Zwischen Tradition und Trend: Das Strickverhalten der Deutschen näher beleuchtet

Wollknäuel, Nadeln, leises Klackern – was früher nach Oma klingt, ist heute Ausdruck von Zeitgeist. Stricken erlebt in Deutschland ein verblüffendes Comeback: jung, kreativ, vernetzt und überraschend modern. Was bewegt Menschen dazu, in einer durchdigitalisierten Welt wieder mit der Hand zu arbeiten, Masche für Masche, Stunde für Stunde? Der folgende Beitrag beleuchtet, warum das Stricken heute Trend, Therapie, Teil der Kreativwirtschaft und vor allem Kulturgut in Bewegung ist.

Stricken zwischen Sinnsuche und Selbstausdruck

Noch vor wenigen Jahrzehnten galt Stricken als praktische Notwendigkeit. Wer warme Kleidung brauchte, strickte sie selbst. Meistens Frauen, oft im familiären Kontext. Heute ist das ganz anders: Stricken ist ein freiwilliger Akt. Und mehr noch: es ist ein Statement. Immer mehr Menschen greifen zur Nadel, nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen. In der heutigen Schnelllebigkeit und digitaler Ablenkung ist das Stricken ein Ruhepol geworden. Es bietet einen spürbaren Gegenentwurf zur flüchtigen Welt der Smartphones, Algorithmen und Streamingdienste.

Dabei entsteht mehr als nur ein Kleidungsstück. Es entsteht ein Gefühl von Kontrolle, Kreativität und Handwerklichkeit. Das Stricken ist wieder ein kultureller Ausdruck und zwar einer, der sich in fast allen sozialen Schichten und Altersgruppen wiederfindet.

Wer strickt und was motiviert?

Eine DIY-Umfrage von 2025 beleuchtet das Strickverhalten der Deutschen und bestätigt: Das Hobby ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die digitale Aufbereitung und die starke Präsenz in sozialen Medien deuten auf eine wachsende Beliebtheit bei jüngeren Zielgruppen hin.

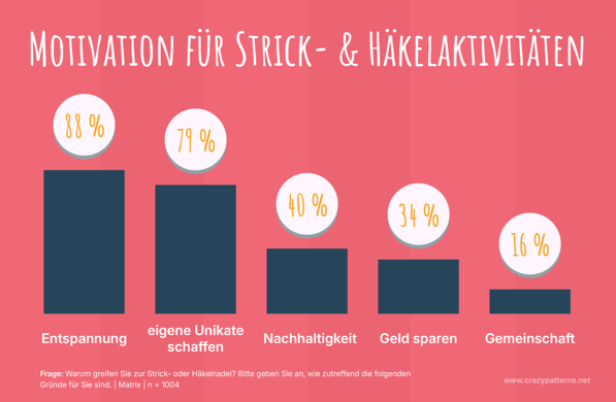

Stricken ist für diese Menschen mehr als nur ein Hobby. Es ist Teil ihres Lifestyles. Über 70 % gaben an, regelmäßig zu stricken. Für viele ist es ein fester Bestandteil ihrer Woche, ein Moment der Konzentration und des Abschaltens. Besonders hoch ist der Anteil derjenigen, die das Stricken als Möglichkeit sehen, Stress abzubauen, denn fast 90 % nannten dies als zentralen Beweggrund. Weitere wichtige Motive: der Wunsch nach kreativem Ausdruck, die Möglichkeit, personalisierte Geschenke zu fertigen, und das gute Gefühl, durch Handarbeit nachhaltiger zu leben.

Entspannung ist die Hauptmotivation zum Stricken

Stricken im digitalen Zeitalter

Die Umfrage zeigt deutlich: Wer nach neuen Strick- oder Häkelideen sucht, wird vor allem online fündig. Am häufigsten genannt wurden dabei Video-Plattformen wie YouTube, dicht gefolgt von sozialen Netzwerken wie Instagram und Pinterest sowie spezialisierten Plattformen für Anleitungen.

Auch DIY-Blogs und persönliche Kontakte spielen eine Rolle, ebenso wie klassische Inspirationsquellen wie Zeitschriften. Besonders auffällig ist der hohe Stellenwert digitaler Medien, was auf eine zunehmende Verschmelzung von Handarbeit und Online-Kultur hinweist. Strickbegeisterte teilen ihre Projekte öffentlich, tauschen sich aus und inspirieren einander, wodurch Stricken zu einem vernetzten, gemeinschaftlichen Erlebnis wird.

Wie emotional Handarbeit dabei sein kann, zeigt eine Geschichte: Eine Lehrerin häkelte ihrer Schulklasse zum Abschied eine Puppe. Ein berührendes Beispiel für die persönliche Symbolkraft des Selbermachens.

Was auf die Nadeln kommt

Ein Blick auf die beliebtesten Strickprojekte zeigt: Accessoires stehen ganz oben. Mützen, Loops, Stirnbänder oder Handstulpen sind schnell gemacht, praktisch und eignen sich hervorragend als Geschenke. Kleidung, etwa Pullover oder Jacken, folgt auf Platz zwei, gefolgt von Wohntextilien wie Kissen und Decken. Auch das Stricken von Spielzeug, etwa in Form von Amigurumi-Figuren, hat in den letzten Jahren stark zugenommen.

Dabei ist nicht nur das "Was" spannend, sondern auch das "Wie". Die verwendeten Materialien spiegeln aktuelle Zeitgeisttrends: Naturgarne, recycelte Fasern und hautfreundliche Stoffe dominieren. Farblich reicht die Palette von neutralen Tönen bis zu kräftigen Trendfarben, oft kombiniert in modernen, minimalistischen Designs. Klassische Muster erleben dabei eine Renaissance: Zopfmuster, Lochmuster oder Norweger-Elemente werden neu interpretiert und kombiniert.

Zwischen Hobby und Wirtschaftskraft

Was als kreative Freizeitbeschäftigung beginnt, bietet auch wirtschaftliches Potenzial. Immer mehr Menschen verkaufen ihre Strickwerke auf Märkten, in Online-Shops oder über spezialisierte Plattformen. Neben dem reinen Verkauf entstehen neue Geschäftsmodelle: etwa Strickboxen im Abo, nachhaltige Garnmarken oder Apps für individuelle Muster.

Auch junge Unternehmen und Kreativagenturen greifen das Thema auf und verbinden es mit digitalen Ideen. So wird aus traditioneller Handarbeit ein moderner Teil der Kreativwirtschaft, der alte Techniken mit neuen Märkten zusammenbringt.

Stricken wirkt – auch therapeutisch

Dass Stricken mehr ist als bloße Freizeitbeschäftigung, zeigen nicht nur die persönlichen Beweggründe vieler Stricker:innen, sondern auch therapeutische Anwendungen. Die rhythmische Bewegung, das konzentrierte Arbeiten und die stetige Wiederholung haben eine meditative Wirkung, die als beruhigend und strukturierend empfunden wird. Viele berichten davon, dabei regelrecht in einen Zustand des Abschaltens zu geraten, ganz losgelöst im Flow der Nadeln.

Hinzu kommt der soziale Aspekt: Strickgruppen fördern Gemeinschaft und Austausch. Gerade für ältere Menschen oder Personen in belastenden Lebensphasen kann das regelmäßige Handarbeiten “Frau Wolle” Halt geben.

Ausblick: eine lebendige Zukunft

Das Strickverhalten der Deutschen wird sich weiter verändern, denn das zeigen nicht nur technologische Entwicklungen, sondern auch gesellschaftliche Trends. In Zukunft könnten Augmented-Reality-Anleitungen, smarte Garne oder Upcycling-Konzepte eine größere Rolle spielen. Gleichzeitig wird das Wissen um traditionelle Techniken neu entdeckt und gepflegt.

Schon jetzt engagieren sich viele Initiativen dafür, Stricken als kulturelles Erbe weiterzugeben, etwa durch Schulprojekte oder interkulturelle Workshops. Das zeigt: Stricken ist nicht nur ein Hobby, sondern ein lebendiges Kulturgut, das mit jeder Masche eine Geschichte erzählt.

Fazit: die neue Strickkultur

Das Strickverhalten der Deutschen ist Ausdruck eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels. Zwischen Selbstfürsorge, Nachhaltigkeit, Kreativität und digitaler Community verbindet das Stricken Vergangenheit und Zukunft. Was einst Notwendigkeit war, ist heute Leidenschaft und ein Spiegel für neue Werte: Entschleunigung, Individualität und Verbundenheit.