Michaelina Wautier: KHM enthüllt Barock-Ikone

Spektakuläre Kunstraube, verschollene Meisterwerke, falsche Zuschreibungen, unbestimmbare Signaturen, verdeckte Schichten, täuschende Fälschungen, überraschende Funde und verkannte Genies: Die Kunstgeschichte liest sich oft wie ein Kriminalroman.

Eine ihrer spannendsten Protagonistinnen ist Michaelina Wautier, die aktuell im Kunsthistorischen Museum Wien für Aufsehen sorgt. Mit einer großen Sonderausstellung feiert das Haus den späten Triumph der flämischen Barockmalerin und landet damit den Coup des Jahres im internationalen Museumsbetrieb.

Michaelina Wautier im KHM: Generaldirektor Jonathan Fine und Kunsthistorikerin Charlotte Roosen im Interview

Die Entdeckung: Ein später Triumph der Barockmalerin

„Es ist im wahrsten Sinn ein Kunstkrimi“, erzählt Jonathan Fine, Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums, mit Begeisterung. „Jahrelang wusste man nicht, wer dieses Bild wirklich gemalt hat.“ Doch dann stößt 1993 die belgische Kunsthistorikerin Katlijne Van der Stighelen im Depot des Kunsthistorischen Museums in Wien auf ein großes, beeindruckendes Gemälde: Der Triumph des Bacchus. Das Werk zeigt einen rauschhaften Zug um Bacchus, den Gott des Weines. Ein Bild voller Bewegung, nackter Körper und kraftvoller Farben, das auf Augenhöhe mit den flämischen Malern Peter Paul Rubens oder Anthonis van Dyck gemalt ist. Doch die Signatur fehlt und erschwert die Identifizierung und historische Einordnung.

Während Theseus im Stiegenhaus des KHM den Kentauren bezwingt, kündigt das Plakat darüber den Triumph einer anderen Heldin an: Michaelina Wautier, eine vergessene Malerin des 17. Jahrhunderts, erobert die Aufmerksamkeit der Gegenwart zurück.

Lange Zeit wurde das Bild einem Rubens-Schüler zugeschrieben. „Weil viele einfach dachten, dass eine Frau nicht so malen konnte“, erzählt Charlotte Roosen, Mitglied des Wiener Kurator:innen-Teams. Also hat man das Bild von Michaelina Wautier bis in die 1960er Jahre Männern zugeschrieben. Doch Van der Stighelen erkennt sofort: Hier steckt mehr dahinter. Was folgt, ist eine jahrelange Spurensuche, eine detektivische Rekonstruktion, die sie durch Archive und Privatsammlungen führt. Stück für Stück tauchen verschollene Werke auf, bis sich das Bild einer Künstlerin formt, die einst mit den Großen ihrer Zeit konkurrieren konnte, doch dann aus der Geschichte verschwand.

Im Rausch des Bacchus: Michaelina Wautier lässt tief blicken

Kein Name, keine Signatur. Lediglich der Blick einer Frau, die sich mitten in die Geschichte gemalt hat und fast fordernd die Betracher:innen forciert. Der Triumph des Bacchus soll spät, aber doch zum eigentlichen Triumph von Michaelina Wautier werden.

„Es zeigt den Sieg des Weingottes in der griechischen oder römischen Mythologie, also Dionysos oder Bacchus“, erklärt Jonathan Fine das Gemälde. „Es ist ein wirklich außergewöhnliches Bild, denn in den meisten Darstellungen sieht man Bacchus als alten, versoffenen, unappetitlichen Mann, der das Extreme verkörpert. Hier jedoch ist er als kräftige Gottheit dargestellt.“ Und Michaelina Wautier hat sich selbst im Gemälde verewigt – als Bacchantin, Anhängerin des Gottes, vielleicht sogar als seine Braut, als Ariadne selbst.

Der Triumph des Bacchus, ein fast vier Meter breites Historienbild aus dem Bestand des Kunsthistorischen Museums, wirkt eher wie eine Parodie als eine Huldigung an den Gott des Weines. Besonders auffällig: Michaelina Wautier hat sich selbst im rosafarbenen Kleid als Bacchantin dargestellt.

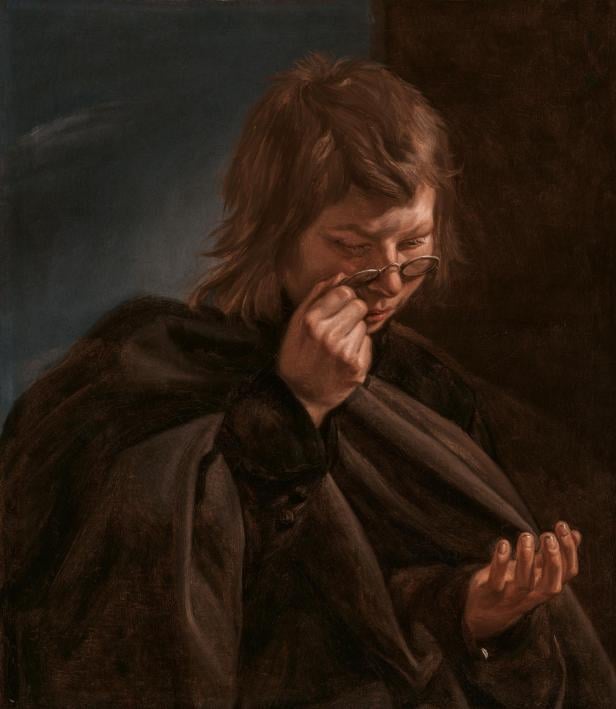

Auf Augenhöhe mit Rubens: Das starke Selbstbildnis der Michaelina Wautier

Ein weiteres Werk, das um 1650 entstandene Selbstporträt Michaelina Wautiers, scheint diese Deutung zu bestätigen. Es zeigt die Malerin mit ähnlichen Gesichtszügen im Dreiviertelprofil, mit Palette, Pinsel und Taschenuhr vor der Staffelei als selbstbewusste Frau, die sich ihres Könnens und ihres Status sicher ist. „Sie zeigt sich vor einer antiken Säule, ein traditionelles Symbol für Constantia, die Standhaftigkeit des Geistes. Es steht für Prinzipientreue, Intellektualität und geistige Stärke“, erklärt Roosen. Sowohl der monumentale Triumph des Bacchus als auch das nahezu zeitgleiche Selbstporträt zeigen Wautier auf dem Höhepunkt ihrer malerischen und geistigen Kraft. „Wautier ist heute wieder hochaktuell, weil sie in der Tradition von Rubens und Van Dyck steht und sich auf Augenhöhe mit ihren männlichen Zeitgenossen behaupten konnte“, so die Kunsthistorikerin und Kuratorische Assistenz der Ausstellung.

Doch wie gelang es der Künstlerin im 17. Jahrhundert, sich in einer von Männern dominierten Kunstwelt durchzusetzen, zu einer Zeit, in der Frauen kaum Zugang zu akademischer Ausbildung oder Aktstudium hatten?

Selbstporträt der Künstlerin

Das Selbstporträt von Michaelina Wautier zeigt eine selbstbewusste Frau mit Farbpalette, Pinsel und einer Taschenuhr vor einer Staffelei. Es ist das Bild einer Künstlerin, die sich ihres Könnens und ihres Ranges bewusst ist. Hinter ihr erhebt sich eine antike Säule als Symbol für Beständigkeit und künstlerische Größe.

Auf Spurensuche: Wer ist die geheimnisvolle Künstlerin Michaelina Wautier?

Über das Leben von Michaelina Wautier ist bis heute erstaunlich wenig bekannt. „Wir wissen leider nicht viel über ihre Persönlichkeit; es gibt keine erhaltenen Briefe oder Dokumente“, sagt Roosen. So bleibt Wautiers Biografie in vielen Teilen ein Rätsel. Sicher ist: Sie wurde um 1614 in Mons (Belgien) geboren, lebte später in Brüssel und teilte dort vermutlich Werkstatt und Haushalt mit ihrem Bruder Charles, der ebenfalls Maler war. Unverheiratet, bewegte sie sich in einem intellektuellen, humanistischen und religiösen Umfeld. Ob sie Italien bereiste, ist ungewiss, doch ihre Kenntnis antiker Skulpturen und italienischer Einflüsse verrät eine intensive Auseinandersetzung mit klassischen Vorbildern.

Charlotte Roosen, Kunsthistorikerin und Mitglied des Wiener Kurator:innen-Teams im KHM, ist Expertin für flämische Barockmalerei.

Lange Zeit wurden viele ihrer Gemälde irrtümlich ihrem Bruder zugeschrieben. Erst durch die Forschungen der Kunsthistorikerin Katlijne Van der Stighelen wurde deutlich: Michaelina war die eigentliche Meisterin. Sie arbeitete in einem hochkulturellen Umfeld und wählte Themen, die im 17. Jahrhundert vor allem Männern vorbehalten waren. „Es gibt kaum ein Genre, in dem Michaelina Wautier, die 1689 verstarb, nicht Bedeutendes geleistet hätte“, betont Roosen. „Als Historienmalerin wusste sie ebenso zu glänzen wie in Stillleben, Porträts oder Genreszenen.“ Viele ihrer Werke signierte sie selbstbewusst mit invenit et fecit – erdacht und ausgeführt – ein stolzes Bekenntnis zur eigenen Schaffenskraft.

Mit der Signatur invenit et fecit – erdacht und ausgeführt – unterstrich Wautier selbstbewusst ihre schöpferische Eigenständigkeit.

Indizien und Erkenntnisse: Ein außergewöhnlicher Fall für die Kunstgeschichte

Ihre stolze Signatur blieb erhalten, doch die Frau dahinter verschwand. Jahrhundertelang war ihr Name kaum mehr als eine Fußnote, und ihre Werke galten als die anderer. Erst nach und nach fügten sich verstreute Hinweise zu einem der spannendsten kunsthistorischen Puzzles der letzten Jahre zusammen: Michaelina Wautier arbeitete für bedeutende Auftraggeber, darunter Erzherzog Leopold Wilhelm von Österreich, wirkte am Brüsseler Hof und bewegte sich in adligen Kreisen. „Leopold Wilhelm galt als einer der größten Sammler seiner Zeit und war ein begeisterter Michaelina-Fan. Mindestens vier Werke von ihr befanden sich in seinem Besitz – der Triumph des Bacchus und drei Heiligendarstellungen. Mit seiner Sammlung gelangten sie nach Wien, wurden Teil des kaiserlichen Besitzes und kamen 1891 ins Kunsthistorische Museum“, erläutert der Generaldirektor.

Jonathan Fine, Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums Wien, zeigt sich sichtlich stolz, die erste große Wautier-Retrospektive in einem Museum von internationalem Rang präsentieren zu können.

Anders als ihre männlichen Kollegen malte Wautier Menschen nicht in Rollen, sondern als Persönlichkeiten. „Sie fokussierte sich stark auf die Persönlichkeit und das innere Leben der dargestellten Person, mit einer psychologischen Tiefe, die viele ihrer Zeitgenossen nicht erreicht haben.“ Seit der ersten monografischen Ausstellung 2018 in Antwerpen schreitet die Spurensuche zügig voran. In den vergangenen Jahren konnten elf neue Werke identifiziert werden; jedes ein weiteres Puzzleteil ihres Œuvres. „Von ihr sind bislang nur 34 Bilder bekannt“, so der Generaldirektor. „Ich bin überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren noch deutlich mehr entdecken werden.“

Von allen Sinnen: Realistische Bilder voller Poesie, Humor und Intensität

Einen Höhepunkt in Michaelina Wautiers Schaffen bildet die Serie Die fünf Sinne um 1650, ein lange verschollen geglaubter Bilderzyklus, der Kinder zeigt, die Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten in alltäglichen Szenen verkörpern. Spielerisch und humorvoll, zugleich von erstaunlicher psychologischer Tiefe, eröffnet die Serie einen neuen Zugang zu einem traditionellen Thema. „Es gab keinen anderen Künstler in Flandern oder Europa, der die fünf Sinne so originell umgesetzt hat“, merkt Roosen als Expertin für flämische Barockmalerei an. Ihre Figuren wirken so unmittelbar, „dass man das Gefühl hat, sie könnten einem auf der Straße begegnen“. Wautier besaß, so Roosen, „ein feines Gespür für Menschen und deren Psyche, ähnlich wie Van Dyck in der Porträtmalerei, doch viele Details – etwa Haut und Haare – tragen ihre unverkennbare Handschrift.“

Die fünf Sinne

Zum ersten Mal ist die Serie Die fünf Sinne, eine Leihgabe aus Boston, in Europa vollständig zu sehen. Als Wautier 2018 in Antwerpen ihre erste Einzelausstellung erhielt, fehlten die Bilder noch, denn sie galten als verschollen. Erst 2020 kamen die fünf Bubenporträts dank einer gezielten Suchkampagne in Privatbesitz wieder ans Licht.

Entstanden ist der Zyklus in einer Zeit, in der das Verhältnis von Wahrnehmung und Erkenntnis hinterfragt wurde. Bereits Michel de Montaigne hatte im 16. Jahrhundert darauf hingewiesen, dass unsere Sinne keine objektive, sondern stets eine subjektiv gefärbte Sicht der Welt vermitteln. René Descartes radikalisierte diese Skepsis im 17. Jahrhundert, indem er den Sinnen grundsätzlich misstraute und allein dem Denken die Fähigkeit zuschrieb, Gewissheit zu begründen.

Wautier arbeitete in diesem geistigen Umfeld. Ihre Darstellungen der fünf Sinne lassen sich als künstlerische Reflexion über die Grenzen und Möglichkeiten menschlicher Wahrnehmung lesen. In ihren Werken verbinden sich präzise Beobachtung, psychologische Sensibilität und philosophische Reflexion zu einer Bildsprache, die die menschliche Wahrnehmung selbst untersucht – ein Spiel zwischen Erkenntnis und Täuschung.

Was echt wirkt, ist Illusion: Die Fliege auf der Blumengirlande ist nur gemalt und doch wirkt sie, als hätte sie sich eben erst niedergelassen. Im Stil des Trompe-l’œil spielt das Bild von Wautier mit der Wahrnehmung zwischen Illusion und Wirklichkeit.

Ein Sensationsfund: Die Entdeckung der Vergänglichkeit

Bei der Restaurierung des Gemäldes, die im Zuge der Ausstellung durchgeführt wurde, kam im Sommer 2025 eine bemerkenswerte Entdeckung ans Licht: „Ein ursprünglich von Michaelina Wautier gemalter Totenschädel, der später übermalt worden war, konnte wieder freigelegt werden“, erzählt Charlotte Roosen mit großer Begeisterung und ergänzt: „Solche Funde zeigen, wie viel sich noch über die Künstlerin enthüllen lässt, wenn man ihre Werke nicht nur kunsthistorisch, sondern auch konservatorisch genau untersucht.“

Das Gemälde Jungen mit Seifenblasen verkörpert die Vergänglichkeit des Lebens. Zwei Knaben lassen Seifenblasen aufsteigen, die nur für einen Augenblick schillern und schweben, bevor sie in der Luft zerplatzen. Eine erloschene Kerze, eine Sanduhr, eine Geige mit ihrem Bogenetui und zerknitterte Buchseiten verstärken die Botschaft von der Flüchtigkeit und Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz.

Bei der jüngsten Restaurierung eines Gemäldes kam Überraschendes zutage: Unter einer späteren Farbschicht verbarg sich ein von Michaelina selbst gemalter Schädel. Solche Entdeckungen eröffnen neue Einblicke in ihre Arbeitsweise und zeigen, wie viel noch über die Künstlerin zu lernen ist.

Aus dem Depot des KHM ins Rampenlicht: Wautiers Rückkehr als Triumphzug

Noch heute scheint ihr wacher und wissender Blick den Betrachtenden zu treffen. Wer sich mit Wautiers Werken auseinandersetzt, sieht mehr als barocke Malerei: Man entdeckt Mut, Witz und einen Teil der Kunstgeschichte, der beinahe verloren gegangen wäre. Ihre Bilder laden nicht nur zum genaueren Hinsehen und zur Reflexion ein; sie eröffnen neue Fragen, neue Spuren, neue Geschichten. „Wir hoffen, dass wir im Zuge dieser Ausstellung noch weitere Hinweise finden“, sagt Roosen. Denn vieles ist nur fragmentarisch belegt: Wer war diese Frau, die so selbstverständlich männliche Themen aufgriff? Woher nahm sie ihr Selbstbewusstsein, ihren Humor, ihren spielerischen Blick auf Sinne und Sinnlichkeit? Und wie gelang es ihr überhaupt, Zugang zu Materialien, Wissen und Bildung zu finden – in einer Zeit, die Frauen enge Grenzen setzte?

Vieles wird im Kunsthistorischen Museum Wien entschlüsselt, manches bleibt geheimnisvoll. In einer großen Schau mit rund 80 Werken und Objekten zeigt das Museum noch bis 22. Februar 2026 die bislang umfassendste Präsentation Wautiers: 29 Gemälde treten in Dialog mit der Antike, Rubens und Van Dyck – und eröffnen neue Perspektiven auf eine lange vergessene Meisterin.

Drei Jahrhunderte nach ihrem Verschwinden lädt das KHM dazu ein, diese Wiederentdeckung mit eigenen Augen zu erleben. Denn hier triumphiert nicht nur Bacchus, sondern auch Michaelina Wautier über das Vergessen. Sie ist zurück. Und mit ihr eine ganze Epoche, die neu betrachtet werden will.

Michaelina Wautier, Malerin bis 22. Februar 2026 im KHM

Standort

Kunsthistorisches Museum

Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien

Reguläre Öffnungszeiten

Mo–So, 10–18 Uhr

Do, 10–21 Uhr

Aktuelle Informationen und Einblicke auf den Social-Media-Kanälen des Kunsthistorischen Museums:

Instagram, Facebook, Spotify, YouTube

Tickets & Führungen:

Der Besuch der Ausstellung erfolgt mit gebuchtem Timeslot; der Aufenthalt ist zeitlich unbegrenzt. Tickets und Infos zu Preisen im Online-Shop. Führungen, Workshops und Vorträge ergänzen das Programm. Überblicksführungen auf Deutsch: Mo 11, 14, 16 Uhr, Di–So 11, 12, 14, 16 Uhr, zusätzlich Do 19 Uhr. Privatführungen nach Vereinbarung: +43 1 525 24‑5202 oder kunstvermittlung@khm.at.

Für Kinder:

Für junge Besucher*innen von 6 bis 10 Jahren gibt es ein kostenfreies Kinderheft „Dein Heft der Malgeheimnisse“. Es begleitet sie mit „Pinselina“ – Michaelina Wautiers Lieblingspinsel – durch die Ausstellung, erklärt ausgewählte Werke und lädt zum Mitmachen ein. Zusätzlich gibt es spezielle Wandtexte für junge Kunstliebhaber:innen, die Wautiers Wiederentdeckung spannend erklären und mit Illustrationen die Spurensuche nachverfolgen lassen.

Publikation zur Ausstellung:

„Michaelina Wautier“, hrsg. von Gerlinde Gruber, Katlijne Van der Stighelen und Julien Domercq, Belser Verlag, 192 Seiten, 39,95 Euro.