Zwölf populäre Mythen über Wien

Über 1100 Jahre hat diese schöne Stadt bereits am Buckel - bis heute ranken sich zahlreiche Mythen und Legenden um Wien. Manche haben bis zum heutigen Tag überlebt, andere wiederum sind erst in den vergangenen Jahren entstanden. Ein Versuch, einige populäre Irrtümer über Wien aufzuklären.

Zwölf populäre Mythen über Wien

1. "Wozu Mülltrennen? Es wird eh alles zusammengeschmissen.“

Stimmt nicht. Einer Broschüre der MA 48 über "Mythen der Müllentsorgung" ist zu entnehmen, dass allein durch wieder verwertete PET-Flaschen in Wien jährlich 10.000 Tonnen an Erdöl für die Neuproduktion von Plastikflaschen eingespart werden. Und durch die Altglassammlung müssen österreichweit weniger Sand und Kalkstein abgebaut werden. Mülltrennung lohnt sich also auf jeden Fall und erleichtert den Entsorgern die Arbeit. Die Trennung in Weiß- und Buntglas erfolgt übrigens aufgrund der strengen Bestimmungen der Verwertungsindustrie.

2. Nur bestimmte Bezirke Wiens bekommen Hochquellwasser, andere müssen mit Grundwasser auskommen.

Auch das ist nur eine urbane Legende. „Die Stadt Wien deckt den Wasserbedarf sämtlicher Haushalte die meiste Zeit des Jahres mit Hochquellwasser. 95 Prozent davon stammen aus der Wiener Hochquellwasserleitung aus den Alpen", sagte Wasserwerke-Chef Hans Sailer 2009 dem KURIER. Nur in Zeiten extrem hohen Wasserverbrauchs und während Wartungsarbeiten in den Hochquellenleitungen wird zusätzlich Grundwasser aus den Wasserwerken Lobau und Moosbrunn eingeleitet.

3. Der „Pfiff“, der Achtelliter Bier, ist eine Erfindung des Brötchenanbieters Trześniewski.

Stimmt. Der Pfiff entstand aber nicht aus der Not, sondern wurde in den 1960er-Jahren geschaffen, um den Damen das Bier in passender Menge schmackhaft zu machen.

4. Die Wienerinnen und Wiener leiden unter einem Gebührenwucher.

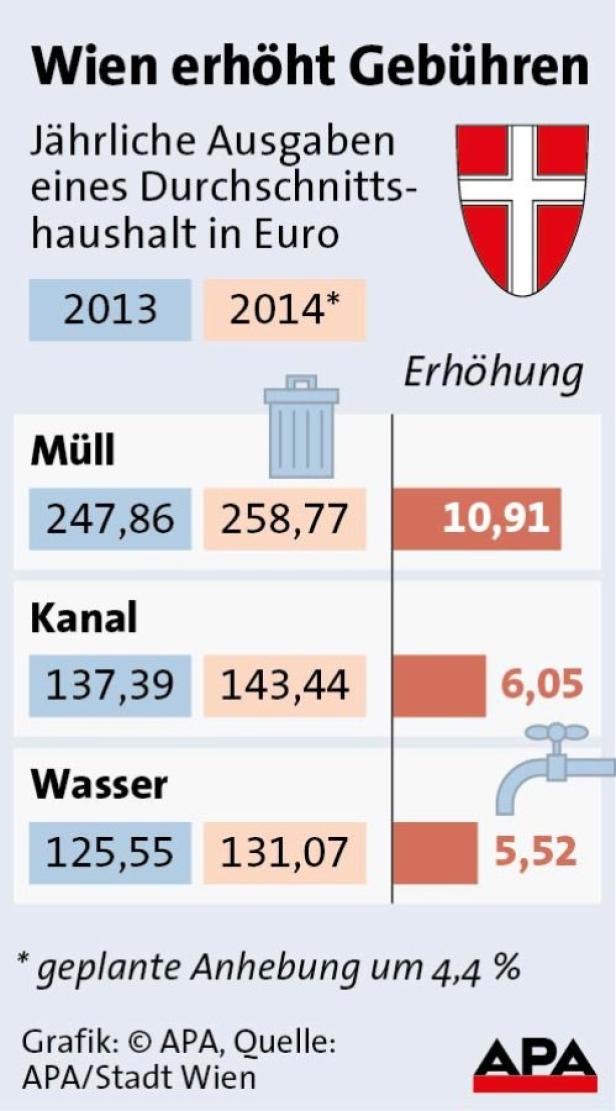

Kommt darauf an, welche Gebühren man heranzieht. Müll, (Ab)Wasser- und Parkgebühren sind in den vergangenen Jahren unter der rot-grünen Stadtregierung tatsächlich kräftig angehoben worden. 2014 werden die Tarife abermals um voraussichtlich 4,4 Prozent erhöht. Ein Durchschnittshaushalt müsste nächstes Jahr dann etwa 533 Euro für Wasser, Kanal und Müll berappen.

Basis der Anhebung ist das 2007 verabschiedete Valorisierungsgesetz: Jedes halbe Jahr wird geprüft, ob der Verbraucherpreisindex seit der letzten Gebührenanpassung um drei Prozent oder mehr gestiegen ist. Ist das der Fall, wird erhöht.

Die Stadt argumentiert die Erhöhungen mit den erbrachten Leistungen und der öffentlichen Daseinsvorsorge. Ein "Körberlgeld" will sich die Stadt durch die Gebühren nicht verdienen - beim Kanal habe man sogar eine Unterdeckung (unter den Kosten liegende Einnahmen, Anm.), hieß es im Juni aus dem Rathaus.

Tatsächlich ist zum Beispiel die Müllentsorgung in anderen Bundesländern noch teurer: In Klagenfurt (9,20 Euro), Graz (9,97 Euro) und Bregenz (10 Euro) kostet die Entsorgung eines 120-Liter-Müllbehälters mehr als in Wien (4,24 Euro).

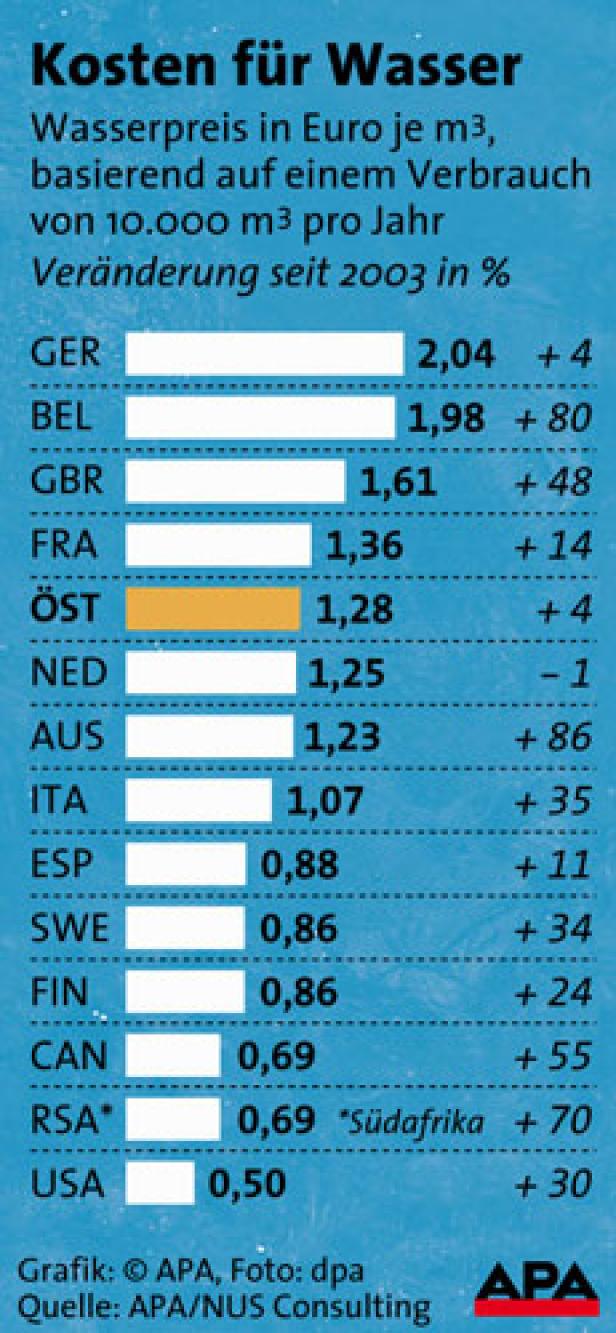

Bei den Wassergebühren rangiert man hingegen im Spitzenfeld: In Wien liegt der Wasserpreis derzeit bei 1,73 Euro/m³ (23,20 Euro Grundgebühr). Höher ist der m³-Preis nur noch in Graz (1,79 Euro), wo allerdings mit 67,32 Euro auch die Grundgebühr deutlich höher ist. Vergleichsweise wenig müssen die Bewohner St. Pöltens für das Wasser zahlen: Der Kubikmeter kostet hier 1,31 Euro, die Grundgebühren belaufen sich auf 12,6 Euro. Letzteres ist der niedrigste Wert aller Landeshauptstädte. Im europäischen Vergleich ist das Wasser in Österreich generell recht teuer (siehe Grafik, Zahlen aus 2008).

Bei den Gebühren fürs Kurzparken bewegt sich Wien im unteren europäischen Mittelfeld. In London sind für Kurzparkscheine 6 Euro pro Stunde zu berappen, in Amsterdam 5 und in Tallinn 4,60 Euro. In Wien hingegen muss man nur 2 Euro pro Stunde bezahlen. Billiger ist es laut VCÖ nur in Bern, Lissabon oder Rom. In den anderen Landeshauptstädten Österreichs sind die Tarife für das Parken noch billiger: In Salzburg kostet eine Stunde Parken nur 1,30 Euro, in Eisenstadt, Klagenfurt und Graz beträgt der Stundentarif 1,20 Euro und in St.Pölten, Linz, Innsbruck und Bregenz sogar nur einen Euro.

Anders stellt sich die Situation beim Parkpickerl dar: Während die Berliner und Londoner nur zehn bzw. 30 Euro pro Jahr für das Parken in ihrem Viertel zahlen müssen, sind in Wien 120 Euro zu berappen. Mehr dazu lesen Sie unter Parkpickerl-Streit im Europa-Vergleich

5. Unter dem Kanzleramt soll sich eine geheime U-Bahn-Station befinden.

Dieses Gerücht hält sich bereits seit einigen Jahren. Tritt ein Ernstfall wie zum Beispiel ein Bombenangriff auf Wien ein, kann die Bundesregierung angeblich mit einer geheimen U-Bahn vom Ballhausplatz in den Bunker der Stiftskaserne gebracht werden. Bestätigt hat diese Urban Legend bisher niemand - weder die Wiener Linien noch das Bundeskanzleramt. Aber für echte Verschwörungstheoretiker ist das noch lange kein Grund, dass die Geschichte nicht stimmt.

Einen bis zum Jahr 2000 weithin unbekannten Tunnel gibt es allerdings zwischen Ballhausplatz und Hofburg: Hier musste Wolfgang Schüssel seine schwarz-blaue Regierungsmannschaft aufgrund von Demonstrationen am Ballhausplatz zur Angelobung führen.

Außerdem gibt es im Bauch von Wien noch etliche geheime Verbindungstunnel der U-Bahn. "Gleis 0" etwa führt vom Stephansplatz zur Rossauer Lände. Passagiere bekommen diese Gleise allerdings nie zu sehen.

Mehr dazu lesen lesen Sie unter Wiener Unterwelt: Düstere Stadt unter der Stadt

6. Kaiser Probus hat den Wein nach Wien gebracht.

Najo. Die alten Römer können zwar durchaus als Ahnherren des Weinbaus in Österreich bezeichnet werden, aber sie waren mit ziemlicher Sicherheit nicht die ersten, die den Vino nördlich der Alpen kultivierten. Vermutlich haben sowohl Kelten als auch Illyrer in Wien bereits Wein gekeltert. Archäologische Funde legen nahe, dass im heutigen Stadtgebiet bereits um 750 vor Christus erste Kulturreben wuchsen.

Die angebliche Rolle des römischen Kaisers Marcus Aurelius Probus (232 bis 282) als Urvater des Wiener Weins ist wohl zu viel der Ehre. Ein Lorbeerkranz gebührt ihm trotzdem: Der Herrscher hob das Weinanbauverbot nördlich der Alpen auf und trug somit wahrscheinlich zum Aufschwung des Weinbaus ab Mitte des dritten Jahrhunderts bei. Für ihn selbst hatte dies allerdings fatale Folgen: Weil seine Legionäre lieber kämpfen als Weinbau betreiben wollten, schlugen sie dem Kaiser kurzerhand den Schädel ein.

7. Die "10er"-Marie und das Griechenbeisl sind der älteste Heurige bzw. das älteste Gasthaus in Wien. Stimmt das denn tatsächlich?

Das lässt sich nicht eindeutig beantworten. Die "10er"-Marie ist seit 1740 "draußt in Ottakring" zu finden und gilt somit als ältestes noch existierendes Weinhaus in Wien. Eindeutig belegen lässt sich das aber nicht mehr. Seit 1993 ist das denkmalgeschützte Haus in der Ottakringer Straße 222-224 im Besitz der Winzerfamilie Fuhrgassl-Huber.

Ähnlich schwierig ist die Frage nach dem "Griechenbeisl" in der City. Auf der Homepage des Gasthauses, in dem einst der Bänkelsänger Marx Augustin ("Der liebe Augustin") sowie die Komponisten Mozart, Beethoven und Johann Strauss ein und aus gingen, wird das Lokal als "älteste Gaststätte Wiens" geführt. Erstmals urkundlich erwähnt wurde das Lokal an der Ecke von Fleischmarkt und Griechengasse im Jahr 1447.

Die Geschichte des "Pfarrwirten" in Döbling reicht allerdings noch weiter zurück: Bereits im 14. Jahrhundert wurde hier, unweit der Probusgasse (!), ausgeschenkt. Nicht ganz zu Unrecht nennt sich das heute von Hans Schmid geführte Lokal also "ältestes Restaurant Wiens". Eine endgültige Klärung, welches Lokal nun älter ist, wird es aufgrund der mangelnden Urkundenlage aber vermutlich nicht geben. Was sich auf jeden Fall sagen lässt: Die "10er"-Marie, das Griechenbeisl und der Pfarrwirt zählen definitiv zu den ältesten Wiener Gaststätten.

8. Maria Theresias Leibarzt Gerhard van Swieten (1700-1772) war das Vorbild für die Romanfigur Van Helsing.

Stimmt. Der Arzt, Wissenschafter und Gründer der Wiener Medizinischen Schule war damals als Leibarzt von Kaiserin Maria Theresia einer der einflussreichsten Persönlichkeiten am Hof. 1755 wurde er wegen angeblicher Vampir-Fälle nach Mähren geschickt, um den Aberglauben in der Bevölkerung mit nüchternen naturwissenschaftlichen Fakten zu bekämpfen.

Knapp 150 Jahre später stieß der irische Schrifsteller Bram Stoker bei seinen Recherchen für seinen Roman "Dracula" auf die Abhandlungen des Mediziners über die mährischen Vampire. Aus Van Swieten wurde schließlich der Vampirjäger Van Helsing, der größte Widersacher Draculas.

9. Gibt es noch Strotter in Wien?

Die Kanal-Strotter, deren Schicksal Max Winter 1934 in der "Arbeiter-Zeitung" erstmals beschrieb, bevölkerten die Wiener Unterwelt bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Ihren Tag verbrachten sie damit, allerlei Gegenstände und Geld aus den Abwässern zu fischen (daher auch der Begriff "strotten"). Obdachlosigkeit ist in Wien zwar immer noch ein Problem, dank sozialer Einrichtungen wie der Gruft ist sie aber im Vergleich zur Zeit der Habsburgermonarchie deutlich entschärft worden.

10. Der Cappuccino wurde in Wien erfunden.

Nicht ganz. Der Cappuccino - ein verlängerter Mokka mit heißer Milch und Milchschaum, mit Kakaopulver bestreut - geht aber auf ein Wiener Kaffeerezept zurück. Der noch heute geläufige Kapuziner ist ein doppelter Mokka, der mit etwas Schlagobers verfeinert wird. Durch die Mischung entsteht eine Färbung, die an die Kutte eines Kapuzinermönchs erinnert - daher auch der Name.

Die Kaffeespezialität wurde vermutlich von österreichischen Soldaten nach Italien gebracht, die sich mit dem italienischen Gebräu offenbar nicht zufrieden gaben und stattdessen einen Kapuziner (später Cappuccino, von ital. cappuccio - Kapuze) verlangten. Kennt man ja auch heute noch: Auch am "Hausmeisterstrand" an der Adria verlangen viele Gäste aus Österreich statt Pasta und Pizza lieber heimische Kost wie Gulasch oder Schnitzel. (Quelle: Wikipedia)

11. In Wien gibt es nur eine einzige Brauerei.

Falsch. Neben der letzten verbliebenen Großbrauerei Ottakringer gibt es zahlreiche kleinere Gasthausbrauereien wie zum Beispiel das Fischerbräu, die 1516 Brewing Company oder das Siebensternbräu. Manche bieten die Biere auch im Straßenverkauf an.

Ende der 1920er Jahre gab es in Wien noch um die 20 Brauereien, 1983 waren es nur mehr zwei Betriebe. In den späteren 1980ern erlebte das Bierbrauen einen kleinen Aufschwug, der noch anhält. Auch die Stadt Wien war Anfang des 20. Jahrhunderts einmal Brauherr. Quelle: "Österreichisches Bierbuch" von Sepp Wejwar ( Hubert Krenn Verlag).

12. "Die Sicherheitslage ist in unserer Stadt katastrophal", wird die FPÖ Wien nicht müde zu betonen. Aber stimmt denn dieser Befund? Natürlich kommt das auch auf den Standpunkt an. In Mexico City oder Los Angeles gibt es objektiv gesehen wohl mehr Grund, über die katastrophale Sicherheitslage zu jammern.

Wirft man einen Blick in die eurostat-Statistik über Tötungsdelikte in der EU, zeigt sich, dass Wien mit 1,07 Getöteten je 100.000 Einwohner "nur" auf Platz 21 in der Liste der gefährlichsten Städte liegt. Zum Vergleich: Die beiden Spitzenreiter, Litauens Hauptstadt Vilnius und das estnische Tallinn, kommen auf 7,9 bzw. 6,03 Getötete pro Hunderttausend.

In den meisten EU-Ländern ist die Kriminalitätsrate seit rund zehn Jahren rückläufig - so auch in Österreich. Wurden im Jahr 2003 noch über 643.200 Fälle und fünf Jahre später, 2008, noch rund 572.6700 Fälle angezeigt, so wurden im Jahr 2012 "nur mehr" 548.027 Fälle zur Anzeige gebracht, heißt es in einer Aussendung zur Kriminalstatistik 2012. In der Bundeshauptstadt zeigt sich ein ähnlicher Trend: 2003 kamen 257.090 Fälle zur Anzeige, 2012 waren es 203.055.

Auch zu Zeiten der Habsburgermonarchie, als über zwei Mio. Menschen auf engerem Raum als heute die Stadt besiedelten, war Wien nicht unbedingt gefährlicher. Harald Seyrl, Leiter des Wiener Kriminalmuseums und Verfasser des Buchs "Sicher durch die Zeit – Die Geschichte der Wiener Polizei": "Ein Vergleich ist jedoch schwierig, weil sich die Delikte und auch die Rechtsbegriffe stark geändert haben."

Der Historiker gibt zwei Beispiele: "Sogenannte 'Stadtpelz-Diebe' wie vor hundert Jahren, die einen halben Tag im Kaffeehaus warteten, um betuchten Frauen im geeigneten Moment den Mantel zu stehlen, gibt es heute nicht mehr. Gewisse ethnische Konflikte hingegen schon". Und zweitens war es für Kriminelle in der k.u.k.-Monarchie schwieriger, in elegante Innenstadt-Wohnungen einzubrechen: "Es war ja immer jemand wie das Dienstmädchen zuhause." Und in den Vorstadtbaracken der Arbeiter ließ sich Anfang des 20. Jahrhunderts eben nur wenig holen.

Ob der berühmte Satz aus den 1960er Jahren - "Wien ist die sicherste Stadt der Welt" - heute noch stimmt? "Das überlasse ich den Behörden, das zu überprüfen".

Kommentare