Kleinparteien in den Bezirksvertretungen: Aufbauarbeit

Dass der Einzug in den Gemeinderat für Soziales Österreich der Zukunft (SÖZ) außer Reichweite war, war Hakan Gördü wohl klar. Dennoch hätte sich der Parteichef mehr erwartet als 1,2 Prozent der Stimmen. „Doppelt so viel wäre drin gewesen“, sagt er.

Unzufrieden ist Gördü dennoch nicht. Als Liste, die gezielt Migranten angesprochen hat, habe man doch „viel Gegenwind aus der AKP-Lobby“ erfahren: „Als Emanzipationsbewegung waren wir vielen ein Dorn im Auge.“ Regelrechte "Denunzierungskampagnen" wären gegen SÖZ gefahren worden.

SÖZ-Parteichef Hakan Gördü

Jetzt gelte es aber, nach vorne zu schauen, auf den sieben erreichten Bezirksräten aufzubauen und den Menschen die Chance zu geben, „uns kennenzulernen“. Bildungs- und Jugendarbeit soll ein wichtiger Schwerpunkt werden, neben konkreten Projekten in den Bezirken will SÖZ auch eine starke Parteizentrale als mehrsprachige Anlauf- und Beratungsstelle für die Community aufbauen.

Das Ziel: Bei der nächsten Wien-Wahl 2025 die Fünf-Prozent-Hürde zu meistern.

Die Bezirksvertretung als Sprungbrett für den Gemeinderat nutzen – kann das funktionieren?

Fuß in der Türe

Es sei auf jeden Fall ein nächster Schritt, sagt Politikwissenschafterin Tamara Ehs. Man habe die Möglichkeit, sich zu präsentieren, könne fünf Jahre lang arbeiten und dadurch dem Argument der „verlorenen Stimme“ für Kleinparteien entgegenwirken. Und natürlich habe man durch die Parteienförderung mehr finanzielle Mittel (siehe Infobox unten). Kurz: „Man hat einen Fuß in der Türe.“

Parteienförderung

Das Wiener Parteienförderungsgesetz kennt zwei Töpfe: Einen für die Gemeinderatsfraktionen und einen für die Bezirksvertretungen. In Letzteren werden pro Wahlberechtigtem 8,02 Euro eingezahlt, dieses Geld wird dann anhand des Wahlergebnisses an die Listen ausgeschüttet.

Entschädigung

Davon abgesehen erhalten Bezirksräte monatlich 463,90 Euro Aufwandsentschädigung, für die Klubobleute im Bezirk gibt es 1.420,20 Euro.

Klubstärke

Klubstatus erhält eine Liste ab zwei Mandaten in einer Bezirksvertretung. Neben mehr Geld für den oder die Vorsitzende erhält sie dadurch vor allem Zugang zu den Ausschüssen im Bezirk, der einzelnen Abgeordneten verwehrt bleibt.

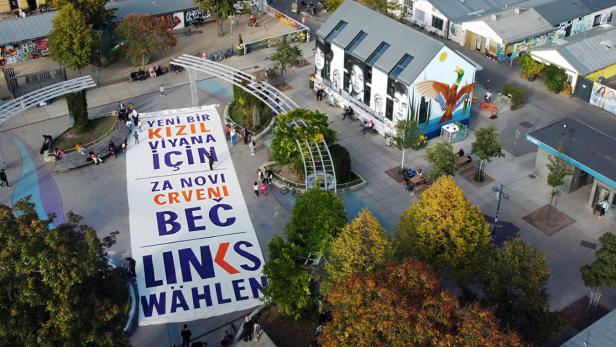

Darauf setzt auch die erfolgreichste Kleinpartei dieser Wahl. Gleich 23 Bezirksräte in 15 Bezirken stellt Links künftig. Damit ist Spitzenkandidatin Anna Svec „sehr zufrieden“. Auf diesem Grundstein soll nun aufgebaut werden, um 2025 jene Menschen zu erreichen, „die momentan noch nicht das Vertrauen haben, eine linke Partei zu wählen“.

Das Große im Kleinen

Denn auch auf Bezirksebene könne man „zeigen, was man gesellschaftlich verändern möchte“, sagt Svec. Bei Themen wie der Aufteilung des öffentlichen Raums könne man schließlich „die großen mit den kleinen Dingen verbinden“.

Links-Spitzenkandidatin Anna Svec

Dass es stadtweit nur zu 2,1 Prozent gereicht hat, hat für Svec mehrere Gründe: Nicht nur das fehlende Geld, auch die fehlende mediale Aufmerksamkeit sei ein Problem gewesen, sagt sie – wie übrigens auch Gördü. Vor allem, dass Heinz-Christian Strache an den TV-Wahlduellen teilnehmen durfte, sie aber nicht, stößt den Neuen sauer auf.

Halbe Million ohne Wahlrecht

Ein massives Problem orten die Kleinparteien aber auch im Wahlrecht. Ein Drittel der Bevölkerung im wahlfähigen Alter war vergangenen Sonntag nicht (Drittstaatsangehörige) oder nur auf Bezirksebene (EU-Bürger) wahlberechtigt; insgesamt sind das 480.000 Menschen.

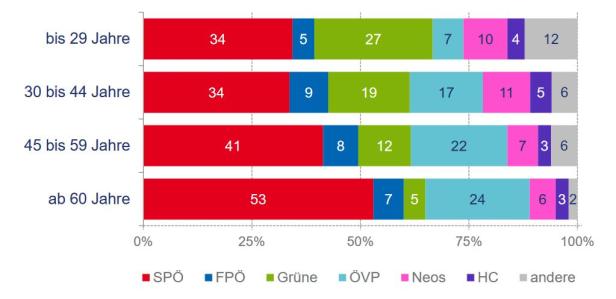

Das schadet besonders den kleinen Listen, denn sie werden überdurchschnittlich oft von Jüngeren gewählt. In der Altersgruppe bis 29 Jahre haben diesmal 12 Prozent ihr Kreuz bei den „Sonstigen“ gemacht. Nur die SPÖ und die Grünen erreichten hier mehr.

Ein „demokratiepolitisches Problem“ nennt das Svec, ein „unglaubliches Manko“ Gördü. Und für Bierpartei-Chef Marco Pogo ist es „ein Grundpfeiler gelungener Integration, dass man Menschen zuhört und ihnen eine Stimme gibt“.

Darum plädiert Demokratie-Forscherin Ehs dafür, das Wahlrecht von der Staatsbürgerschaft zu entkoppeln – oder zumindest die Hürden für eine Einbürgerung zu senken. Diese sind in Österreich nämlich besonders hoch.

Junge trifft es doppelt

Am stärksten betroffen sind jüngere Menschen. Sind über alle Altersgruppen hinweg 30 Prozent vom Wahlrecht ausgeschlossen, sind es bei den 20- bis 40-Jährigen laut Zahlen der Wiener Jugendzentren bis zu 45 Prozent - und es werden immer mehr. Nicht nur, weil Zuwanderer tendenziell jünger sind, sondern auch, weil es mittlerweile auch verstärkt in Österreich geborene Kinder ausländischer Eltern trifft.

Ganze Bevölkerungsschichten würden sich dadurch vom demokratischen Prozess entfernen, sagt Ilkim Erdost, Geschäftsführerin der Jugendzentren: „Und dann hört Demokratie auf, ein Thema zu sein; dann wird es Teil der Identität, dass man keine Stimme hat.“

Ein Folgeproblem ist, dass durch diese Schieflage die Anliegen der Generationen 45+ überproportional Gehör finden, jüngere Themen wie Klimaschutz oder Arbeitsmarktpolitik hingegen eher unter den Tisch fallen. "Wien gilt seit 2015 als das jüngste Bundesland, aber das zeigt sich überhaupt nicht in der landesparlamentarischen Vertretung", sagt Ehs. "Aber wie zukunftsfit kann ich eine Stadt machen, wenn ich überproportional auf die Themen der Älteren Rücksicht nehmen muss?"

Kommentare