"Noch nie gemacht": Stephansdom zum Anziehen

"Unmöglich stand nie auf meiner Speisekarte." Das ist ein auf Tonband gebannter Satz von Hubert Marischka (1882-1959). Mit dieser selbstbewussten Attitüde revolutionierte er den Wiener Kulturstandort.

Der zu Lebzeiten gefeierte Sänger, Regisseur und Theatermacher gilt als Begründer der österreichischen Filmproduktion – gemeinsam mit seinem heutzutage noch bekannteren Bruder Ernst.

➤ Mehr dazu hier: Trotz vieler Projekte - Marie-Theres Arnbom verlässt das Theatermuseum

Eines seiner Werke haben wohl die meisten gesehen: die Sissi-Trilogie mit Romy Schneider. Das Theatermuseum widmet seine Jahresausstellung "Showbiz Made in Vienna" dem künstlerischen Schaffen der Familie Marischka.

- Das Theatermuseum (1., Lobkowitzplatz 2) widmet sich von 18. Oktober 2023 bis zum 9. September 2024 der Wiener Familie Marischka.

- Ernst Marischka ist durch die Sissi-Trilogie bekannt, auch sein Bruder Hubert war ein künstlerischer Tausendsassa.

- In der Schau wird das umfassende künstlerische Schaffen der Familie für Film, Theater, Operette gewürdigt.

Bei der Zusammenstellung der Ausstellung haben sich die Kuratoren Roland Fischer-Briand und Clara Huber, so scheint es, ein Beispiel an Hubert Marischka genommen – das Wort "unmöglich" dürfte auch nicht auf ihrer Speisekarte zu finden sein. 400 Exponate wurden zusammengetragen, die das Schaffen der Marischkas verdeutlichen sollen.

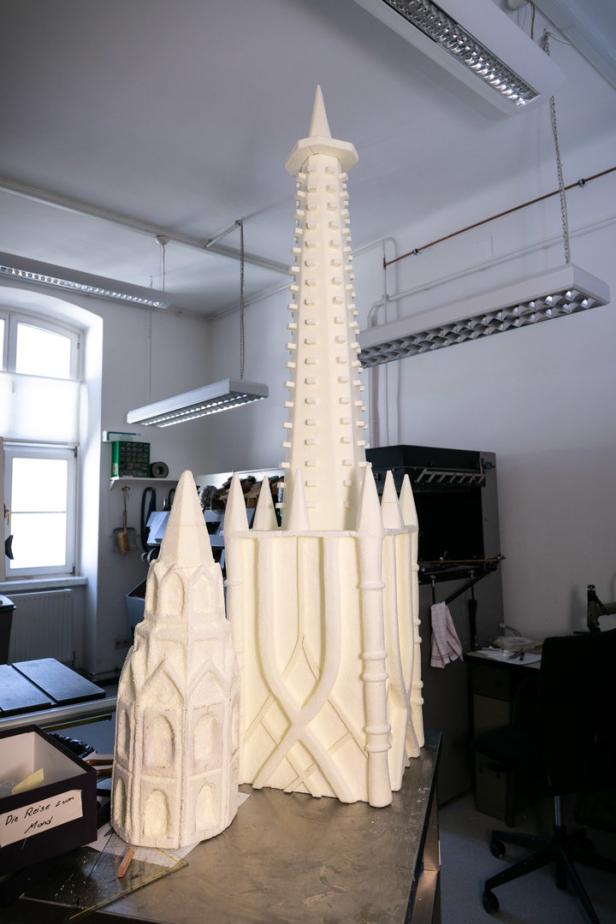

Sehr viel Zeit ist in die Kostüme geflossen. Besonders imposant: ein Stephansdom zum Anziehen.

2,10 Meter ist er breit, den Südturm gibt es als Hut aus einer Art Styropor zum Aufsetzen. Bewegen kann man sich dank der Rollen, die am Boden angebracht sind. Genäht, konstruiert und bemalt wurde es in der Dekorationswerkstätte "Art for Art"“, die als Ausstatter der großen Häuser – etwa Burg- und Akademietheater oder Staatsoper – genug Erfahrung mitbringen.

Der Südturm des Stephansdoms als Hut aus Styropor.

Der Kostüm-Steffl war dann aber doch etwas Besonderes. "Es gibt immer Dinge, die man noch nie gemacht hat"“, sagt Alexandra Klement, Leiterin der Damenschneiderei. "Der Stephansdom war definitiv etwas Einzigartiges."

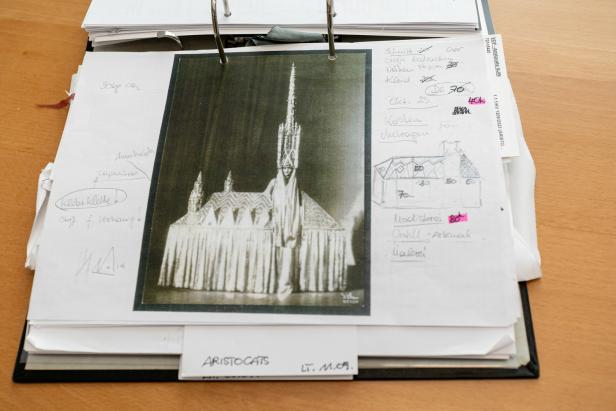

Als Vorlage diente ein einziges Foto vom Ursprungskostüm, – noch dazu ein Schwarz-Weiß-Bild. "Jeder, der es ansieht, interpretiert etwas anderes hinein", so Klement. Im Herstellungsprozess gab es darum einiges an Abstimmungsbedarf.

Als Vorlage diente ein altes Foto.

Hubert Marischka hat den Stephansdom bei der Bühnen-Revue "Alles aus Liebe" (1941) eingesetzt. Die aufwendigen Kostüme hätten in Wien eine lange Tradition, sagt Fischer-Briand. So wurden etwa beim Life Ball auch immer außergewöhnliche Kostümierungen ausgeführt.

Im Club U im Untergeschoß des Otto-Wagner-Pavillons am Karlsplatz wird die Freude am Verkleiden noch immer beim regelmäßig stattfindenden Event "Rhinoplasty" gelebt, bei der die Gäste sich oft schon im Vorfeld mit der Heißklebepistole austoben.

Im gleichen Raum wie der Stephansdom wird darum ein nachgebauter Otto-Wagner-Pavillon stehen, um die Brücke von der Marischka-Zeit ins Hier und Jetzt zu schlagen. Ein Konzept, das in jedem Raum der Ausstellung zu finden sein wird, da der Einfluss der Marischkas bis heute nachhallt.

Expertise aus Wien

Für "Showbiz Made in Vienna" wurde darum nicht nur das berühmte gelbe Madeira-Kleid der Sissi-Trilogie anhand der Originalentwürfe nachgeschneidert, sondern auch ein ganz aktuelles Kleidungsstück organisiert.

Das Madeira-Kleid aus den „Sissi“-Filmen hat Künstlerin Gerdago für die Ausstellung nachgeschneidert.

Netflix hat ein Kostüm von der aktuellen Serie "Die Kaiserin" zur Verfügung gestellt. Gefilmt wurde – zum Bedauern der heimischen Filmschaffenden – zwar nicht in Österreich, aber die Expertise aus Wien sei trotzdem gefragt gewesen, sagt Huber. Beim Schneidern der Kostüme habe man nämlich sehr wohl auf das Wiener Know-how vertraut.

Nicht nur Neugeschneidertes wird gezeigt, auch drei Kostüme aus dem Bestand des Theatermuseums wurden zeitaufwendig restauriert. Allein für das Innenfutter einer Husarenjacke hat Kostümrestauratorin Eva Catic mehr als zwei Monate gebraucht. Schließlich mussten sowohl die Farben als auch die Stoffe auf das vorhandene Material abgestimmt werden.

Für die Ausstellung wurde so viel Informationen aufgearbeitet, dass es gleich zwei Publikationen geben wird. Eine davon von Marie-Theres Arnbom selbst, die noch bis Ende des Jahres Direktorin des Theatermuseums ist.

"Jede Ausstellung ist ein Beginn, eine Einladung an alle, weitere Forschung zu betreiben", sagt sie. Diese Einladung werden wohl einige annehmen. Denn dass sich Besucher von der Faszination der Künstlerfamilie anstecken lassen, ist – ganz im Sinne Hubert Marischkas – alles andere als unmöglich.

Kommentare