Die Memoiren des Edek Bartz: "Als Plattenverkäufer war man ein Star"

Bis heute wird Edek Bartz immer wieder von wildfremden Menschen angesprochen. „Sind Sie Edek Bartz?“ – „Ja, kennen wir uns?“ – „Nein, aber ich hab bei Ihnen Schallplatten gekauft!“ Der Witz ist: Das war vor fast 60 Jahren. „Als Plattenverkäufer war man damals ein Star“, sagt Bartz. „Und ich war schon einer der besten.“

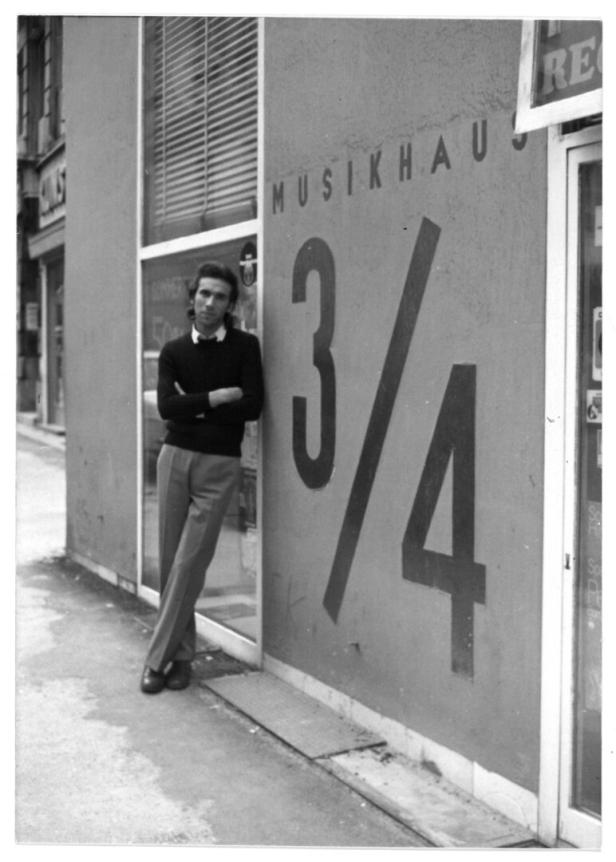

Das Musikhaus ¾ in der Seilergasse, in dem Bartz – wie übrigens auch Wolfgang Ambros – in den Sixties Platten verkaufte, war aber auch kein gewöhnlicher Laden. Das von den Architekten Wilhelm Holzbauer, Friedrich Kurrent und Johannes Spalt („Arbeitsgruppe 4“) bis ins Detail durchgestaltete Geschäftslokal war mehr als ein Plattengeschäft. „Am Samstag sind dort alle hingegangen und haben diskutiert, wer gerade der beste Schlagzeuger oder Gitarrist ist“, erinnert sich Bartz.

In den späten 60er-Jahren war Edek Bartz Plattenverkäufer im Musikhaus 3/4: "Am Samstag sind dort alle hingegangen"

Voom Voom

Auch das Voom Voom im achten Bezirk, wo er damals dreimal in der Woche als DJ arbeitete, war mehr als eine Disco: „Das Voom Voom war ein Melting Pot, da sind alle zusammengekommen: die Künstler und die Rocker, die Verkäuferinnen und die Intellektuellen. Damals gab es in Wien ja nicht so viele Lokale zum Ausgehen: das Voom Voom, die Camera, das Atrium.“ Nach der Sperrstunde hat den DJ gelegentlich ein Stammgast mitgenommen, der in dieselbe Richtung musste: Niki Lauda. Ist er schnell gefahren? „Schon.“

In den Jahren als Plattenverkäufer und DJ hat Edek Bartz sich sein Kapital aufgebaut, von dem er später immer wieder profitieren sollte: Er lernte jede Menge interessante Leute kennen. Und er wurde selbst zu einer interessanten Figur, die in der Musik- und Kunstszene der Stadt Spuren hinterlassen hat.

Jetzt, mit 78, bringt er seine Memoiren heraus. Im Gespräch mit dem Falter-Redakteur Klaus Nüchtern erzählt Edek Bartz die besten Geschichten aus seinem Leben, das er über weite Strecken in der Nähe von Künstlerinnen und Künstlern verbracht hat. „Interessant, du, faktisch …“ heißt das Buch, nach einer von Bartz im Gespräch gern eingestreuten Floskel.

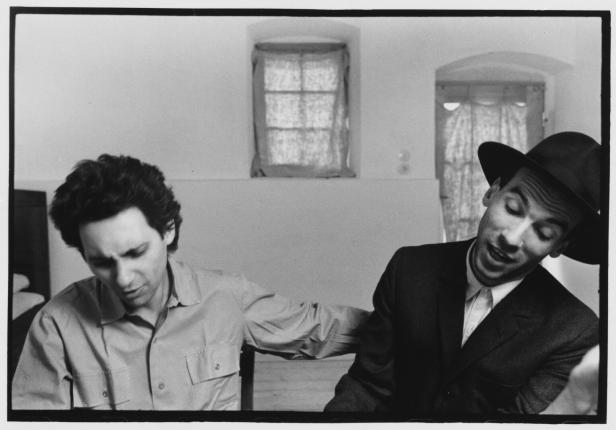

Eine Zeit lang hat Edek Bartz selbst Musik gemacht. Mit seinem Schulfreund Albert Misak betrieb er in den 60ern die Folkband Les Sabres und später das jiddische Liedermacher-Duo Geduldig und Thimann; in den 80ern bildete er mit Wolfgang Kos, dem Radiojournalisten und späteren Direktor des Wien Museums, das New-Wave-Duo Leider Keine Millionäre.

Eine Zeit lang war Edek Bartz (re.) selbst als Musiker aktiv. Unter anderem bildete er mit Albert Misak das jiddische Liedermacher-Duo Geduldig und Thimann

Lust auf Liebe

Unter eigenem Namen brachte Bartz 1983 eine LP mit ins Deutsche übersetzten Jazz-Standards heraus, das „Ich habe Lust auf Liebe“ hieß und als Platte gedacht war, „die einfach nur so dahinschleicht und die man sich zum Schmusen und Vögeln auflegen kann“. Das Album war dann trotzdem kein Verkaufsschlager.

Die besten Geschichten im Buch stammen aus seiner Zeit als Tourmanager für die Agentur „Stimmen der Welt“. Edek Bartz war dabei, als Frank Zappa 1968 im Konzerthaus sein denkwürdiges erstes Wien-Konzert spielte. Er holte Pink Floyd 1971 für ein von Friedrich Gulda veranstaltetes Festival nach Ossiach, was dort eine Fan-Invasion auslöste. Er sah, wie Nazareth-Fans in der Wiener Stadthalle bei der Zugabe („Let’s rock!“) auf die Roland-Rainer-Sessel sprangen und Kleinholz daraus machten.

1976, als Leonard Cohens Gitarre auf dem Weg nach Wien verloren gegangen war, borgte Bartz ihm seine – und brachte den kanadischen Songpoeten nach dem Auftritt im Konzerthaus in die besetzte Arena, wo er einen Solidaritätsgig spielte.

Bartz tourte mit Frank Sinatra durch Europa (unabsichtlich, lustige Geschichte), mit Peter Alexander durch Deutschland („Er hatte ein ganz großes Können und war – jedenfalls im deutschsprachigen Raum – eine Klasse für sich“) und mit Falco durch Japan – der anstrengendste Job seiner Karriere. Bartz war da nämlich auch als Aufpasser gefragt. „Um 20 Uhr geht die Show los. Und dann muss der Mann, für den du zuständig bist, nicht nur hinter der Bühne stehen, sondern auch in einem Zustand sein, dass er rausgehen und performen kann. Und das war bei Falco nicht selbstverständlich.“

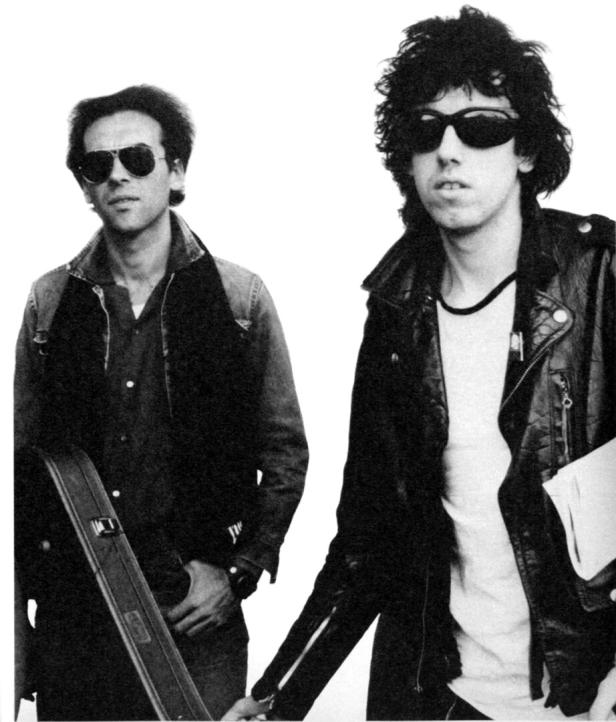

Auch beim ersten Wien-Konzert der Punkband The Clash (im Bild: Mick Jones, re.) hatte Bartz (li.) seine Finger im Spiel

Quasi Analphabet

Edek Bartz kam nach dem Krieg in einem Flüchtlingslager in Kasachstan (damals Teil der Sowjetunion) auf die Welt und verbrachte seine ersten Lebensjahre in Polen; an seinen Vater, einen polnischen Chemiker, kann er sich nicht mehr erinnern.

Seine Mutter war Wienerin. Mit ihr kam er 1958 nach Wien, da war er elf und tat sich schwer mit der neuen Sprache. „Ich habe zwar sehr schnell Deutsch gelernt, die Grammatik aber eigentlich nicht begriffen. Marianne Kohn, die später die Loos-Bar betrieben hat, eine legendäre Szene-Figur, war mit mir in derselben Klasse und hat einmal gemeint, es sei ein Wunder, dass ich je Lesen und Schreiben gelernt habe. Und unter uns: Schreiben kann ich bis heute nicht wirklich, da bin ich quasi Analphabet.“

Mehr als der Pflichtschulabschluss war so nicht drin, seine Hochschule waren das Hawelka, das Alt-Wien oder das Gasthaus Koranda, wo er viele Nächte in Gesellschaft von Künstlern, Literatinnen und Philosophen verbrachte und gut zuhörte. Neben der Musik hat er sich früh auch für bildende Kunst interessiert; schon als Teenager kam er mit dem Wiener Aktionismus in Berührung. „Ich hatte keine Ahnung von Kunst, aber nackte Frauen, die angeschüttet werden, das war für mich als 14-Jährigen natürlich eine Riesengaudi. Was will man mehr?“

In den 80er-Jahren kuratierte Bartz, gemeinsam mit Wolfgang Kos, in der Secession das Avantgarde-Musikfestival „Töne/Gegentöne“. Dort präsentierte er die Musik, die ihn eigentlich interessierte; die Rockkonzerte gingen ihm inzwischen eher auf die Nerven. Schließlich zog er sich aus dem Konzertbusiness zurück und verlegte sich mehr und mehr auf bildende Kunst. Er nahm einen Job an der Universität für angewandte Kunst an, kuratierte Ausstellungen, leitete die Kunstmesse Viennafair.

Aus dem Dämmerschlaf

Inzwischen ist Edek Bartz mehr oder weniger im Ruhestand. Bei wichtigen Ausstellungen oder Konzerten ist er nach wie vor zugegen. Eintritt bezahlt er selten, er kennt ja noch immer fast alle in der Szene.

Aber interessant, du, faktisch: Bei der Arbeit an dem Buch ist ihm etwas aufgefallen. Es stimme zwar, dass das Wien der 60er- und 70er-Jahre grau und jugendfeindlich war. „Aber es war auch irre kreativ. Du konntest nicht warten, dass jemand für dich was macht. Die Leute mussten sich selber ihre Welt erschaffen. Sie haben die Stadt aus dem Dämmerschlaf geholt – nicht wegen der Stadt, sondern weil sie sich selber da rausholen wollten.“

Das Buch

„Interessant, du, faktisch ...“ ist im Residenz Verlag erschienen (174 Seiten, 24 Euro).

Buchpräsentationen:

28.4. Rathaussaal Amstetten (19.30 Uhr)

29.4. Wien Museum (18.30 Uhr)

Kommentare