"Ich spende meinen Körper": Der Wunsch nach Unsterblichkeit

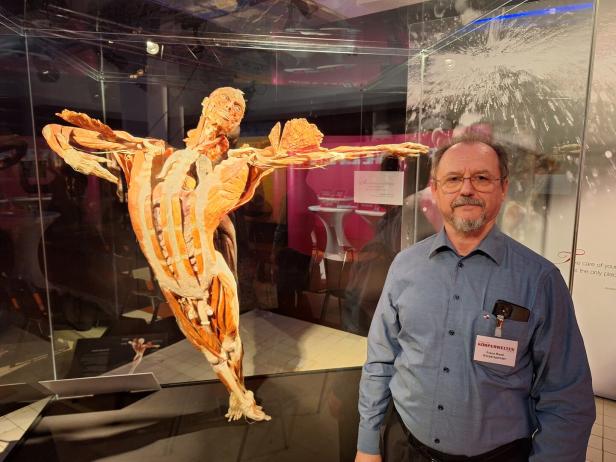

In der Glasvitrine hinter Franz Riedl steht der Balletttänzer. In anmutiger Pose, die Armmuskulatur wie Flügel aufgefächert, zeigt er Haut und Knochen. Franz Riedl sieht genau hin. So ähnlich oder vielleicht auch ganz anders könnte er ebenfalls nach seinem Tod öffentlich ausgestellt werden. Franz Riedl ist Körperspender.

Nach seinem Tod rufen Angehörige am Heidelberger Institut des bekannten Plastinators Gunther von Hagens an, der Körper wird abgeholt und konserviert. Warum will Franz Riedl das?

„Man fühlt sich ein bisschen unsterblich. Es bleibt etwas übrig von einem selbst und mit dem Körper passiert etwas Positives“, erklärt der 64-Jährige seine Beweggründe.

Unter der Haut

Vor zwanzig Jahren hat er erstmals in Wien eine „Körperwelten“-Ausstellung gesehen und war sofort fasziniert. In der aktuellen Schau in der Linzer Tabakfabrik sind auch für ihn einige Neuheiten dabei.

In der Körperwelten-Ausstellung in Linz: Franz Riedl

„Man lernt so viel über den Körper, über die Organe. Es ist ja sehr spannend, wie man innen drinnen unter der Haut ausschaut.“

Kuratorin Angelina Whalley

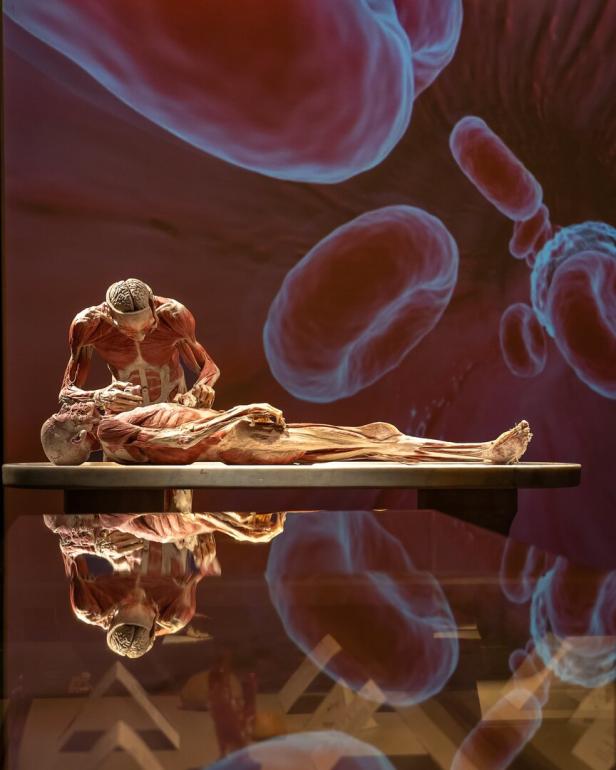

Diesen Grund nennen die beiden Hauptverantwortlichen, Plastinator Gunther von Hagens und seine Frau Angelina Whalley, die selbst Ärztin und auch Kuratorin aller tourenden Körperwelten-Ausstellungen ist, als Hauptmotivation für ihr Tun. In Linz ist der Zyklus des Lebens – wie sich ein Körper von der Zeugung bis zum Tod verändert – das bestimmende Thema. 1995 gab es die erste Ausstellung in Japan, seitdem haben mehr als 55 Millionen Menschen rund um den Globus die plastinierten Körper unter die Lupe genommen.

„Wir agieren nicht mit erhobenem Zeigefinger, wollen aber schon zeigen, dass alles, was wir tun oder nicht tun, Auswirkungen auf unseren Körper und unsere Vitalität hat. Wir können nur schützen und wertschätzen, was wir kennen“, so die Kuratorin. Deswegen sei der Blick ins Innere des Körpers auch so wichtig.

Für viele Menschen ist der Besuch der Ausstellung der erste Berührungspunkt mit toten Körpern. Genau wird beschrieben, was zu sehen ist, viel anatomisches und medizinisches Wissen nehmen den Schrecken. „Es gibt hier keine Gruselei gegen Eintrittsgeld“, so Kuratorin Whalley.

Wofür ist das gut?

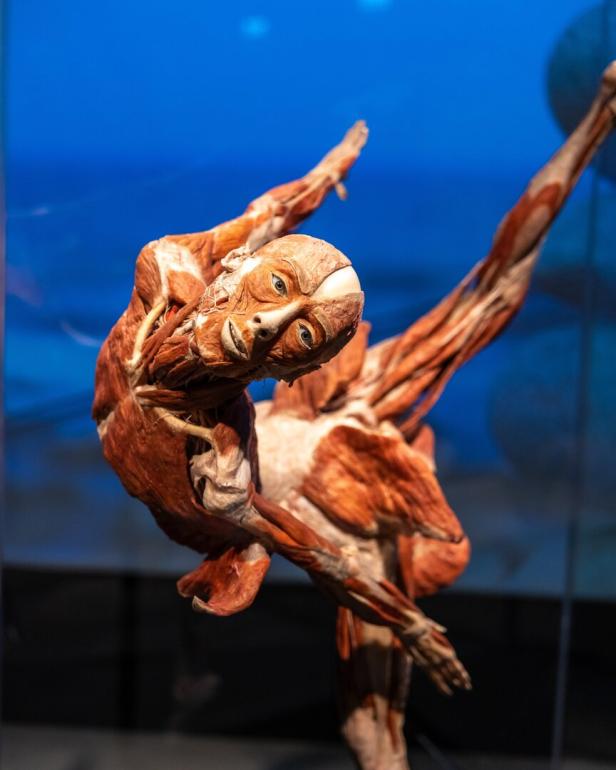

Gunther von Hagens gilt seit 1977 als Erfinder der Plastination. Der Verfall des toten Körpers wird gestoppt, es können feste, geruchlose und dauerhaft haltbare, anatomische Präparate für wissenschaftliche und medizinische Ausbildungen hergestellt werden. 1500 Arbeitsstunden stecken in einem Ganzkörper-Plastinat.

Wie geht das?

Die Haut wird entfernt, Formalin zur Konservierung injiziert. Körperwasser und Fette werden herausgelöst, das Präparat in eine Kunststofflösung eingelegt, bevor es in die Vakuumkammer kommt. Dann folgen Positionierung und Härtung.

Wo sieht man das?

Tabakfabrik Linz, bis 9. Juni, Mo. bis Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa., So., Feiertage 10 bis 18 Uhr, empfohlen für Kinder ab 12. Die Ausstellung ist informativ, interaktiv und dezent gestaltet. Es gibt Hintergrundinfos, Erklärungen und altbekannte Schocker, wie etwa die Raucherlunge.

Mehr als 21.000 Spender sind derzeit in der Datenbank des Heidelberger Instituts von Gunther von Hagens registriert, Franz Riedl ist darunter: „Ich hatte schon immer eine Abneigung gegen Begräbnisse und die Art und Weise, wie hierzulande mit dem Tod umgegangen wird. Das ist alles so scheinheilig“, sagt der 64-jährige Wiener: „Am Grab stehen alle beisammen und weinen und zwei Stunden später werden am Wirtshaustisch alle ausgerichtet. Das will ich nicht.“

Derzeit hat seine Frau alle notwendigen Dokumente, er selbst trägt seinen Körperspender-Ausweis immer bei sich. Auf den Formularen zur Anmeldung können Spenderinnen und Spender Ideen anführen, wie ihr Körper präsentiert werden soll. Garantie für die Umsetzung gibt es allerdings keine.

1500 Stunden Arbeit

Viele Faktoren seien entscheidend, wie der tote Körper plastiniert werden könne, erklärt Angelina Whalley: „Wie alt war der Mensch? Welche Krankheiten gab es? Wie lange liegt der Tod zurück?“. 1500 Arbeitsstunden braucht es, bis ein Ganzkörper-Plastinat fertig ist, der Prozess dauert mindestens ein Jahr lang, meist länger.

„Das alles muss physiologisch korrekt und ansprechend positioniert sein. Es hält dann aber für Jahrhunderte, eigentlich für die Ewigkeit“, sagt Whalley.

Franz Riedl hat keine Wünsche notiert: „Mir ist das egal, was danach passiert. Das Leben ist endlich, das ist mir schon lange bewusst. Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Der Tod gehört zum Leben.“

Debatte: Verletzt das die Würde?

Seit beinahe 30 Jahren gibt es die Körperwelten-Ausstellungen. Am Anfang war die Kritik laut. Mit den Jahrzehnten ist sie leiser geworden, aber nie ganz verstummt. Das Team hat deswegen Franz Josef Wetz an Bord geholt, der an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd Philosophie und Ethik lehrt.

Beim Abstecher in Linz versucht Wetz, kritischen Geistern den Wind aus den Segeln zu nehmen: „Wir haben die Einwilligung aller Körperspender, wir zeigen Menschen als Menschen, es passiert keine Versachlichung. Alle Spender bleiben anonym.“ Die Plastinate erstaunen, verblüffen, ziehen ins Nachdenken, berühren und inspirieren: „Das ist kein Kirmes, kein Jahrmarkt, sondern ein medizinischer Rahmen.“ Bestenfalls werde man an die Einmaligkeit, im doppeldeutigen Sinne, des Lebens erinnert, hofft Wetz.

Martina Vuk Grgic, Moraltheologin aus Linz

Martina Vuk Grgic sieht das ein wenig anders. Sie ist Assistenzprofessorin für Moraltheologie an der katholischen Privatuni in Linz: „Die Ausstellung wirft moralische und ethische Fragen auf. Aus moralischer Sicht implizieren einige Kontroversen die Missachtung der Heiligkeit und Integrität des Körpers und seine Verwendung für kommerzielle Zwecke.“

Aus Sicht der Moraltheologie sei der menschliche Körper nicht nur seine Körperlichkeit, ein zur Schau gestellter und verkaufter Gegenstand. In jedem Körper sei auch seine spirituelle Dimension. Jeder Mensch solle ganzheitlich respektiert werden. „Davon finden wir hier nicht viel“, so Vuk Grgic.

Kommentare