Die Elektrische: Als Mödling Bahngeschichte schrieb

Blick von der Königswiese auf die Hinterbrühler Elektrische.

Zusammenfassung

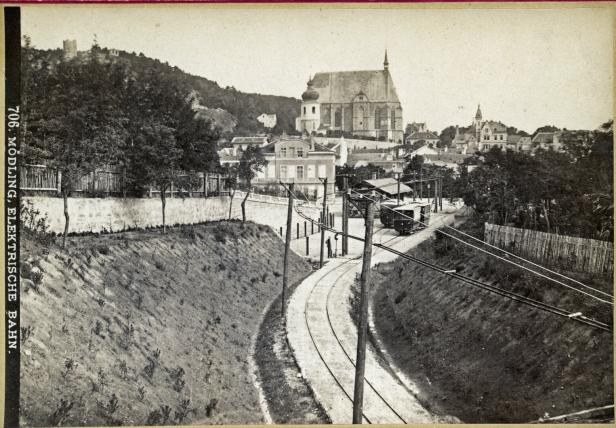

Die Elektrische im Jahr 1885. Gut zu sehen ist die alte Oberleitung. Im Hintergrund St. Othmar.

Es war völlig neu, was da im Oktober 1883 plötzlich auf den Schienen fuhr. So etwas hatte noch keiner gesehen. Keine Pferde, keine Kohle. Nein, Strom, der in einer behelfsmäßigen Oberleitung über die Schienen verlief, trieb die Waggons an, die den Fahrbetrieb zwischen dem Bahnhof Mödling und erst der Klausen und später der Hinterbrühl aufnahmen. Für die Sommerfrischler, die die Gemeinde im Wienerwald kürzlich für Ausflüge außerhalb der Stadt entdeckt hatten eine Attraktion – für die Welt eine völlig neue Technologie und der erste Schritt zum elektrisierten Straßenbahnverkehr, wie wir ihn heute kennen.

Die viereinhalb kilometerlange „Hinterbrühler Elektrische“ schrieb im ausgehenden 19. Jahrhundert Verkehrsgeschichte. „Es war die älteste für den Dauerbetrieb eingerichtete elektrische Straßenbahn der Welt“, erklärt Historiker Gregor Gatscher-Riedl. Zwar gab es schon vereinzelt elektrische Eisenbahnen, die mussten jedoch auf einem eigenen Gleiskörper geführt werden, da eine Berührung zu einem Stromschlag führte.

Die Bahn 1885. Gut zu sehen ist die alte Oberleitung. Im Hintergrund St. Othmar.

Damaliges „Start-up“

Initiator der Lokalbahn war Friedrich Julius Schüler, Generaldirektor der Südbahn-Gesellschaft, der schon für die Errichtung des Südbahnhotels am Semmering verantwortlich war. Kurz zuvor hatte Werner von Siemens die erste Eisenbahn mit elektrischem Antrieb entwickelt – schon bei der 1. Internationalen Elektrischen Ausstellung 1883 in Wien beeindruckte die elektrische Praterbahn das Publikum.

„Schüler war an Neuerungen interessiert und wollte die Technik mit der meterspurigen Bahn ausprobieren“, sagt Gatscher-Riedl. „Er hat das gesehen und gemeint, ,das schauen wir uns an, ob das größer auch geht‘.“

Und es ging. Zu Beginn waren kleine Wagen mit nur 18 Sitzplätzen auf der eingleisigen Strecke vom Mödlinger Bahnhof bis zur Station Klausen mit Ausweichmöglichkeiten unterwegs. Die Route wählte Schüler nicht zufällig. Zum einen wohnte er selbst in Mödling, zum anderen galt die Hinterbrühl im Biedermeier als Tourismusmagnet – der Bahn- und Tourismuskenner rechnete mit dem Wochenendverkehr.

Öffis: Lokalbahnen hatten im 19. Jahrhundert große Bedeutung. 1845 ging eine Flügelbahn von Mödling nach Laxenburg in Betrieb, 1883 folgten Bahnen von Liesing nach Kaltenleutgeben und von Hietzing nach Perchtoldsdorf. 1986 fuhr eine Dampftramway von Wien nach Wiener Neudorf.

Die Region elektrisiert: Der Siegeszug der elektrischen Bahnen ist nicht aufzuhalten. 1894 geht in Baden eine elektrische Straßenbahn in Betrieb – drei Jahre früher als in Wien. 1907 wurde der elektrische Verkehr der Badener Bahn aufgenommen. Die Südbahn wurde 1956 durchgehend elektrifiziert.

Aus dem Stadtzentrum verbannt

Doch schon vor Betriebsbeginn gab es erste Rückschläge. Damit auch die Mödlinger Bevölkerung die neue Lokalbahn statt der üblichen Pferdewagen für den Nahverkehr nutzen hätten können, hätte die Route über das Ortszentrum geführt werden müssen. Etwas, das die Stadtführung strikt ablehnte. Die benötigte Oberleitung auf Holzmasten wollte niemand im Zentrum haben. Außerdem wurde der neuen Technik nicht getraut. Die Befürchtung war, dass statt der „Elektrischen“ dann doch eine Dampflok durch das Zentrum fuhr. Eine Befürchtung, die sich aber als unbegründet erwies.

Jedenfalls wurde die Bahn an den Stadtrand verbannt und musste durch die Feldgasse – die spätere Schillerstraße – Richtung Klausen und entlang des Mödlingsbachs nach Hinterbrühl fahren, wie Peter Standenat vom Mödlinger Stadtverkehrsmuseum erzählt. Er hat zur „Hinterbrühler Elektrischen“ ein Buch verfasst und aktuell ist sie auch Teil der dortigen Ausstellung „Wege nach Mödling“.

Die größte Herausforderung war es, den Strom zur Bahn zu bringen. In der Nähe der Remise, in der heute das Museum untergebracht ist – am Standort des heutigen Parkplatz in der Thomas-Tamussino-Straße – wurde ein Betriebshof mit eigenem Kraftwerk errichtet.

Ernste Gesichter am letzten Betriebstag am 31. März 1932.

Anfang vom Ende

Rentabel war das Projekt allerdings von Anfang an nicht. Auf der schmalen Spur konnten nur kleine Waggons verkehren. Was die Fahrgastzahlen betraf, blieb die Bahn weit hinter den Dampftramways der Konkurrenz zurück. Zudem war sie eine reine Ausflugsbahn, der Betrieb im Winter quasi bedeutungslos.

Auch die technische Entwicklung war zu dieser Zeit rasant. Nur elf Jahre nach Inbetriebnahme war die epochale Erfindung bereits überholt.

1903 wird die „Hinterbrühler Elektrische“ schließlich umfassend modernisiert und ebenfalls mit einer zeitgemäßen Oberleitung versehen. Doch mit dem Aufkommen der „Eilbusse mit erhöhter Schnelligkeit“ ab 1927, in denen man die ganze Region erreichen konnte, war das Ende eingeläutet. Tariflich unterboten sich die Unternehmen, 1932 war es dann vorbei. Adam Kolmschlag, der den ersten Zug geführt hatte, führte auch den letzten. Es gab Trauerreden, mehr als 1.000 Zuschauer verabschiedeten sich. Pläne, die Strecke neu zu beleben, scheiterten. Heute führt dort ein Radweg.

Kommentare