Waldenberger: „Es geht in Richtung Landwirtschaftsindustrie“

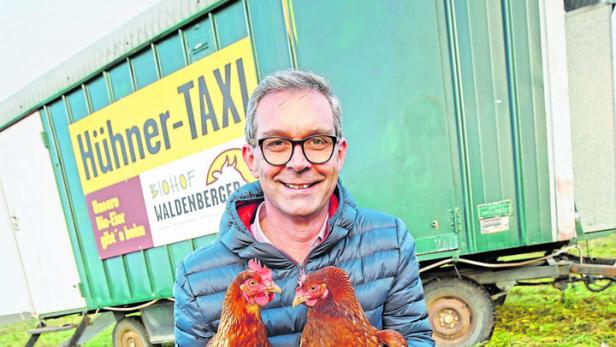

Franz Waldenberger führt zu Hause einen Biobtrieb

Franz Waldenberger ist seit Dezember 2021 Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Der 56-jährige Biobauer ist seit 2015 auch Bürgermeister von Pennewang (Bez. Wels-Land). Er betreibt mit seiner Frau eine Ochsenmast, baut Erdäpfel und Getreide an und hat Legehennen. Er beliefert Großküchen und verkauft einen großen Teil seiner Produkte ab Hof.

KURIER: Die EU-Kommission will das Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten abschließen, Industrie und Wirtschaft unterstützen es, die Bauern sind dagegen. Bleiben diese auf der Strecke?

Franz Waldenberger: Die Unterstützung der Industrie ist angesichts der wirtschaftlichen Lage in Europa nicht überraschend. Wir bleiben bei der Ablehnung. Der Wettbewerb, der auf uns zukommt, ist kein fairer. Die Agrarstrukturen und Produktionsmethoden in Europa und Südamerika sind völlig unterschiedlich. Dort sind beim Pflanzenschutz und bei den Hormonen zur Tiermast Praktiken erlaubt, die bei uns schon lange verboten sind.

Zudem wirft uns die Europäische Kommission Prügel zwischen die Beine, zum Beispiel mit der Entwaldungsverordnung, der Renaturierungsverordnung und der Industrieemissionsrichtlinie. Diese Bestimmungen gibt es in Südamerika nicht. Wir werden im Wettbewerb nochmals benachteiligt.

Welche konkreten Auswirkungen befürchten Sie?

Es gibt einige Bereiche, bei denen es Zollfreiquoten geben wird. Zum Beispiel für 180.000 Tonnen Geflügelfleisch. Für 99.000 Tonnen Rindfleisch wird der Zoll auf 7,5 Prozent abgesenkt. Für 650.000 Tonnen Ethanol (Alkohol für die Industrie). Dadurch kommen die Preise bei uns unter Druck.

Wir haben das bereits beim Getreide und beim Zucker im Handel mit der Ukraine erlebt. Wir haben die Zuckerfabrik in Leopoldsdorf zusperren müssen, weil die Zuckerproduktion in Österreich nicht kostendeckend ist.

Wie viele Höfe werden zum Zusperren gezwungen?

Genaue Zahlen kann man nicht sagen. Das Gegenargument lautet immer, dass es nur um ein Steak mehr pro Jahr und Bewohner geht. Hier geht es nur um die Edelteile des Rinds, deshalb sind die Mengen so gering. Sie sind aber preisbildend. Der Rindfleischpreis wird sinken.

Realpolitisch betrachtet wird das Mercosur-Abkommen realisiert werden. Außer Frankreich blockiert es weiterhin. Die Mehrheiten in der EU sind noch nicht sichergestellt. Die österreichische Regierung wird wahrscheinlich bei ihrer ablehnenden Position bleiben.

Die SPÖ lehnt es ab, die ÖVP ist gespalten, die Neos befürworten es.

Die ÖVP bleibt auch bei ihrem Nein, die Bundesregierung bleibt auf Linie. Mich würde es dennoch wundern, wenn es nicht kommt. Ich gehe davon aus, dass es kommen wird, trotz Widerstand aus Österreich. Wir würden entsprechenden Schutz brauchen, den sehen wir aber derzeit nicht. Deshalb die Ablehnung.

Welche Mechanismen könnten einen Kompromiss ermöglichen? Gleiche Produktionsstandards. Gleiche Auflagen beim Pflanzenschutz, gleiche Besatzdichten in den Ställen. Es sind auch die Umweltstandards und die sozialen Standards unterschiedlich. Wir bekommen die Entwaldungsverordnung aufgebrummt, weil in Brasilien Regenwaldabholzung stattfindet. Die Verordnung ist so zahnlos, dass in Brasilien nichts passieren wird, aber wir müssen sie einhalten. Und Brasilien wird der Marktzutritt in Europa erleichtert. Welcher Bauer soll das verstehen?

Also gleiche Produktionsbedingungen.

Ja. Wenn es Marktverwerfungen gibt, brauchen wir eine entsprechende Kompensation. Es gibt dazu Passagen im Vertragstext, aber wir sind skeptisch, ob diese Wirksamkeit entfalten können. Wie will man nachweisen, dass der Import von Hühnerfleisch bei uns zu einem zehnprozentigen Preisrückgang führt? Das ist alles sehr theoretisch.

Wir wollen weiters Transparenz in der Herkunftskennzeichnung, auch in der Gastronomie und im Lebensmittelhandel, damit der Konsument weiß, woher die Produkte kommen.

Die Wirte wehren sich gegen die Herkunftskennzeichnung mit dem Argument, dass es für sie kompliziert und schwierig ist, sie in der Praxis umzusetzen.

Uns Bauern fragt auch niemand, wenn eine neue Bürokratie kommt. Wir als Landwirtschaftskammer bieten dafür ein eigenes System an, das „gut zu wissen“ heißt. Es ist ein Rückverfolgbarkeitstool entlang der Lieferkette. So weiß jeder auf jeder Stufe, wo die Rohstoffe herkommen. Es gibt Großhändler, die hier gut aufgestellt sind und anhand der Lieferpapiere die Rückverfolgung möglich machen. Das ist durch die Digitalisierung gut umsetzbar. Die Mehrheit der Konsumenten will die Kennzeichnung. Daher verstehe ich nicht, dass sich die Wirte dagegen wehren.

Die Landwirtschaft stellt für den Tourismus wichtige Leistungen zur Verfügung. Es kann dann nicht sein, dass man Österreich hinschreibt, und die Lebensmittel dann aus Südamerika oder Afrika kommen.

Landwirtschaftsvertreter fordern eine Erhöhung der Tourismusabgabe, die den Bauern zugutekommen soll. Teilen Sie diese Idee?

Unbedingt. Es gibt verstehbare Abwehrreflexe, aber es wird in diese Richtung gehen. Die Bauern werden immer weniger und es wird sich die Frage stellen, wer die Landschaft pflegen wird. Das können Unternehmen machen, was um ein Vielfaches teurer ist als, wie wenn das der Bauer im Rahmen seiner Bewirtschaftung macht. Daher die Idee, dass die Bauern dafür Geld bekommen, dann funktioniert das regional. Das passiert schon.

Wie hoch soll diese Abgabe sein?

Josef Moosbrugger (Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich) hat einen Euro pro Nächtigung vorgeschlagen. Die Gemeinden sollen dieses Geld an die Bauern weitergeben.

Der Grüne Bericht des Landwirtschaftsministers sagt, dass die Bauern 2024 um vier Prozent mehr verdient haben. Sie betonen, dass es in Oberösterreich ganz anders ist.Warum und in welchem Ausmaß ist es anders?

Es gibt eine starke Differenzierung nach Bundesländern und Produktionssparten. 2024 gibt es österreichweit ein Plus von vier Prozent, wobei man dazu sagen muss, dass es 2023 im Vergleich zu 2022 einen Einkommensrückgang von 16 Prozent gegeben hat.

Im Ackerbau betrug der Einkommensrückgang für Oberösterreichs Bauern 14 Prozent.

In Oberösterreich beträgt der Einkommensrückgang 2024 sieben Prozent. Besonders schlimm war es im Ackerbau mit einem Minus von 14 Prozent. In der Schweinehaltung betrug der Rückgang acht Prozent. Die Rinderhaltung ist stabil.

Warum die minus 14 Prozent im Ackerbau?

Es gab bei Weizen und Zucker einen globalen Preisverfall. Die Exporte der Ukraine nach Europa haben eine Rolle gespielt. Neben den gesunkenen Preisen haben sich die Betriebsmittel-Preise (Dünger, Pflanzenschutzmittel, Energie) verdoppelt.

Dass es mit der Landwirtschaft bergab geht, ist man schon gewohnt. Aber es geht offensichtlich ungebremst weiter.

Es geht weiter. Die Erzeugerpreise haben sich in den vergangenen 30 Jahren kaum verändert. Sie sind auf dem Niveau des EU-Beitritts 1995. Die Anzahl der Betriebe ist zurückgegangen, die verbliebenen sind größer geworden, es hat eine Produktivitätssteigerung gegeben. Es gibt höhere Milchleistungen der Kühe, es gibt höhere Erträge beim Weizen etc. Mit einem entsprechenden Züchtungsfortschritt, mit entsprechender Professionalisierung, mit Strukturwandel.

Die Bauern, die in der Landwirtschaft sind, müssen sich dem stellen. Irgendwann ist auch hier der Plafonds erreicht, noch dazu, wenn ihn die EU mit ihren Vorschriften verunmöglicht. Die Emissionsrichtlinie wird 2030 für Betriebe mit mehr als 300 Zuchtsauen gelten. Es braucht ein Zulassungsverfahren bei Neubauten und für bereits bestehende Ställe. Es muss dann laufend die bestbestehende Technik eingebaut werden. Allein das Verfahren kostet 40.000 Euro, dazu kommen noch die Kosten für die neueste Technik. Der Produktivitätsfortschritt ist immer wieder in Gefahr. Wie soll das gehen?

Es gibt noch rund 100.000 Bauern in Österreich, davon 30.000 in Oberösterreich.

Die Vorschriften führen dazu, dass die Kleinen aufhören.

Mit dem Resultat, dass die Industrialisierung zunimmt, die größeren Betriebe mehr werden und die Kleinen verschwinden.

Der Weg geht in diese Richtung. Derzeit kann bei uns ein Betrieb mit 300 Zuchtschweinen überleben. Kürzlich war ein schwedischer Betrieb bei einer Tagung zugeschaltet, der gejammert hat, dass er mit 2.000 Zuchtschweinen gerade noch durchkommt. Die Frage ist, ob wir eine bäuerlich geführte Landwirtschaft weiter haben wollen oder wollen wir Industrie?

Alle sagen, wir wollen eine bäuerliche Landwirtschaft, aber das tatsächliche Verhalten läuft auf eine Landwirtschaftsindustrie hinaus.

So ist es.

Es ist keine Änderung absehbar?

Wir spüren sie noch nicht.

Kommentare