Gaisbauer: „Die Spuren des Lichtes im Leben zeigen“

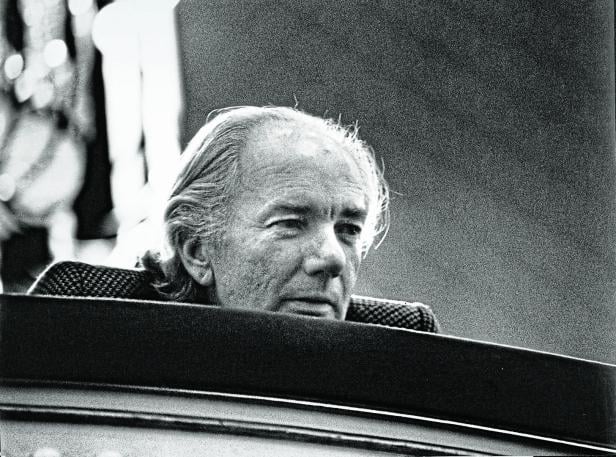

Hubert Gaisbauer mit seinem neuen Buch

Die Christen konfrontieren sich zu Allerheiligen und Allerseelen am kommenden Wochenende mit dem Tod. Der Publizist Hubert Gaisbauer hat soeben das Buch „Vor der Ewigkeit“ (Tyrolia-Verlag) herausgebracht, in dem er zwölf berühmte Menschen zu den letzten Tagen und Stunden zu Wort kommen lässt.

Gaisbauer stammt aus Hagenberg bei Linz. Er hat 1959 am Linzer Petrinum maturiert. Der 86-Jährige war Mitbegründer des Kultursenders Ö1 und zuletzt Chef der ORF-Hauptabteilung Religion. Er hat mehrere Kinderbücher und Bücher über Papst Johannes XXIII. verfasst.

KURIER: Was hat Sie zu diesem Buch motiviert? Beschäftigt Sie die Frage des Todes?

Hubert Gaisbauer: Selbstverständlich. Ein Freund hat einmal zu mir gesagt, es wird mit dem Glauben immer schwieriger, wenn man älter wird. Dieses Gefühl habe ich Gott sei Dank nicht. Man tut sich ein bisschen leichter mit der Tatsache, die eintreten wird. Das verdanke ich nicht zuletzt dem Buch, beziehungsweise dem Nachdenken darüber, weil ich nachgeschaut habe, wie ist das bei Leuten, die ich sehr schätze und die mich über Jahrzehnte begleitet haben. Es sind zwölf Porträts mit dem Schwerpunkt, wie war es, als sie dem Ende zugegangen sind? Es geht um Lebenswege und Abschiede.

Was hat Sie zum Beispiel bei Elke Lasker-Schüler angesprochen? (Sie war eine deutsche Dichterin und Zeichnerin; sie gilt als herausragende Vertreterin der avantgardistischen Moderne und des Expressionismus in der Literatur, 1869–1945).

Sie ist die radikalste Kämpferin gegen den Tod. Sie hat sich überhaupt nicht damit abfinden können, dass sie nun in Jerusalem sterben muss. Sie ist sowohl geistig als auch geografisch von einem Exil ins andere gekommen. Sie musste 1933 in die Schweiz emigrieren, dann hat sie keine Rückreisegenehmigung bekommen, sie blieb in Jerusalem. Sie war am Ziel und gleichzeitig im Exil. Sie war eine sehr eigenwillige, sehr stürmische und gleichzeitig zärtliche Person. Sie hat sich erst in den Tod hineingefunden, als sie sich nicht mehr wehren konnte. Das kann man an ihrer Totenmaske ablesen, wo sie ein stilles Lächeln zeigt. Das passt eigentlich nicht zu ihr, weil sie ihr Leben lang gekämpft hat.

Ein Kapitel haben Sie dem Schriftsteller Thomas Bernhard (1931–1989) gewidmet, von dem es den berühmten Satz gibt, angesichts des Todes ist alles lächerlich.

Thomas Bernhard ist einer meiner Dichter, die ich verehre und die ich so erfrischend finde, weil sie das sagen, was ich mir nur zu denken traue. Sein bekanntester Satz ist ohne Zweifel der folgende: „Es ist nichts zu loben, nichts zu verdammen, nichts anzuklagen, aber es ist vieles lächerlich; es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt.“ Es war die Dankesrede bei der Verleihung des österreichischen Staatspreises für Literatur 1968.

Den Tod hat Bernhard auch nicht akzeptieren können. Ich habe keine Stelle gefunden, außer in seinen sehr frühen Gedichten. Da erscheint er durchaus als gläubiger Mensch. Er hat die frühen Gedichte im Laufe seines Lebens zur Seite geschoben. Aber in den letzten Jahren seines Lebens hat er sie wieder hergenommen und hat gemeint, ja, ich glaube, ich bin ein Dichter.

Er war eigentlich ein sehr verschlossener Mensch. Gefühle hat er in Beschimpfungen ausdrücken können. Er hat Österreich geliebt und hat kein gerades Haar daran gelassen. Den Tod hat er sehr respektiert. Auf die Frage, denken Sie viel an den Tod, hat er geantwortet, eigentlich nicht, aber der Tod denkt viel an mich.

Wann ist die Idee zu diesem Buch entstanden?

Sie reicht zurück auf das Jahr 2008. Damals habe ich schon ein Konzept gemacht. Dann habe ich bei einer Blutdiagnose einen sehr seltsamen Befund bekommen und ich habe mir gedacht, jetzt geht es los. In dem Moment habe ich gesagt, nein, das mache ich jetzt nicht. Dann ist das zwölf Jahre gelegen. Ich habe inzwischen andere Bücher geschrieben. Der Verlag hat mir vorgeschlagen, das wieder aufzugreifen. Ich habe geantwortet, ja, jetzt geht es.

Im Buch gibt es eine ganz wichtige Stelle. Im Vorwort bringe ich ein Zitat von Peter Rühmkorf (deutscher Lyriker, Essayist und Pamphletist, 1929– 2008), der zehn Wochen vor seinem Tod am 8. Juni 2008 Folgendes gesagt hat: „Ich habe keine Angst vor dem Absprung in andere Welten. Der Tod ist für mich nicht das böse Gespenst. Es gibt so viele von mir verehrte Menschen, die diesen Absprung schon gemacht haben, er steht uns allen bevor.“ Das ist der Schlüsselsatz. Es gibt so viele Leute, die diesen Absprung geschafft haben.

Thomas Bernhard

Nochmals zu Thomas Bernhard. Er war sehr krank. Er musste immer damit rechnen, dass es rasch zu Ende gehen kann. Trotzdem hat er sich dagegen gesträubt.

Ja, natürlich. Ich weiß nicht, wie es bei mir sein wird, wenn es angesagt ist.

Es kann ja sein, dass man einschläft und nicht mehr aufwacht. Das ist doch der Wunschtod von vielen.

Die meisten sagen, das ist das Ideal. Es gibt im Buch eine Stelle von Reinhold Schneider (1903– 1958), wo er sagt, es ist besser, in Agonie zu sterben als in Narkose. Es gibt wirklich Menschen, die den Wunsch haben, den Tod zu erleben.

Es gibt Menschen, die wegen unheilbarer Erkrankungen freiwillig aus dem Leben scheiden, wie Niki Glattauer vor zwei Monaten.

Ich finde, er hat das sehr ordentlich gemacht, aus seiner Sicht ist das sehr verständlich. Die Meinungen, wie stark man das in der Öffentlichkeit machen soll, gehen auseinander. Ich will hier nicht urteilen.

Eines meiner wichtigeren Kapitel im Buch ist Christoph Schlingensief (deutscher Film- und Theaterregisseur, Autor und Aktionskünstler, 1960–2010).

Was fasziniert Sie an ihm?

Ich habe ihn gekannt. Wenn man seine Art Kunst zu machen akzeptieren kann, war er sehr gut. Mich hat sein Bekenntnis fasziniert, ja, ich bin ein Moralist, ich möchte die Welt besser machen. Ich habe eines seiner letzten Interviews im Fernsehen gesehen, das von einem großem Charme und Herzlichkeit war, aber schon von der Krankheit gekennzeichnet. Man musste ihn gern haben. Dann habe ich seine Bücher gelesen. Es ist atemberaubend, wie er mit der Tatsache ringt, dass er Krebs hat. Auch sein Ringen mit der Religion.

Es geht mir im Buch auch darum, die Spuren des Lichtes zu zeigen, die in jedem Leben da sind. Das bei normalen Menschen zu finden, ist genauso schwierig wie bei Heiligen. Meine Lieblingsheilige ist Thérèse von Lisieux (französische Ordensschwester, 1873–1897). Schlingensief und sie sind scheinbare Gegensätze, was sie überhaupt nicht sind.

Thérèse bittet ihre Ordensschwestern zu Lebensende, in ihrer Nähe ja kein Giftfläschchen stehen zu lassen, denn sie könne nicht garantieren, dass sie es nicht trinke. Ein Ringen um den Glauben bis zur letzten Sekunde, um die Frage, gibt es Gott überhaupt?

Sie haben sich mit dem Leben und Tod dieser Menschen intensiv beschäftigt. Haben Sie für sich daraus Erkenntnisse gewonnen?

Sie sind so unterschiedlich, wie die Menschen sind. Mein ursprünglicher Titel für das Buch wäre gewesen „Letzte Zeit vor der Ewigkeit“. Der Verlag wollte so etwas wie „Letzte Stunden“. Ich habe gesagt, nein, das ist es nicht, es geht auch um das Leben davor. Ich wollte keine großen Biografien, sondern es geht um die Spuren des Lichtes.

Ich hätte das nicht machen können, wenn das Buch in sechs Monaten hätte fertiggestellt werden müssen. Im Buch ist auch Novalis (deutscher Schriftsteller und Philosoph, 1772–1801) enthalten. Er war einer der Frühvollendeten, er ist mit 29 Jahren gestorben. Ich beschäftige mich mit ihm seit meinem 17. Lebensjahr. Da habe ich mir das erste Mal die „Hymnen an die Nacht“ gekauft.

Man muss mit solchen Dichtern auch leben. Bis hin zu Adalbert Stifter (1805–1868), der einer der Felsen in meiner Beschäftigung mit Literatur und Dichtung ist.

Warum ist er im Buch nicht enthalten?

Über einen nicht klar diagnostizierten Selbstmord will ich nicht schreiben. Da bin ich zu ohnmächtig.

Kommentare