Josef, ganz privat

Wie wohnt eigentlich jemand, der mit seinen Entwürfen neue Strömungen und Entwicklungen selbst ausgelöst hat? Wie sah die Wohnung eines bedeutenden Vertreters der Wiener Moderne aus? Gemeinsam mit dem Museum für angewandte Kunst lädt das Josef Hoffmann Museum von 2. Juni bis 1. November zur Schau "Der private Josef Hoffmann" ins tschechische Brtnice. Im Vordergrund stehen noch nie gezeigte Objekte und Fotografien aus dem Nachlass des Otto-Wagner-Schülers. Passend dazu werden Produkte internationaler Künstler präsentiert. Jan Plecháč, Hanna Krüger, Heath Nash und Radim Babák ließen sich für ihre Konzepte von der Wiener Werkstätte inspirieren und setzten diese in einen zeitgenössischen Kontext.

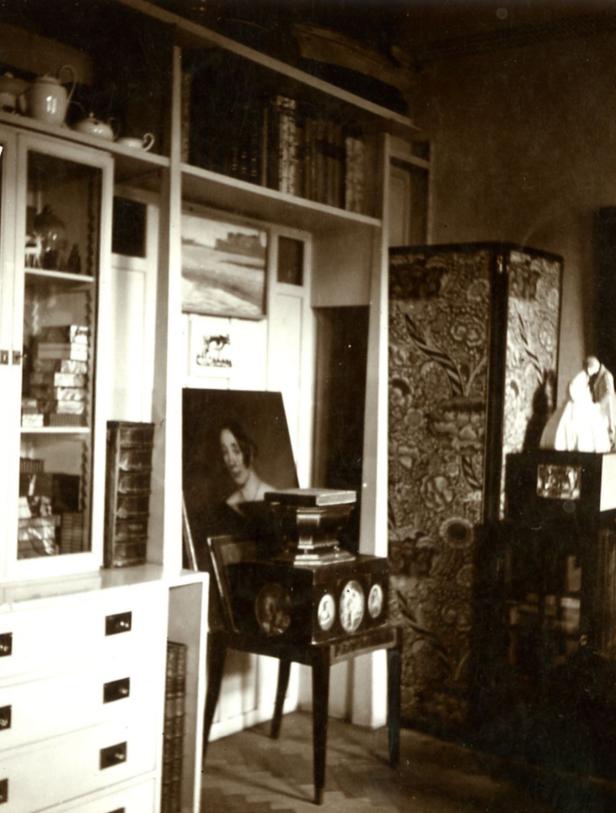

Hoffmanns Wohnstil? Vielseitig, üppig und extravagant.

Die Dokumentation zeigt Fotografien seiner drei wichtigsten Wiener Wohnungen – darunter seine Junggesellenwohnung in der Magdalenenstraße 12, die Wohnung in der Margaretenstraße 5 und die in der Neulinggasse 24. Der Mitbegründer des berühmten "Siebener Clubs", ein Vorläufer der frühen Wiener Moderne und der Künstlervereinigung "Wiener Secession" sowie der Gründer der "Wiener Werkstätte" orientierte sich bei öffentlichen Aufträgen anfangs am französischen Art Nouveau. In weiterer Folge entwickelte sich daraus eine orthogonal strukturierte Formensprache, die seine Arbeiten im Wesentlichen charakterisiert. Seine Privaträume waren für den Künstler ein persönliches Versuchslabor. Sie repräsentieren das genaue Gegenteil seiner öffentlichen Werke.

Zur Ausstellung

Das Museum Josef Hoffmann befindet sich in seinem Geburtshaus im tschechischen Brtnice (zwei Autostunden von Wien entfernt). Der Künstler wurde hier am 15. Dezember 1870 geboren.

Adresse: Náměstí Svobody 263, 58832 Brtnice, Tschechien.

Das Museum Josef Hoffmann befindet sich in seinem Geburtshaus im tschechischen Brtnice (zwei Autostunden von Wien entfernt) . Der Künstler wurde hier am 15. Dezember 1870 geboren. Adresse: Náměstí Svobody 263, 58832 Brtnice, Tschechien. www.moravska-galerie.cz www.mak.atFür ihr Projekt setzte sich Hanna Krüger mit privaten und öffentlichen Sammlungen auseinander. Hoffmann und seine Wr. Werkstätte spielen dabei auch eine Rolle. Ihre Stücke werden auch bei der Ausstellung im tschechischen Brtnice zu sehen sein.

In der Josef-Hoffmann-Ausstellung im tschechischen Brtnice wird auch Ihre Vasen-Serie „Pila“ gezeigt. Wie kam es dazu?

Sie ist Teil meines Forschungsprojektes „Stapeln + Addieren“, das ich im Rahmen des Nespresso Design Scholarship 2013/’14 entwickeln konnte. Ausgangspunkt waren der formale und konzeptionelle Aspekt des „Stapeln + Addierens“. Ein Vorgang, bei dem Dinge aus unterschiedlichen Zeiten, mit verschiedenen Geschichten und Zusammenhängen aufeinandertreffen. Zusammen ergeben sie ein neues Ganzes und ermöglichen eine neue Sicht auf die Dinge und die Geschichte.

Sie haben sich hierfür auch mit verschiedenen Sammlungen auseinandergesetzt.

Ja, sie wurden zur Grundlage meiner neuen Arbeiten, zum Teil habe ich sie auch untereinander verbunden, neu komponiert und kombiniert. Neben der Online-Sammlung des MAK Wien habe ich auch die „Sammlung“ der Rosenthal-Kollektion verwendet. Aus den Einzelteilen sind die drei Pila-Vasen entstanden.

Josef Hoffmann sowie die Wiener Werkstätte lieferten dazu Inspiration. Welche Parallelen lassen sich finden?

Im Verlauf meiner Recherche habe ich mich auf die Zeichnungen der Wiener Werkstätte konzentriert. Vielleicht auch deswegen, weil diese eine gewisse Offenheit, einen Interpretationsspielraum ließen und sich darunter viele niemals realisierte Entwürfe befanden. Ich wollte diese Dinge in der heutigen Zeit weiter denken, sie „samplen“ und meine eigene Aussage dazu treffen. Josef Hoffmann sticht einem sofort ins Auge, sehr schnell weiß man, welche seine Entwürfe sind.

Was hat ihn verraten?

Sein Formenreichtum. Er ist enorm und immer wieder sehr ungewöhnlich und eigenwillig. Wenn man die Zeichnungen isoliert betrachtet, könnten sie ebenso ganz aktuell sein. Auch hat er immer wieder Ungewöhnliches kombiniert, Materialien und Formen. Ich bin auf eine Gleichzeitigkeit von Geometrie, Klarheit und organischen Schwüngen und Formen gestoßen. Ornamental und sachlich zugleich und immer bis ins Detail ausformuliert. Für meine Arbeit des „Stapeln + Addierens“ war das extrem beflügelnd. Die Pila-Vasen folgen einer strengen Idee und sind klar gegliedert, gleichzeitig sind sie üppig, opulent und extrem verdichtet. Josef Hoffmann ist Meister einer stark reduzierten und doch sehr eigenwilligen Formensprache.

Sind Sie auch auf irgendwelche Überraschungen gestoßen?

Im Grunde bin ich von einer in die Nächste gestolpert. Insgesamt habe ich mir mehr als 16.000 Zeichnungen angesehen. Die Entwürfe sind 100 Jahre alt und auch heute noch eine Inspiration für das Entwerfen. Interessant ist auch die damals vertretene Idee, nicht nur den Gestalter, sondern auch den Handwerker sichtbar werden zu lassen. Ich beschäftige mich immer wieder mit der Frage der Autorenschaft im Design, im Besonderen mit der Frage der Co-Autoren im künstlerischen Prozess. Josef Hoffmanns Ansätze und Ideen waren weit nach vorne gedacht.

Die Ausstellung zeigt die privaten Wohnräume Hoffmanns. Wie würden Sie diese charakterisieren?

Interessant finde ich, dass hier deutlich wird: Ein Entwerfer, der so streng Häuser und Wohnräume gestaltete und dabei eine Idee des Gesamtkunstwerkes verfolgte, entwickelt sein eigenes Wohnumfeld plötzlich viel heterogener, widersprüchlicher.

Das verwundert mich nicht. Dieses Pulsieren und diese Zweideutigkeit habe ich in vielen seiner Entwürfe wahrgenommen. Auch für meine Arbeit ist das interessant: Wie kann man mit den Widersprüchlichkeiten, die unsere Welt und Umwelt bietet, gestalterisch umgehen und dem gerecht werden? Und sind es nicht gerade die widerstrebenden Dinge, die sich gegenseitig brauchen, um ihre volle Kraft entwickeln zu können? Wie kann man sich in diesem Spannungsfeld bewegen und was bedeutet es für den Entwurf? Die Frage nach dem Gesamtkunstwerk, dessen Grenzen und Möglichkeiten, ist auch für mich relevant. Ein Haus, das in aller Konsequenz gestaltet (und damit vielleicht wunderschön ist), aber ein Leben darin nicht ermöglicht, weil es keine Widersprüchlichkeiten erlaubt oder nicht auf die Bewegungen und Abläufe des Menschen im Raum eingeht, hat seine Aufgabe als Wohnraum vielleicht verfehlt.

Wenn ein Ort genau diesem Leben stand hält und Offenheit bietet, dann wird er zum Raum. Um es mit den Worten von Michel de Certeau zu sagen: „Raum ist der Ort, mit dem man etwas macht“.

Kommentare