Wie die Pummerin in den Steffl heimkehrte und was das mit vergessenen Frauen zu tun hat

„Was Österreicherinnen alles können“ – so titelte der Wiener Kurier 1950 und berichtete, dass „die Wiener Spenglermeisterin Angela Stadtherr von sich reden machte, als bekannt wurde, daß sie den ehrenvollen Auftrag erhalten hatte, für das wieder erstandene Dach des Stephansdomes einen großen Wetterhahn anzufertigen“. Im August wurde der „Riesenvogel“, der mehrere hundert Kilogramm wiegt, in 70 Metern Höhe montiert, wo er übrigens noch heute sitzt.

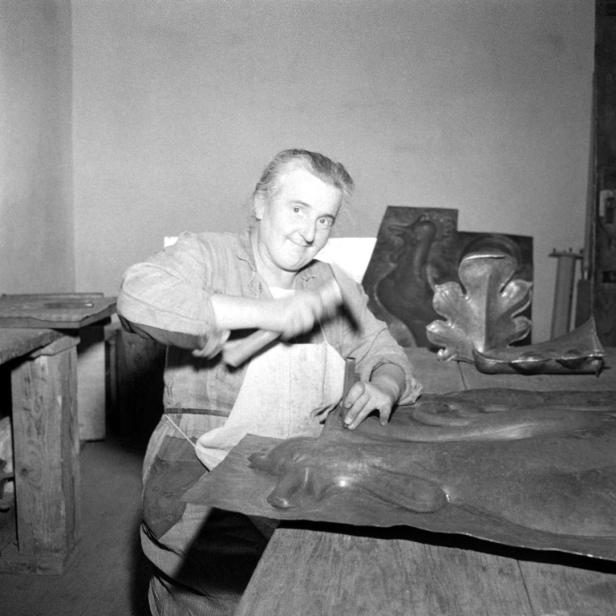

Spenglermeisterin Angela Stadtherr schuf den Wetterhahn auf dem Stephansdom

Die von Angela Stadtherr überwachte Montage am Dom-Dach war ein Medienspektakel – vor allem wegen ihrer Rolle als einziger Frau in einem sonst rein männerdominierten Beruf. Und auch ein weiblicher Dachdeckerlehrling in schwindelnden Höhen des steilen Dachstuhls machte damals Schlagzeilen.

Rückblick

Seit am 12. April 1945 der Dachstuhl des Steffl Feuer gefangen hatte, das Gewölbe einstürzte, die Pummerin zu Boden raste und zerbarst, bemühten sich Frauen um den Wiederaufbau.

Überspitzt könne man durchaus sagen, dass das, was von Männern zerstört worden war, nun von Frauen wieder aufgebaut wurde, meint Heidemarie Uhl. Die Historikerin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) hat mit ihrer Kollegin Anna Stuhlpfarrer die Geschichte des Wiederaufbaues rund um Stephansdom und Pummerin aufgearbeitet. Dabei sind die beiden auf Frauen gestoßen, ohne die der Steffl heute möglicherweise nicht so dastehen würde.

Welche Frauen das waren, lesen Sie hier:

Die Architektin Helene Buchwieser etwa hat schon ein paar Tage nach dem Brand erste Aufräumarbeiten geleistet. Später übertrug ihr der Dompfarrer in Vertretung des Dombaumeisters Karl Holey die Leitung der Aufräumarbeiten auf der Großbaustelle, erzählt Stuhlpfarrer.

Verdrängt: Helene Buchwieser, Wiederaufbau-Architektin der Stunde Null

„Das hat sie auch wunderbar gemacht. Als dann aber Holey im November 1945 zurückkehrte, wurde Buchwieser unsanft ihrer Funktion enthoben und rausgedrängt. Heute ist immer von Holey die Rede, wenn es um den Wiederaufbau geht. Sie ist in Vergessenheit geraten.“

Auch dass Künstler in Folge ihrer NSDAP-Mitgliedschaft zum Schutträumen rund um den Dom verpflichtet wurden, ist lange vergessen. „So hat die Fotografin Lucca Chmel – sie war ebenfalls Nationalsozialistin – im Rahmen der Sühnearbeiten bei den Aufräumarbeiten mitgearbeitet“, erinnert Stuhlpfarrer. Ihre spektakulären, aus extremen Perspektiven aufgenommenen Bilder des ausgebrannten Stephansdoms sind bis heute berühmt.

Foto-Ikonen geschaffen von der Fotografin Lucca Chmel

Das sollte eigentlich auch Gertrude Stolz sein – berühmt. Denn die einzige weibliche Ziseleurin ergatterte den wohl prestigeträchtigsten Auftrag ihrer Zeit: Die an der Meisterschule für angewandte Kunst in Graz ausgebildete Künstlerin sollte den Metallschmuck für die neue Pummerin ausführen. Und das tat sie auch, nachdem die Glocke 1951 im oberösterreichischen St. Florian gegossen worden war.

Verblasst: Gertrude Scholz, Schöpferin des Metallschmucks der Pummerin

Danach ging es Richtung Wien: „Zuerst sollte die Pummerin per Schiff reisen“, erzählt Architekturhistorikerin Stuhlpfarrer. Doch dann inszenierte man einen Zwei-Tage-Triumphzug über die Bundesstraße.

Volksfest

Von Enns über Amstetten, nach Melk. „In St. Pölten übernachtete die Glocke“, sagt Stuhlpfarrer, um dann über den Riederberg nach Wien zu zuckeln. Landeshauptleute, Bischöfe, Trachtenkapellen, Goldhaubenfrauen, Festredner, Musikkapellen und Fahnenträger erwarteten die Pummerin bei jeder Station, Bauern standen mit Rechen und Sensen Spalier, Kinder sagten Gedichte auf und verliehen dem Glockenzug Volksfestcharakter. Stuhlpfarrer: „Bis zum Staatsvertrag war das das größte Spektakel und Medienereignis der Nachkriegszeit.“

Instrumentalisierter Glockenzug

Gezielt instrumentalisieren Kirche und Staat den Transport der Pummerin und die Wiedereröffnung des Doms, um ein Gefühl von Gemeinschaft zu schaffen. „Es war eine Erfolgsgeschichte, mit der Österreich wieder katholisch definiert wurde“, analysiert Uhl und Stuhlpfarrer ergänzt: „Die Pummerin wurde von der Bevölkerung als Bestätigung der Eigenständigkeit des Landes gesehen. Und als Zeichen des Friedens.“

Am 26. April 1952 wurde die Glocke schließlich von 200 Personen durch das Riesentor gezogen. Stuhlpfarrer: „,Die Königin kehrt heim‘, hieß es damals.“

1945 Der Stephansdom wird stark beschädigt, die Pummerin zerstört.

1952 Die neue Pummerin erreicht Wien, der wieder aufgebaute Dom wird eröffnet.

2022 Zum 70. Jahrestag erzählt das Haus der Geschichte Österreich in einer Web-Ausstellung ab heute, 10. April, vergessene Geschichten rund um den Wiederaufbau. Zahlreiche historische Fotos beleuchten, wie Dom und Pummerin zu zentralen Symbolen Österreichs wurden: www.hdgoe.at

Kommentare