Daten aus dem All beweisen: Die Alpen werden immer grüner

Da soll noch einmal einer die Sammelwut von Google verdammen! Für Sabine Rumpf machte das ihre innovative Forschung erst möglich: Die österreichische Ökologin, die seit einiger Zeit an der Universität Basel forscht, hat sich gigantische, frei zugängliche Datenmengen von Google zunutze gemacht, die sich zuvor niemand angeschaut hat. Was sie da heraus liest, gießt den Klimawandel in greifbare Zahlen – zumindest für den Alpenraum: Die Region wird offensichtlich grüner. „Auf 77 Prozent der Alpenfläche hat die Biomasse zugenommen“, sagt Rumpf im Gespräch mit dem KURIER.

Der Alpenbogen wird zum Lebensraum

In der aktuell im Wissenschaftsmagazin Science erschienenen Arbeit zeigt sich, dass die Vegetation auch dichter und höher wird. Den 77 Prozent Fläche mit einem Wachstumsplus steht weniger als ein Prozent der Alpen-Fläche oberhalb von 1.700 Metern gegenüber, wo die Vegetation auf Rückzug ist. Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass die Schneedecke in der gesamten Region deutlich zurückgegangen ist, wenn auch nur auf knapp zehn Prozent der untersuchten Fläche.

Hot-Spot Gebirge

Ausgangspunkt der Überlegungen der jungen Ökologin war die Tatsache, dass man seit langer Zeit weiß, dass die Arktis sich viel stärker erwärmt als alle anderen Gebiete. „Dasselbe gilt für Gebirge. Sie erwärmen sich etwa doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt. Daher lag die Vermutung nahe, dass wir dort gleiche Effekte erwarten können", sagt Rumpf.

Dass die aber so gigantische Ausmaße erreicht haben, war schon sehr überraschend.

Ökologin

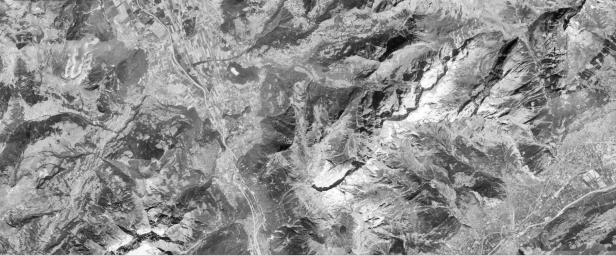

Die Alpen 1984 und 2019

Wer jetzt meint, die Ökologin hätte über Tausenden Fotos der europäischen Alpen aus den vergangenen 38 Jahren gebrütet, irrt: „Wir reden zwar immer von Satellitenbildern, in Wahrheit nutzen wir aber die Sensoren von Satelliten.“ Die Daten erhält sie dann in Form von Zahlen. „Das ist das Schöne – diese Brücke aus Alt und Neu: innovative Methoden, die ungeahnte Rückschlüsse erlauben. Kurz gesagt, können wir vom Weltall aus die Wellenlängen messen und so bestimmen, wie viel Chlorophyll vor Ort ist“, erklärt die Wissenschafterin. Chlorophyll befinde sich in jeder Pflanzenzelle und mache die Gewächse grün. „Je mehr Pflanzenmasse, desto mehr Chlorophyll. Was wir nicht messen können, ist, welche Art von Pflanze vor Ort ist.“

Das weiß sie aber ohnedies aus ihren Vorgängerstudien, die sie vor allem für die Universität Wien gemacht hat: „Sechzig Prozent der Arten sind noch auf Flächen zu finden, die ihnen klimatisch nicht mehr zusagen“, hat sie etwa 2019 ermittelt. So halten sich vor allem in hohen Lagen einige Arten, obwohl die Bedingungen für sie schon sehr ungünstig sind – sie stehen in der „Aussterbeschuld“.

Verzögertes Aussterben

Rumpf: „Wir wissen also, dass diese Populationen an diesem Ort auf Dauer verschwinden werden.“ Das Aussterben hinke dem Klimawandel also hinterher. „Wie lange, hängt von den Arten ab. Da kann ich keine Zahl nennen. Wir versuchen aber, genau das in den nächsten Jahren herauszufinden.“

Sie kann aber bereits sagen, dass die Ergebnisse darauf hindeuten, dass wir uns künftig auf ausgeprägtere Umweltveränderungen einstellen müssen. Zwar kann durch ein Plus beim Pflanzenwachstum etwas mehr eingelagert werden, was den Temperaturanstieg ein wenig bremst. Die Effekte der Erwärmung im Alpenraum lassen sich damit aber nicht ausgleichen.

Teufelskreis

Eine grünere Bergwelt reflektiere weniger Sonnenlicht, beschleunige wahrscheinlich die Schneeschmelze, was zur Veränderung der Albedo der Region (ihrer Fähigkeit, Sonnenenergie zu reflektieren) führt. „Und damit zu einer weiteren Klimaerwärmung – und daher zum weiteren Schwinden reflektierender Schneeflächen“, erklärt Rumpf den Teufelskreis.

Übrigens: Auf die Frage, was sie in die Schweiz verschlagen habe, gesteht sie: „Ich wollte ursprünglich in Österreich bleiben, war aber nicht erfolgreich beim Anlandziehen von Forschungsgeldern.“ Die Uni in Basel bot der innovativen Ökologin schließlich eine Professur an. Und kann sich nun den Forschungserfolg der Österreicherin auf die Fahnen heften.

Kommentare