„Das Grüne Band ist das Rückgrat für Europas Biodiversität“

Das „prriiit“ einer Feldlerche, dann der Reviergesang einer Wachtel. Dort ein gefiederter Jäger im rasanten Sturzflug: Den geschulten Ohren und Augen der beiden Biologen der Universität Wien entgeht das natürlich alles nicht.

Vom Heiligen Stein nahe Mitterretzbach im westlichen Weinviertel schauen Thomas Wrbka und Stefan Fuchs ins weite Land hinunter. Anhand der unterschiedlich großen Felder können sie erklären, wo genau die grüne Grenze zwischen den beiden EU-Nachbarländern Österreich und Tschechien verläuft. „Die Felder, die man auf der österreichischen Seite sieht, sind deutlich kleinteiliger“, weiß Wrbka. „Jenseits der Grenze sind sie im Schnitt zehn Mal so groß“, fügt Fuchs hinzu.

Biologen im grünen Grenzbereich: Stefan Fuchs und Thomas Wrbka

Früher eine Todeszone

Wrbka und Fuchs arbeiten am Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien. Heute sind sie wieder einmal in der Grenzregion des Wein- und Waldviertels als Feldforscher hochkonzentriert im Einsatz.

Ihr professioneller Fokus liegt auf einem Phänomen, das in der Fachwelt und auch im Volksmund „Grünes Band“ genannt wird. „Das Grüne Band ist ein 12.500 km langer Streifen, der vom Eismeer in Norwegen quer durch Europa bis an das Schwarze Meer reicht und 600 hochrangige Schutzgebiete enthält“, sagt der Biologe Stefan Fuchs.

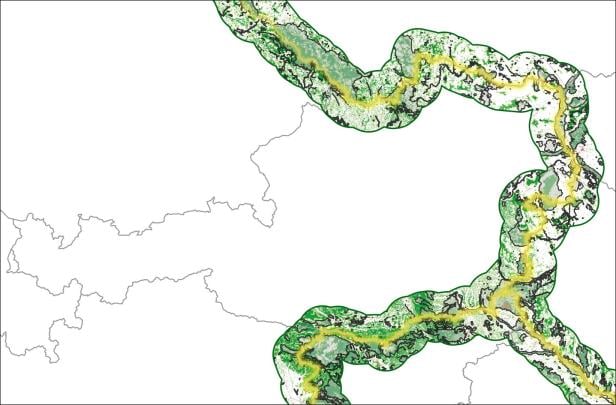

Der grüne Korridor (siehe die Grafik oben) zwischen den einstigen geopolitischen Blöcken hat sich in der Zeit des Kalten Krieges gebildet – unbeabsichtigt, anfangs auch unbeobachtet. Er galt als eine beinahe unüberwindbare Todeszone für Menschen, die in den Westen fliehen wollten. Gar nicht wenige wurden auf der Flucht von Grenzsoldaten an- , einige sogar erschossen. Doch im dunklen Schatten dieser politischen Ereignisse ließ der Mensch der Natur die Chance, sich wieder relativ uneingeschränkt zu entfalten.

Bis zum Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989 hat sich entlang der Flüsse und Wälder, durch das Flachland und über die Hochgebirge vielerorts ein faszinierender Streifen Wildnis gebildet. In einem Zeitraum von knapp vierzig Jahren wurde diese Zone zum Rückzugsraum für etliche seltene und zum Teil auch bedrohte Tier- und Pflanzenarten.

„Das Grüne Band“, erklärt Thomas Wrbka und beruft sich dabei auf neue Studien, „ist das Rückgrat für Europas Biodiversität.“ Ein Ziel der Wissenschaft erklärt er so: „Es geht darum, der Öffentlichkeit und Politik die historische Chance aufzuzeigen und die Natur auf lange Sicht zu schützen.“ Die Studien sind Teil des EU-Projekts „DaRe to Connect“, das von einem Forschungskonsortium, darunter auch das Umweltbundesamt, umgesetzt wurde.

Was die Laien mit ihrem freien Auge nicht erkennen können, erklärt Stefan Fuchs in der Nähe einer der wenig verbliebenen Wasserstellen nahe Langau so: „In manchen Abschnitten der Grenze ist das Grüne Band nicht viel mehr als eine dünne Linie.“ Langau ist übrigens ein Ort des Waldviertels westlich des Nationalparks Thayatal.

Heute Begegnungszone

Der Forscher Fuchs hat den Überblick. In den letzten drei Jahren hat er viel Zeit an der Grenze verbracht. Feld für Feld ist er gemeinsam mit Kollegen und Studierenden abgeschritten. Zudem wurden die eigenen Kartierungen durch multispektrale Satellitendaten ergänzt. Dank Künstlicher Intelligenz ergibt sich inzwischen eine relativ gute Übersicht, wo genau die Grenzen zwischen Natur- und Kulturlandschaft verlaufen.

„Uns interessieren die Ökosystemdienstleistungen“, betonen die beiden Biologen. Dabei wollen sie sich nicht die Erde untertan machen, viel mehr geht es darum, die frei verfügbaren Ressourcen der Natur zu nützen. Diese bieten zum Beispiel Feuchtwiesen (vor allem im Waldviertel) oder Trockenrasen, natürlich auch Hecken, Bäume, Wälder.

Diese gilt es nach Ansicht der Naturwissenschafter zu erhalten und im besten Fall entlang des Grünen Bandes zu erweitern und miteinander zu vernetzen. Dieses hehre ökologische Ziel stößt aber oft auf grobe ökonomische Sachzwänge. So gibt es zum Beispiel in der Bauernschaft längst etliche Einsichtige, die langfristig den Nutzen ihrer Naturschutzmaßnahmen sehen. Einzelne Bauern lehnen es aber immer noch strikt ab, Teile eines Feldes abzutreten. Es fehlt an Aufklärung, auch an gezielteren Förderungen.

Widerstände gibt es auch dort, wo das Grüne Band in Ortsgebiete hineinreicht und damit Siedlungsräume bzw. wertvolles Bauland streift. Bereits verloren scheinen die großen versiegelten Flächen für Straßen, Wohnraum, für Industrie und Gewerbe. Dort ist das „prriiit“ der Feldlerche selten geworden – oder gleich ganz verschwunden.

Weltkulturerbe in spe

Die Forscher, die im „DaRe to Connect“-Projekt aktiv sind, haben daher als Conclusio ihrer Arbeit auch eine Bitte an die Bürger Europas und an deren Politiker: „Helft uns bei dem Versuch, das Grüne Band auf die Weltkulturerbe-Liste der UNESCO zu setzen und es dadurch zu schützen.“

Zeitzeuge: Auf ein nächtliches

Bier mit den Drüberen

Franz Kraus ist in der Stadt Hardegg an der Thaya aufgewachsen. Der Fluss war die Grenze zwischen Ost und West. Noch genau erinnert er sich an ein Abenteuer, das er in den 70er-Jahren als Gymnasiast erlebt hat:

Mit seinen Freunden Helmut, Gerhard, Toni und Paul fischte er oft Forellen in der Thaya. „Im Hinterkopf hatten wir die Warnungen der Hardegger, von denen viele 1945 aus Südmähren vertrieben worden waren.“

Und dann das: Drei Tage hintereinander fiel den fünf Buben dieselbe tschechoslowakische Grenzpatrouille auf: drei Soldaten mit Hund. „Sie grüßten Deutsch, wir Tschechisch.“ Am dritten Tag ließen die Drüberen über die Thaya wissen, dass sie nach Einbruch der Dunkelheit auf die Brücke kommen wollen.

„Je dunkler es wurde, umso mulmiger wurde uns. Schließlich plünderte einer von uns die Bierreserven seines Vaters und wir schlichen in der Dunkelheit zur Brücke. Sie hatte längst keine Bohlen mehr und war mit einem Zaun abgesperrt. Gerade als wir erkundeten, wo dieser am besten zu erklettern war, blitzte drüben eine Taschenlampe auf. Sie waren da! Sie zeigten uns, dass ihre Waffen entladen waren.“

Dann wurde reihum Bier getrunken. Nach gut 15 Minuten machte man sich für den nächsten Abend noch ein Treffen aus – und verabschiedete sich. „Das Treffen fand nie statt, die Soldaten sahen wir nie wieder. An die Standpauke der Eltern will ich gar nicht denken.“

Nur ältere Semester erinnern sich noch gut daran: Knapp vierzig Jahre lang war der europäische Kontinent in zwei feindliche politische Blöcke geteilt:

# auf der einen Seite die Länder des sogenannten „freien Westens“, der von den USA maßgeblich beeinflusst wurde und dem sich von Anfang an auch das neutrale Österreich zugehörig fühlte;

# auf der anderen Seite die von autoritären kommunistischen Parteien regierten Länder eines Militärbündnisses mit der Bezeichnung „Warschauer Pakt“, kurz auch „Ostblock“ genannt.

Diese Teilung in de facto zwei ideologische und ökonomische Welten wurde zu Beginn der 1950er-Jahre vollzogen. Gerade einmal fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs begann der „Kalte Krieg“. Die beiden großen Gegenspieler in jener Zeit waren die USA und die Sowjetunion.

Zwischen den beiden geopolitischen Blöcken verlief quer durch Europa eine 12.500 km lange Grenzlinie, die von den Staaten des Ostens (fast) hermetisch abgeriegelt wurde und analog zu Brandschutzmaßnahmen in Theatern „Eiserner Vorhang“ genannt wurde.

Insbesondere an der innerdeutschen Grenze, die zwischen der BRD und der DDR verlief, gab es mit Ausnahme der Grenzsoldaten vierzig Jahre lang so gut wie kein menschliches Leben. Auch der Grenzverlauf Österreichs mit Ungarn und der damaligen Tschechoslowakei wurde von den Bürgern hüben wie drüben gefürchtet.

Kommentare