Anruf aus der Arktis: "Viel zu warm und nicht normal"

„24 Stunden Tageslicht, typisches arktisches Sommerwetter: Es ist trüb und hat minus 0,1 Grad. Viel zu warm und nicht normal“, berichtet Thomas Wunderlich. Es knarrt und grummelt in der Leitung. Der Kapitän und seine Hundertschaft – 62 Wissenschafter, 39 Crewmitglieder – driften auf dem deutschen Forschungseisbrecher Polarstern über den Arktischen Ozean. Trotz instabiler Telefonverbindung hat Wunderlich den KURIER erreicht und erzählt vom längst nicht mehr ewigen Eis.

„Die Eis-Verhältnisse haben sich stark verändert. Früher war unser Forschungsgebiet nur schwer befahrbar. Normalerweise hält man sich aus der Region nördlich von Grönland besser fern, weil hier kaum ein Durchkommen ist. Heute ist das Eis sehr, sehr dünn“, sagt er.

Was er und der Expeditionsleiter sonst noch über eiskalte Forschung, berstende Schollen und Eisbären auf Besuch zu berichten haben, erfahren Sie in dieser Geschichte.

Ein halbes Jahr Polarnacht hat die Expedition des Alfred-Wegner-Instituts (AWI) bereits hinter sich gebracht – absolute Dunkelheit und Temperaturen von bis zu minus 40 Grad Celsius. Das Eis ist im arktischen Winter rasch angewachsen. Doch mittlerweile ist es dünn wie nie.

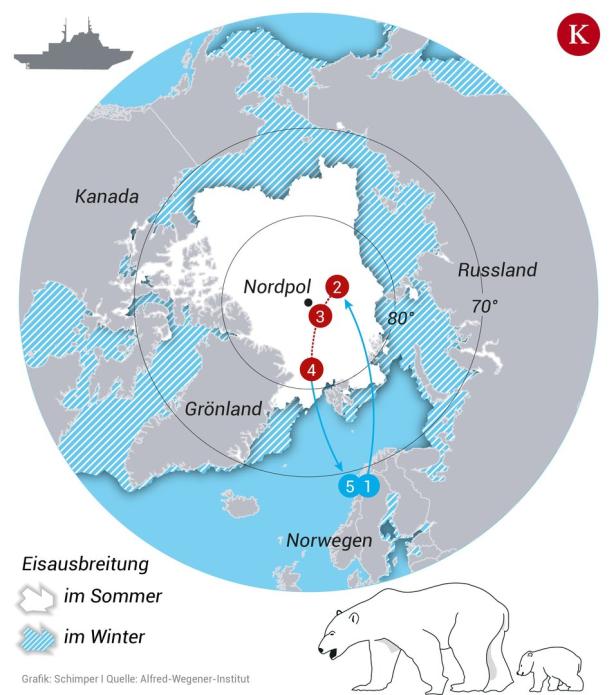

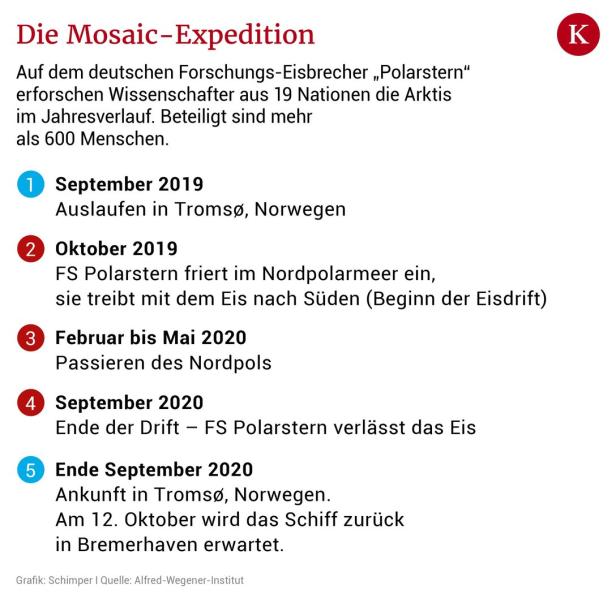

Das will die Mosaic-Expedition, die größte Arktis-Forschungsmission aller Zeiten dokumentieren: Deutsche, amerikanische, russische, finnische, schwedische, chinesische Wissenschafter aus 19 Ländern wollen verstehen, welche Rolle die Arktis beim Klimawandel spielt.

Expeditionsleiter Rex und Kapitän Wunderlich

Geleitet wird das Unterfangen vom Potsdamer Atmosphärenforscher Markus Rex und der sagte schon, als er aufbrach: „Die Arktis ist das Epizentrum der globalen Erwärmung. Leider wissen wir noch nicht, was das in Zukunft für uns bedeuten wird.“ So viel ist gewiss: „Was in der Arktis an Klimaveränderungen passiert, bleibt nicht in der Arktis. Die Arktis ist das Epizentrum der globalen Erwärmung. Und sie ist die Wetterküche für uns in Europa."

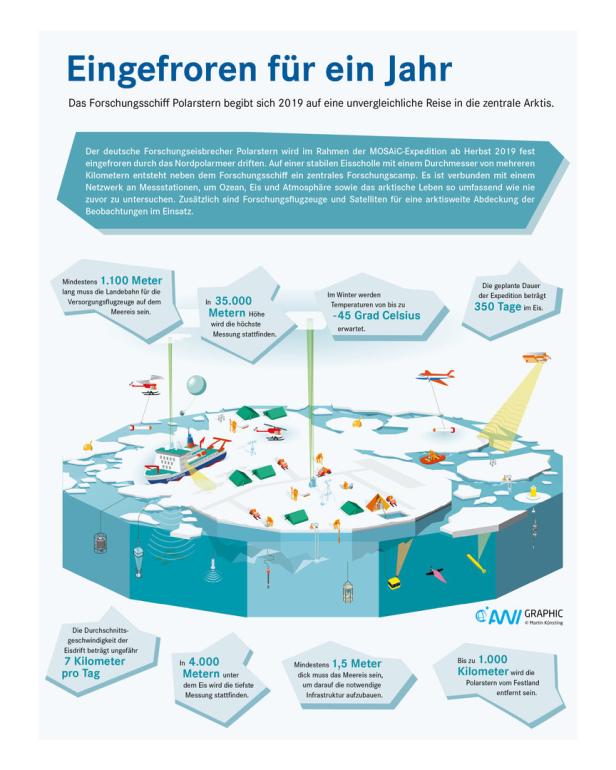

Um genau darüber mehr herauszufinden, haben die Forscher im vergangenen Herbst eine Scholle gewählt, an der der Kapitän die Polarstern parkte – und der Natur ihren Lauf ließ. Das Schiff fror ein und driftete mit dem Eis durchs Nordpolarmeer. Innerhalb weniger Tage hatten die Wissenschafter eine kleine Forschungsstadt auf dem Eis errichtet: Sie bohrten Löcher, legten Wege an, bauten Zelte auf und verlegten Stromtrassen. In einem Umkreis von mehreren Hundert Metern um das Schiff ragten Messstationen in die Höhe.

Was dann folgte?

Eisdicke messen; Eislöcher sägen und Eiskerne ziehen; beobachten, wie genau das Meereis entsteht; was passiert, wenn die Eisschicht aufreißt und das vergleichsweise warme Ozeanwasser mit extrem kalter Luft in Verbindung kommt; live zuschauen, was die Polarnacht mit dem Ökosystem frei von Lichtverschmutzung macht, bevor im Frühjahr explosionsartig neues Leben unter dem Eis entsteht. „Weil wir auf die großen Zusammenhänge schauen, werden wir mit dieser Expedition Antworten auf eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit finden – warum die Arktis ein Treiber der Klimaerwärmung ist“, glaubt Rex.

Auch Spaß muss sein: Fußball im Eis

Nach 300 Tagen und 1.700 Kilometern dann das Ende: Die „Mosaic“-Scholle schmolz dahin und zerbrach mit einem lauten Knall in ihre Einzelteile – das Ende ihres natürlichen Lebenszyklus. Bis zum letzten Moment haben die Forscher im Camp auf der Scholle geforscht, bevor sie es geordnet innerhalb eines Tages an Bord holten. Damit konnte wie geplant auch die allerletzte Phase des Lebens der Mosaic-Scholle dokumentiert werden. „Die Wissenschafter wollten die Geburt, das Wachsen und Sterben einer Scholle verstehend begleitet“, sagt Kapitän Wunderlich, der gerne auch mal selbst durchs Mikroskop schaut und sich freut, bei der bahnbrechenden Forschung an der Quelle zu sein.

Jetzt gilt es nur noch, das letzte Puzzle-Stück im Jahreszyklus des arktischen Meereises zu untersuchen: Das beginnende Gefrieren am Ende des Sommers. Dazu musste eine neue Scholle, Mosaic 2.0, her. Wunderlich: „Die Suche nach der neuen Scholle hat begonnen, als wir noch an der alten dran waren.“ Mit Satelliten-Eiskarten grenzten sie die Kandidaten ein. „Danach brachen wir in das anvisierte Gebiet auf und hielten einfach Ausschau – Erkundungsflüge inklusive.“

„Ideales Stück Eis“

Sie hatten Glück – die Scholle, die sie ins Auge gefasst hatten, entpuppte sich als „ideales Stück Eis“, kommentiert Rex. Mittlerweile ist das Forschungscamp bereits wieder aufgebaut und einen ersten Besuch auf der neuen Scholle gab es auch bereits: Eine Eisbär-Mutter mit ihrem Jungen inspizierte ein paar der wissenschaftlichen Instrumente, interessierte sich für die Flagge und zog wieder ab. Es war eine der nördlichsten Sichtungen überhaupt.

Eisbär in Sicht

Übrigens: Eine vergleichbare Expedition wird es wohl kein zweites Mal geben. „Wir sind wahrscheinlich die letzte Generation, die eine ganzjährig von Eis bedeckte Arktis erlebt“, sagt Rex. Am Nordpol, an dessen Bezwingung früher reihenweise Menschen gescheitert sind, entsteht gerade eine andere Welt und niemand weiß genau, was die rasante Erwärmung bewirken wird.

Kommentare