Wie der Staat mit Förderungen der Umwelt zusetzt

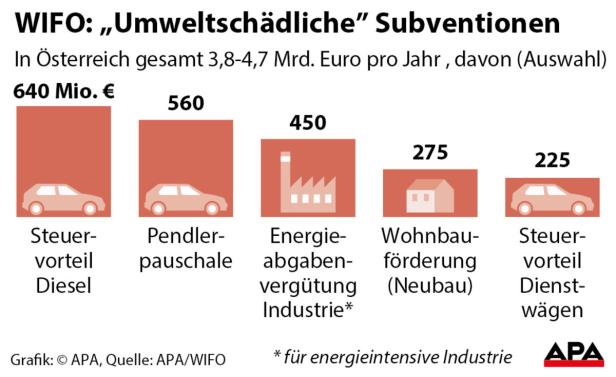

In Österreich sprudeln jährlich rund 3,8 bis 4,7 Milliarden Euro an direkten und indirekten Förderungen, die kontraproduktiv für die Umwelt sind. Davon entfällt rund die Hälfte auf den Verkehr, mehr als ein Drittel auf Energie und ein Zehntel auf das Wohnen, geht aus einer am Mittwoch präsentierten Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo hervor.

Als größten Brocken - der noch dazu national zu ändern wäre - nennen die Autorinnen die Diesel-Begünstigung von rund 640 Millionen Euro im Jahresschnitt, gefolgt vom Pendlerpauschale (inkl. Pendlereuro) von 560 Millionen Euro. Die Energieabgabenvergütung für die energieintensive Industrie betrug 2010-13 im Schnitt 450 Millionen Euro; einen weiteren höheren Betrag macht die Wohnbauförderung mit 275 Millionen Euro für Neubauten aus.

An international regulierten Summen nennt die Studie etwa das Herstellerprivileg für Produzenten von Energieerzeugnissen (535 Millionen Euro) und die Kerosin-Befreiung von der Mineralölsteuer (MÖSt) von 330 Millionen Euro.

Der Großteil der analysierten Förderungen besteht aus steuerlichen Begünstigungen, so das Wifo, denn wie in den meisten anderen europäischen Ländern spielen direkte Subventionen (Zuschüsse, Darlehen) hier kaum noch eine Rolle. Produktion und Konsum sei oft mit nicht-nachhaltigem Ressourcen- und Umweltverbrauch verbunden, Förderungen könnten hier lenken, so die Autorinnen Daniela Kletzan-Slamanig und Angela Köppl. Die Maßnahmen dienten aber häufig anderen - sozial- oder wirtschaftspolitischen - Zielen und brächten "nicht intendierte Nebeneffekte auf die Umwelt mit sich", wird kritisiert. Im Wohnbaubereich wird vor allem die Flächenversiegelung als Umweltbelastung angerechnet, sowie die Zersiedelung und das damit verbundene höhere Verkehrsaufkommen.

Private profitieren zu 40 Prozent

Nach Begünstigtengruppen kommen der Studie zufolge etwa 40 Prozent der Subventionen den privaten Haushalten zugute - v. a. verkehrsbezogene Maßnahmen wie Pendlerförderung, pauschale Dienstwagenbesteuerung, aber auch das gesamte Volumen im Bereich Wohnen. Zwar fällt dieser Sektor weitgehend in die Kompetenz der Bundesländer, wurde aber wegen seiner Wechselwirkungen auf Energienutzung und Verkehr mit einbezogen.

Etwa 60 Prozent der Subventionen kommen den Unternehmen zugute - nämlich zur Gänze die Förderungen für Energieerzeugung und -nutzung.

Eine Reform der "umweltschädlichen Subventionen" sei "geboten": erstens zugunsten von Umwelteffekten - aber auch im Hinblick auf die geforderte Budgetkonsolidierung. Aus rechtlichen Gründen können diese Förderungen zum Teil nicht im nationalen Alleingang oder vollständig abgebaut werden, etwa weil sie auf EU-Regelungen oder völkerrechtlichen Verträgen basieren. National änderbar seien nur knapp zwei Drittel des Volumens.

Kommentare