Detox-Kampagne kommt bei Adidas und Nike nicht aus Startlöchern

Am Laufsteg heißt es bekanntlich, eine gute Figur zu machen. Die Umweltschützer von Greenpeace schicken seit zwei Jahren die großen Player in der Modebranche auf den "Detox-Catwalk" (zu deutsch: Entgiftungs-Laufsteg, hier geht's zur Greenpeace-Kampagne). Nun wurde eine Zwischenbilanz gezogen - und die Giganten Adidas und Nike bekommen ihr Fett weg.

"Detox" - entgiften

In der internationalen Kampagne Detox fordert Greenpeace die Mode-Hersteller auf, riskante Chemikalien durch umweltfreundliche Substanzen zu ersetzen. Greenpeace-Untersuchungen belegten 2011, dass in der Textilproduktion verwendete gefährliche Chemikalien im Herstellungsland durch Fabrikabwässer und im Absatzland durch die Haushaltswäsche freigesetzt werden können.

Kritik...

Zwar hätten sich die beiden Sportartikel- und Textilgiganten im Rahmen der Kampagne zum Gift-Ausstieg bis 2020 verpflichtet, ließen nun aber "Taten vermissen". "Gerade Adidas macht weiter wie bisher", erklärte Greenpeace-Chemieexperte Manfred Santen. Die Firma aus Herzogenaurach und ihr US-Konkurrent Nike seien zum Start vor zwei Jahren noch Vorreiter gewesen, versteckten sich jetzt aber hinter "leeren Papierversprechen".

... und Reaktion aus Herzogenaurach

"Wir arbeiten seit Jahren erfolgreich an der Reduzierung und schrittweisen Eliminierung gefährlicher Chemikalien in unserer Beschaffungskette." Unter anderem sei Adidas die einzige Marke weltweit, die sich formell verpflichtet habe, auf zwölf spezifische gefährliche Chemikalien zu verzichten. Alle relevanten Standards zum Umgang mit Chemikalien in der eigenen Lieferkette seien öffentlich und erfüllten strengste Vorgaben. Die Einhaltung werde auch von unabhängigen Experten überwacht.

Lichtblicke

Besser macht es nach Angaben der Umweltschützer etwa das Unternehmen Benetton. Es setze auf modernste Technologie zur Verbannung schädlicher Chemikalien und stehe für vorbildliche Transparenz bei seinen Zulieferern in China und südlichen Ländern. Lob erhielten auch Modemarken wie H&M, Mango und Zara.

Fakten

Nach Angaben von Greenpeace haben sich 17 Unternehmen generell zur Entgiftung ihrer Textilproduktion bis 2020 verpflichtet. Die Organisation verfolgt deren weiteres Verhalten im Rahmen ihrer Kampagne und veröffentlicht Statusberichte als sogenannten Detox-Catwalk im Internet. In die Beurteilung fließt dabei etwa ein, ob Firmen genaue Daten über den Schadstoffanfall in ihren Fabriken veröffentlichen und welche Gegenmaßnahmen sie planen. Bei der Textilproduktion in Ländern wie China, Pakistan und Mexiko werden nach Greenpeace-Angaben oft Gewässer verseucht, was Menschen und Umwelt gefährdet.

Die Frage sei nicht ob, sondern wann wieder eine Fabrik in Bangladesch einstürzt oder in Flammen aufgeht. Das sagen Mitarbeiterinnen von Clean Clothes nach einem Lokalaugenschein in der 15-Millionen-Einwohner-Hauptstadt Dhaka.

Außer am Papier scheint noch nicht viel passiert zu sein. Nachdem vor einem Jahr mehr als 1100 Näherinnen bei einem Fabriksbrand ums Leben kamen, haben sich hundert Unternehmen verpflichtet, für bessere Sicherheitsstandards bei ihren Zuliefererbetrieben zu sorgen. „Umgesetzt ist das Sicherheitsabkommen aber noch nicht. Und es beinhaltet nicht die noch immer ausstehenden Entschädigungszahlungen und eine Anhebung der Löhne“, sagt Südwind-Mitarbeiterin Ines Zanella.

Rund vier Millionen Menschen in Bangladesch arbeiten in der Textilindustrie. Der staatliche Mindestlohn liegt bei monatlich 30 Euro. Arbeitnehmervertreter fordern eine Anhebung auf 76 Euro, um ein existenzsicherndes Lohnniveau zu gewährleisten. Ein Kilo Reis kostet in Bangladesch rund 50 Cent, ein Kilo Tomaten 90 Cent, ein Kilo Rindfleisch etwa drei Euro. Die Arbeiter sind nicht krankenversichert, ein Arztbesuch kostet 60 bis 100 Euro. Die Arbeitgeber stellten am Montag eine Anhebung der Löhne um 50 bis 80 Prozent in Aussicht. Dafür sollen auch die Modeketten zur Kasse gebeten werden.

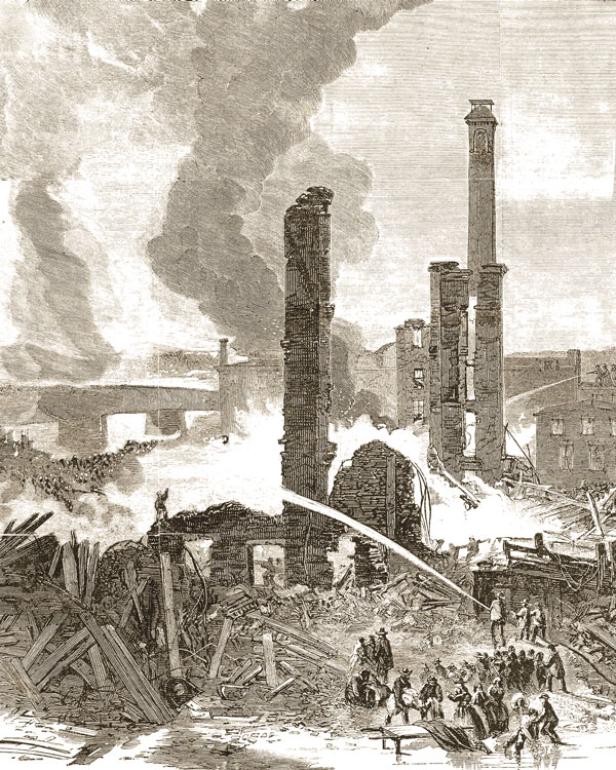

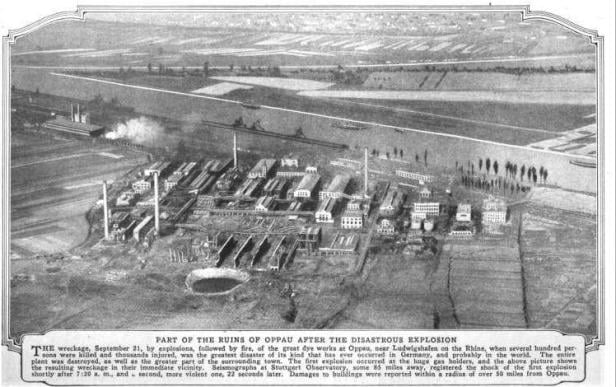

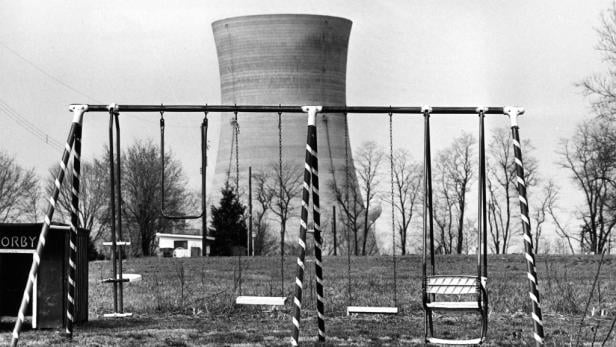

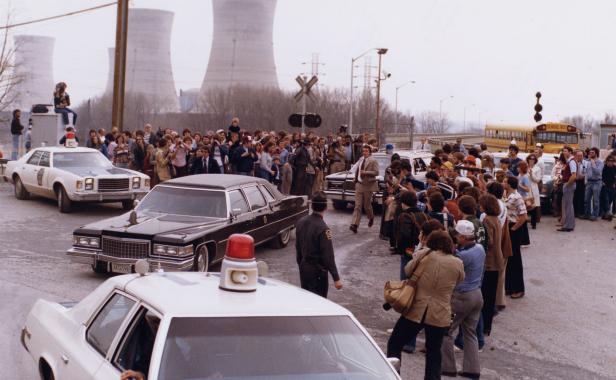

Bilder: Die größten Industriedesaster

Bangladesch, eines der ärmsten Länder der Welt, lockt mit Billiglöhnen internationale Textilketten an und ist so zum zweitgrößten Textilproduzenten der Welt aufgestiegen. Jährlich werden Kleider mit einem Exportwert von mehr als 14 Milliarden Euro verschifft. „2012 hat die EU Waren im Wert von 9,2 Milliarden Euro aus Bangladesch importiert, 76 Prozent davon entfielen auf Textilien. Damit ging mehr als die Hälfte der Texilproduktion des Landes in die EU“, rechnet Zanella vor. Allein H&M importierte 2012 Waren im Wert von 1,1 Milliarden Euro „made in Bangladesh“. Europäische Konzerne profitieren nicht nur von den niedrigen Löhnen, sondern auch von einem Handelsabkommen, das die Einfuhr von Waren aus Bangladesch in die EU von Zöllen befreit.

Zeitdruck

In Bangladesch ist die Textilindustrie eng mit der Politik verzahnt. Jeder zehnte Parlamentsmitarbeiter ist in der Textilindustrie tätig. 3500 Fabriken exportieren ins Ausland. Gearbeitet wird unter hohem Zeitdruck. Von der Auftragserteilung bis zur Auslieferung vergehen im Schnitt 35 bis 50 Tage. Überstunden sind damit für Näherinnen Alltag.

Kommentare