"Nein. Ein Manifest" gegen die "Tyrannei des Ja"

Der mittelalterliche Philosoph Wilhelm von Ockham forderte von den Wissenschaften gezielte Sparsamkeit: Alles Überflüssige müsse dem theoretischen Rasiermesser zum Opfer fallen, die einfachste Theorie ist stets vorzuziehen. Jahrhunderte später plädierte Friedrich Nietzsche dafür, dass man nie zu viele Erinnerungen behalten sollte, damit der Erinnerungsballast das Leben in der Gegenwart nicht unnötige erschwere.

Wer könnte diese Kunst der Reduktion nicht besser umsetzen als der altbewährte Tintenkiller: Falsches und Überflüssiges wird durch ihn erst korrekt und lesbar. Diesen Anspruch hat sich auch der US-amerikanische Germanist und Philosoph Eric Jarosinski verschrieben. Sein Tintenkiller trägt den Namen Twitter.

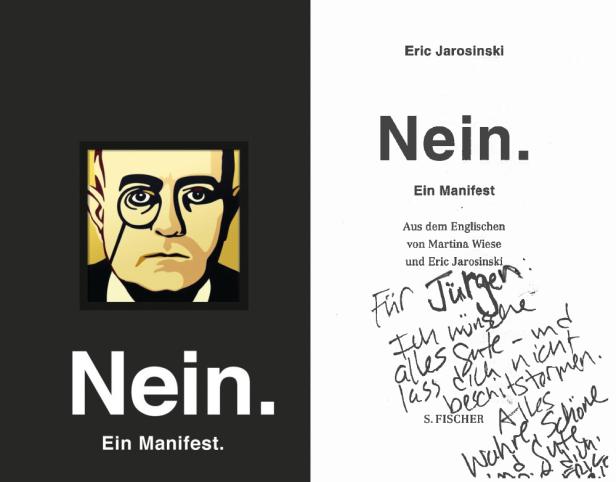

Nein. Ein Manifest

Mit dem Avatar eines Monokel tragenden Theodor W. Adorno twittert Jarosinski seit 2012 unter @NeinQuarterly - eine fiktive Vierteljahreszeitschrift - über Philosophie, Sprache, Literatur und Politik. 120.000 Menschen folgen seinen 140 Zeichen langen Minitexten, wie

Vergangene Woche war der 44-Jährige in Wien, um sein Buch "Nein. Ein Manifest" vorzustellen. Mit vier kurzen Botschaften pro Seite will der Mann mit blondem Wuschelhaar und schwarzer Hornbrille seine Leser verzücken. Zu #PfadDerWeisheit schreibt er:

1. Lange Rede.

2. Kurzer Sinn.

3. Kurze Rede.

4. Langer Sinn.

Es gehe darin sehr viel um "Widerspruch, um das Negieren, das Verneinen", beschreibt Jarosinski sein mit Aphorismen versehenes Werk. Es sei aber auch schon kritisiert worden. So sei es ein "VerkaufSHIT". Damit könne er nichts anfangen - das Publikum in Wien lacht.

Zu kurz - zu lang

Jarosinski bezeichnet sich selbst als "gescheiterten Intellektuellen". Sechs Jahre lang war er Assistenzprofessor für Philosophie und Germanistik an der University of Pennsylvania. Sein zweites akademisches Buch sollte ihm zum nächsten Karriereschritt verhelfen. Doch er zweifelte am wissenschaftlichen Duktus, den Redundanzen und verschachtelten Sätzen. In dieser Zeit hat er Twitter entdeckt, "ein Glücksfall und eine Verdammung zugleich", wie er im fast akzentfreien Deutsch erklärt. Seine Texte sind kürzer geworden, das Publikum größer. Bei den Dichtern und Philosophen, mit denen er sich während seiner Zeit als Assistenzprofessor beschäftigt hat, sei er aber geblieben.

Die rigide Zeichenbeschränkung von Twitter faszinierte den Germanisten von Anfang an. Die Herausforderung sei, Sätze so zu verpacken, dass sie von allen verstanden werden, die Essenz dabei aber nicht verloren geht, sagt Jarosinski, der in "Nein. Ein Manifest" auch passend ein pointiertes Glossar mitliefert: "Tweet - Text der immer zu kurz ist. Und zu lang." Oder: "NSA - Amerikanischer Geheimdienst, der die Welt vor Privatheit schützt."

Es waren berühmte Aphoristiker, wie Karl Kraus und Walter Benjamin, die ihm zu diesem Stilmittel der kurzen, einprägsamen Sätze inspiriert haben. "Ich operiere mit der Verneinung, mit dem Ungesagten und Anti-Thesen", erklärt er dem Publikum im Anschluss seiner Buchpräsentation. "Karl Kraus hätte Twitter geliebt: 'Wo nehm ich nur all die Zeit her, so viel nicht zu lesen?'." Eine junger Herr in der ersten Reihe kann seine Freude nicht zurückhalten und kniet sich beinahe vor Jarosinski nieder. Ein Fan, wie er dann zugibt.

Nichts alla Nietzsche

In seiner "harte Phase" habe er zwölf Stunden täglich mit Twitter verbracht, sagt der US-Amerikaner. Zuerst twitterte er sieben Stunden lang, ging dann zu Bett, um nochmals fünf Stunden zu twittern. Er ist bereits kürzer getreten. Heute sind es nur noch drei Stunden täglich. Von seinen 118.000 Twitter-Abonnenten kann er aber nicht leben. Das 130-seitige Büchlein sei der Versuch, das Medium auf die Bühne zu bringen.

Ganz unvertraut ist dem Twitter-Phänomen Papier nicht. Ohnehin habe er durch Twitter wieder zum Lesen gefunden, "dicke Wälzer", sagt er. "Wenn ich lese, komme ich weg von Twitter. Meine Ideen stammen ja auch aus den Wälzern." Und diese setzt er seit einiger Zeit in der Vier-Zeilen-Kolumne "Ideologie des Alltags" für die deutsche Zeit um.

In "Nein. Ein Manifest" plädiere Jarosinski, Neues zu wagen, etwas zu riskieren, um der "Tyrannei des Ja" nicht willenlos zu erliegen. Ein Buch gegen den "Pflicht-Optimismus" und die "Dauer-Selbstoptimierung" der modernen Existenz. Früher war es eben Nietzsche, der die Abwesenheit von Sinn und Ziel postulierte. Heute ist es @NeinQuarterly, der auf humorvolle Weise den Zeitgeist nihilisiert und verneint.

"Es gibt kein richtiges Leben im falschen", zitiert Eric Jarosinski seinen Twitter-Alter Ego Theodor W. Adorno.

Angst

Furcht vor dem Unbekannten. (Depression: Furcht vor dem Bekannten.)

Hegel

Deutsches Haaregel. Für Glatzköpfige.

Nationalismus

Die fehlbare Vorstellung von einer unfehlbaren Nation.

Onlinedating

Letzte große Hoffnung, Menschen wie Sie zu finden, die Menschen wie Sie nicht mögen.

Selfie

Ein Porträt von einem, den man früher kannte. Gemacht von einem, den man früher respektierte.

Sonntag

Tag, der geheiligt wird, um Spirituöses auszuschlafen.

Kommentare