Internet, Identitäten und Lipizzaner

"Jetzt stehen", argumentiert Cohen, "hinter jedem E-Mail-, Google-, Facebook-Account oder Endgerät wie Smartphone oder Tablet bestimmte Persönlichkeitsteile eines Individuums". Herr

Cohen ist der Ansicht, dass es rund um den Erdball mehr "digitale Identitäten" gibt als Menschen den Globus bevölkern.

Basis dafür ist der Fluß der Inhalte, der nirgendwo mehr Halt macht, ständig in Bewegung ist und alle Endgeräte erreicht. Aus all diesem Fluß und Überfluß fischen sich Internet-Nutzer über die ihnen zu Verfügung stehenden Plattformen ihre Inhalte. Und das Anlegen dieser Zugänge sei, so Cohen, entscheidend für die Identitäten-Vervielfachung eines Menschen.

Dazu sei wiederum Internet-Kompetenz notwendig, gibt er dem Auditorium unmissverständlich zu verstehen. Und genau aus diesem Grund lud

Hannes Ametsreiter in die Spanische Hofreitschule, umringt von Lipizzanern, die einen unruhigen aber inspirierenden Abend in ihren Boxen über sich ergehen lassen mussten und mit einer Extra-Portion Heu zufrieden gestellt wurden.

Ametsreiter, CEO der Telekom Austria Group, sieht in der Internet-Kompetenz einen Schlüssel-Tugend innerhalb der Medien-Kompetenz von Menschen. Diese setzt wiederum Bildung voraus, die wiederum vom Konzern mit der Initiative "A1 Internet für alle" gewährleistet werden soll.

Denn, merkt Cohen dazu an, Kinder entwickeln früher Medien- und Internet-Kompetenz als das sie von ihren Eltern über Sexualität aufgeklärt werden.

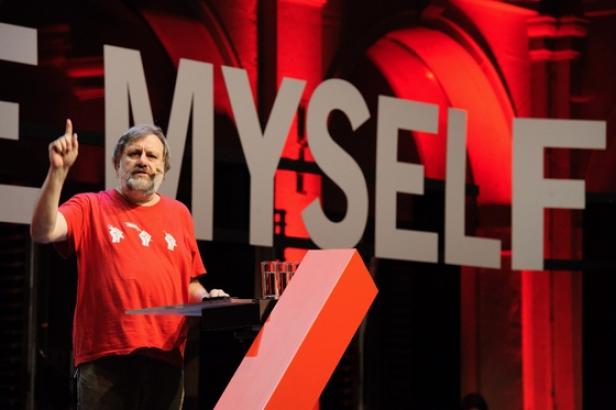

Der Philosoph und Psychologe Slavoj Zizek hält die Zeit für gekommen "virtuelle Identitäten umzudenken". Diese erscheinen wie "Vampire. Sie treten in der Realität auf, sind aber in Spiegeln nicht zu erkennen". Spiegel sind für

Zizek die Metapher für Reflexion allgemein und Selbstreflexion im speziellen.

Er stellt eine gravierende Veränderung unserer kollektiven Identität durch das Internet fest. "Durch die Digitalisierung definieren wir ganz neu was alles öffentlich ist. Einstmals Privates wird in Social Networks und Foren öffentlich und zur Öffentlichkeit gemacht. Das Private erobert alle öffentlichen Räume. Privatheit verschwindet. Und mit dieser verschwindet alles das was in Zivilgesellschaften einstens als Öffentlichkeit galt und definiert war." Dazu kommt argumentiert Zizek, dass Menschen in der digitalen Privatheit Eigenheiten und Persönlichkeitsmerkmal ausleben, die sie früher nie ausleben konnten. Diese Schranken- und Konventionslosigkeit beseitigt alle Grenzen, die zum Zusammenhalt und zum realen, sozialen Leben von Gemeinschaften und der Zivilgesellschaft einfach notwendig sind, mahnt Zizek an.

Eli Pariser, Autor und Board-Präsident von MoveOn.org, zerbricht sich weniger als Zizek den Kopf um das Sein und Werden der Privatheit im Internet-Zeitalter. Ihn beschäftigt das was auch die Kommunikations- und Medien-Industrie in Atem hält: die Aufmerksamkeit in der Ära der Digitalisierung.

Diesem "Öl der Informationsindustrie" droht auf gewisse Weise Zensur und eine Gesichtsfeld-Einengung. Pariser legte in der Spanische Hofreitschule jene Argumente dar, die sein Buch The Filter Bubble dominieren. Und zwar destillieren Suchmaschinen - der Blickwechsel zwischen Cohen und Pariser war während dessen Rede nicht auszumachen - aus den Suchanfragen und den damit verbundenen Algorithmen Suchergebnisse, die sich sukzessive dem semantischen Nachfrage-Kosmos des individuellen Client oder Rechners und den ihn nutzenden Menschen anpassen. Pariser: "Google übernimmt so Stück für Stück die digitale Realitätswahrnehmung von Menschen." Er nennt diese Realitäten "Bubbles". Und diese "Bubbles" produziert nicht nur Google. Sondern auch Facebook und Apple sind aufgrund ihrer Macht und ihrer proprietären Zugangskontrolle zu Inhalten wenn man so will Zensoren, macht Pariser aufmerksam.

Das hat Effekte auf die Identität und die Identitäten von Menschen. Das hat klarerweise auch konkrete Auswirkungen auf klassische Medien, auf die Politik, etc.

Pariser mahnt bei Google, Facebook, Amazon, Apple, etc. ein, sich dieser Verantwortung bewußt zu sein und transparent zu machen, nach welchen Kriterien sie Informationen vorfiltern und verbreiten.

Gegen derartige Gatekeeper ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Deren Übermacht können nur mündige, medienkompetente Menschen und Internet-Nutzer etwas ausrichten.

Womit wir wieder bei Ametsreiters "Internet für alle" angekommen wären und die Spanische Hofreitschule voller Gedanken verlassen können.

Kommentare