Äthiopien: Im Schatten des Booms

Erst kürzlich eröffnet, ist die Stockholm-Bar derzeit eine der heißesten Locations in Addis Abeba. Grelles Neonlicht draußen, coole Club-Musik drinnen. Chillen mit Cocktail ist angesagt unter den Gästen, von denen einige Weiße sind, aber auch viele Schwarze. Letztere verkörpern die wachsende Mittelschicht, die in den Ballungsräumen mittlerweile unübersehbar ist. Die Zahl der Privatautos in der äthiopischen Hauptstadt ist signifikant gestiegen, ein Handy hat sowieso (fast) jeder.

In Addis Abeba (wörtlich übersetzt „Neue Blume“) herrscht ein Bauboom wie bei uns zur Gründerzeit. Alte Viertel werden geschleift, auch der pulsierende „Merkato“, der größte Markt Ostafrikas mit seinen Baracken und engen Gassen, soll der Abrissbirne zum Opfer fallen. Neue Gebäude werden hochgezogen – Appartement-Blocks, Business-Center und Hotels entstehen. Jüngst erst wurde das hypermoderne Radisson blue in Betrieb genommen. Die Zementfabriken – wie so vieles fest in chinesischer Hand – kommen mit der Produktion kaum nach: Die Preise haben sich in den vergangenen zwei Jahren verdreifacht.

Einer der Groß-Investoren ist ein saudisch-äthiopischer Tycoon mit besten Beziehungen zur autoritären Regierung unter Meles Zenawi. Peking mischt ebenfalls kräftig mit und ist mit eigenem Personal schon derart präsent, dass die Kinder weißen Ausländern nicht mehr wie früher nur „Ferendschi“ nachrufen, sondern immer öfter „ China“.

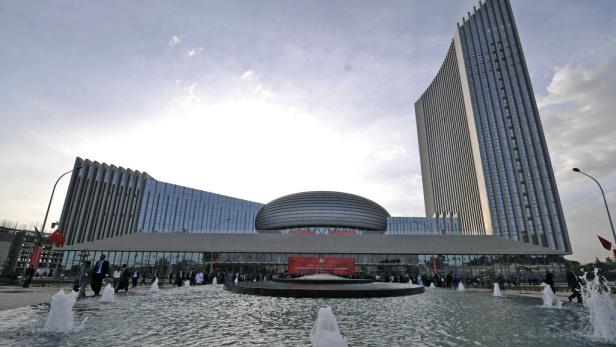

„Made from China“ ist auch das imposante Hauptquartier der Afrikanischen Union, das das Reich der Mitte dem Kontinent aufbetoniert hat (200 Millionen US-Dollar). Geschenkt, auf dass die Neue Blume erblühe. Tatsächlich konnten die Makroökonomen in jüngster Vergangenheit, je nach Quelle, jährliche Wirtschaftswachstumsraten von sieben bis elf Prozent in ihre Tabellen eintragen.

Wellblech-Verschlag

Schlaftrunken wälzt sich der vielleicht 13-jährige Bub frühmorgens aus seinem Wellblech-Verschlag. Alles ging gut. Er hatte ein „Dach“ über dem Kopf, niemand versuchte in den heruntergekommenen Laden, auf den er aufpassen sollte, einzubrechen, und dafür erhält er jetzt auch noch zwei Birr (umgerechnet rund zehn Eurocent). Ob er nächste Nacht wieder einen solchen Job haben oder es doch eine Nacht im Freien wird, weiß das Straßenkind noch nicht.

Von heute auf morgen – so müssen in Äthiopien die meisten der knapp 90 Millionen Einwohner leben, von denen 44 Prozent jünger als 15 Jahre sind. Mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von rund 400 US-Dollar jährlich zählt das Land zu den ärmsten der Welt. Darüber können auch die erfrischenden Oasen des Fortschritts nicht hinwegtäuschen. Rundum sprießt wenig, nur Elend.

Außerhalb der Städte ist die Lage fast noch prekärer. Mit Landwirtschaft, in der 84 Prozent der Äthiopier tätig sind, wird es immer schwieriger, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Denn durch die Bevölkerungsexplosion werden die Flächen immer kleiner (im Schnitt 1,5 Hektar), zusätzlich kämpfen die Bauern mit einem relativ neuen

Phänomen: dem Verlust an fruchtbarem Boden durch Erosion. Jetzt reicht das geerntete Teff (eine spezielle Getreideart, die gemahlen und zu Fladen verarbeitet wird) oft nur noch für neun Monate. Bis zur nächsten Ernte müssen sich die acht- oder mehrköpfigen Familien mit bloß einer Mahlzeit pro Tag begnügen. Nur Erdäpfel und Gemüse kommen in diesen drei Monaten auf den Tisch.

Autoritär

Trotz der Armut und der sozialen Brüche sitzt Premier Meles Zenawi, der seit mehr als zwei Jahrzehnten an der Macht ist, fest im Sattel. Wieder. Denn nach den Parlamentswahlen 2005, bei denen sämtliche Sitze der Hauptstadt Addis Abeba an die Opposition gegangen waren, wankte der autoritäre Staatslenker. Nach Unruhen mit mehr als 200 Toten zog er die Zügel noch straffer an und ließ seine Gegner reihenweise verhaften. Bald schon war die Opposition komplett zerschlagen, bei den Folge-Wahlen 2010 erreichte Zenawis Partei laut amtlichem Endergebnis 99,6 Prozent der Stimmen ...

Auch wenn hinter vorgehaltener Hand Unmut über die politische Lage formuliert wird, traut sich kaum noch jemand aus der Deckung. Überall werden Regime-Spitzel vermutet – zumal die Regierung aus Angst vor einem Überspringen des Arabischen Frühlings das Kontrollsystem nochmals intensiviert haben soll. Es wird gemunkelt, dass Handys und eMails überwacht werden – China soll dafür die Technologie bereitgestellt haben. Die junge Schickeria in der Stockholm-Bar lässt das kalt. Hier glühen die Mobil-Telefone, „Big Brother“ ist kein Thema, das Elend um die Ecke auch nicht.

-

Hauptartikel

-

Hintergrund

Kommentare