Michael Haneke: Gletscherschmelze der Gefühle

Amour“. Wie geht man mit dem Leiden eines Menschen um, den man liebt? Der sein Selbst, das man gekannt, mit dem man gelebt, das einen beglückt hat, verliert? Sich verändert, verfällt, verdämmert, bis ihm jede Faser so weh tut, dass er nicht länger leben will?

Ein Film wie Hammerschläge aufs Herz,

Michael Hanekes Geschichte des alten Ehepaares Georges und Anne, bis dass der Tod sie scheidet. Zu sehen ab 21. Oktober. Wuchtig und zart, mit zwei französischen Superstars als Hauptdarstellern, dem 82-jährigen Jean-Louis Trintignant und der 85-jährigen Emmanuelle Riva. „Ein Geschenk, die beiden“, sagt der Regiekünstler. Für Trintignant, der sich vom Filmgeschäft verabschiedet hatte, schrieb er das Buch, und verführte ihn zum Nocheinmal. Der wunderbare alte Herr ruft seither in die Welt hinaus, dass Haneke der „beste Regisseur ist, mit dem ich je gearbeitet habe“. Riva sagte gleich ja. Schön und bissl tröstlich, dass Haneke zeigt, wie attraktiv die Klavierlehrerin Anne vor ihren Schlaganfällen, vor dem erschreckenden Verfall ausgesehen hat. Er gibt ihr damit die Würde zurück. Und dem Thema die elementare Gültigkeit.

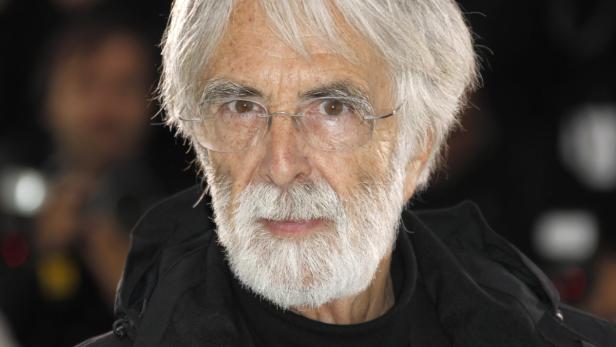

Weiß und schwarz. Michael Haneke. Sah nie so gut wie mit 70 aus. Oder nach der zweiten „

Goldenen Palme“ in Cannes. Haar und Bart weiß, physikalisch die Summe aller Farben, das Outfit schwarz, physikalisch durch die Abwesenheit sichtbaren Lichts keine Farbe. Die Augen, die im Film so scharf die Neurosen, Ängste, Verdrängungen und das schlechte Gewissen dieser Welt fokussieren, liegen hinter randlos spiegelndem Brillenglas. Die buschigen Augenbrauen sind dunkel mit weißen Fäden.

Er ist sehr schlank. Dabei: No sports. Na ja, Ski gefahren ist er viel, bis er sich den Meniskus gerissen hat. Aber nicht beim Skifahren, sondern beim Drehen, „wenn man in einer bestimmten Kameraposition in die Knie geht“. Und ja, er passt schon beim Essen auf: „Trennkost! Vor Cannes war ich so blad, dass ich nicht in den Smoking gepasst hab.“

Haneke ist eine elegante Erscheinung. Gestutzt, gestylt, gebügelt. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau. Susanne „Susi“ Haneke steht seit bald 30 Jahren hinter ihm. Bei öffentlichen Auftritten ähnlich kontrastiert: hochblond und schwarz, dazu schöner bunter Schmuck. Sie vermittelt den Eindruck, ihren Mann grenzenlos anzubeten, löwenmuttrig zu verteidigen, streng (auch vor sich selber) zu beschützen. Jedenfalls liest sie als Erste seine Drehbücher, und er hört darauf, wenn ihr eine Passage „fad“ ist. Sie sagt, er könne privat „sehr humorvoll“ sein. Beide haben Kinder, wenn auch kein gemeinsames.

30 Jahre. Wie das geht? „Wie bei jedem Ehepaar“, bleibt der Regisseur wortkeusch: „Ich bin auch privat kein großer Reder.“ Er findet’s leicht: „Wenn man den anderen so lang kennt, in Geschmacksfragen übereinstimmt, wie man wohnt, was man gern isst, dann redet man von den gleichen Dingen.“ Grinst: „Oft genug muss man sich ja doch erklären, weil Männer und Frauen bekanntlich verschieden gestrickt sind.“ Und natürlich haben sie einander versprochen, „den anderen nicht in ein Heim zu stecken, eher die Habseligkeiten zu verscherbeln“.

Die unbändige Wut, die ihn trieb, das Buch zu „Amour“, auf Deutsch „Liebe“, zu schreiben, empfand er jedoch im

Krankenhaus Wiener Neustadt, als die Tante, die ihn großgezogen hat, mit Darmkrebs dort lag. „Sie hat sich im Alter von 93 umgebracht. Allein gelebt, alles geschupft, picobello, bis sie Gelenksrheumatismus bekam, nicht in ein Heim wollte. Mit 89 hat sie’s zum ersten Mal versucht. Mit Tabletten. Ich kam rechtzeitig: Weißer Bodensatz im Glas. Klar.“ Er muss lächeln: „,Burschi, warum tust mir das an?“ hat sie g’sagt, als sie aufgewacht ist. Beim zweiten Mal war ich unterwegs, da ist es ihr gelungen.“ Er konnte sie verstehen. „Was ich mitbekommen hab in dem Spital, hat mich fertig gemacht.“ Zusatz: „Ich beschäftige mich ja mit Geschichten, die mich berühren.“

Haneke gibt sich nicht hochgestochen, weltflüchtig, vergrübelt. Dazu hat er viel zu viel zu tun. Exhibitionismus mag er nur ebenso wenig. Reitet damit sein Steckenpferd, dem Publikum „keine Ausflüchte in der Biografie des Autors zu ermöglichen“. Wie er zu seinen Filmen die Gebrauchsanweisung für den Zuschauer vermeidet. Nur Fragen stellt, zum Zustand der heutigen Gesellschaft, brennende, berührende, irritierende – bis an die Grenzen des Erträglichen –, die sich jeder selbst beantworten soll. Die – Freud schau obi – wientypische Fahndung nach dem „dunklen Eck“ im Menschen Haneke, nach dem bodenlos Abgründigen, muss man in Ermangelung greifbarer Spuren abbrechen. Nein, sagt er, seine Energie schöpfe er nicht aus der Lust am Schrecklichen. Die Kindheit war glücklich behütet auf einem Landgut mit Großmutter, Tante, Onkel. Die Mutter war die Burgschauspielerin Beatrix von Degenfeld, seinen Vater, den deutschen Regisseur Fritz Haneke, lernte er erst nach dessen Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft kennen: Wie in einer Filmszene, mitten auf einer Brücke zwischen Deutschland und Österreich. Dabei blieb es mehr oder minder. Die Großmutter nahm ihn ins Kino mit. Er glaubt, sich daran zu erinnern, als Sechsjähriger den Hamlet-Film mit

Laurence Olivier gesehen zu haben. Doch die Düsternis der Musik und der Bilder hätten ihn so verängstigt, dass er das Kino gleich wieder verlassen musste. Die Schmonzette „Erzherzog Johanns große Liebe“ hätte den 14-Jährigen hingegen so gerührt, dass er heulen musste. Selbst, als er die Story dem Nachbarsbuben nacherzählte. Peinlich, aber wahr.

Der Mann, der für seine Genauigkeit berühmt ist, hat nicht nur weltweit enormen Erfolg, mengenweise Preise und Orden abgeräumt, mehrere Bücher über sein Schaffen inspiriert, zahllose Fernseh- und Print-Interviews bestritten, er ist auch angenehm. Heiter. Konstatiert nach jedem Preis nur: „Schön, das verbessert die Produktionsbedingungen des nächsten Films.“ Wie lang, wie schwer, wie einsam er beim Schreiben seiner Bücher ringt, bleibt vage: „Schreiben ist das Schrecklichste“, sagt er genauso wie „Schreiben ist das Spannendste“. Am Set entscheidet er, in sich gebündelt.

Was Haneke will, das sagt er dann auch. Klar, aber freundlich. Weiß, dass man mit Kritik nicht zu Höchstleistungen motiviert, große Schauspieler, wie es

Annie Girardot, Susanne Lothar, Ulrich Mühe waren, schon gar nicht. Er lobt sie und liebt sie. Isabelle Huppert, seine grandiose „Klavierspielerin“, irrte durch „Wolfszeit“, rührt in „Amour“ als Tochter des alten Ehepaares auf. „Der Regisseur war immer gut gelaunt“, sagte der kleine Gustl (Thibault Sérié) aus der deutschen Kindergeschichte „Das weiße Band“ nach dem Dreh. Die bezwingende Szene, in der Gustl seine Schwester Eva fragt: „Was ist tot?“, ist mittlerweile Kult auf

YouTube.

Motivationskünstler Haneke. Der so leichthändig mit Kindern umgeht wie mit Schauspielerinnen. Behauptet, weil er unter Frauen aufgewachsen ist. Bescheidenheitskünstler Haneke. Der panische Ängste zugibt und Schlaflosigkeiten während der Drehs. „Wenn die

Kamera läuft, radelt das Hirn mit. Die Maschine kommt nicht mehr zum Stillstand, bewegt sich manisch. Sehr unangenehm.“

Seinszustand, immer wieder gesucht. Seit er vor 23 Jahren mit dem Kinofilm „Der siebente Kontinent“ zum ersten Mal laut von sich reden machte. Okay, eine grässliche Geschichte für empfindsame Seelen: Eine kleine Familie, Vater, Mutter, Kind, bringt sich wohlgeplant um. Und das ist nur der erste Teil einer Trilogie über die „Vergletscherung der Gefühle“. Nun kann man aufstampfen: „Verdammt noch mal, so vergletschert fühlt doch nicht jeder“, und sich schwören: „Nie wieder Haneke“, weil seine Filme Seele und Magen am Tag danach, oder eine ganze Woche lang in Aufruhr bringen. Dazu lacht er sogar und sagt: „Sie müssen ja nicht.“

Aber man muss. Alle sehen. Von „Funny Games“ (1997) über „Die Klavierspielerin“ (2001) nach dem Roman von Elfriede Jelinek, von „Caché“ (2005) bis zur Kindergeschichte „Das Weiße Band“ (2009). Dramen. Moralistisch, nihilistisch. Trostlos. Tragödisch. Doch diese Handwerkskunst, diese schmerzende Spannung, diese Genauigkeit bis ins letzte Detail! Da wird nirgends geschlampt, geblufft, geschwindelt. Wie er das macht? Dass er irgendwann Philosophie und Psychologie studiert hat, kann’s nicht begründen. In dem Gesprächsband „Nahaufnahme Michael Haneke“ beantwortet er Thomas Assheuer zahllose Fragen zu seinen künstlerischen, politischen, philosophischen Intentionen. Im Café Tirolerhof dreht’s der Regisseur (kluger Mann!) zu „Scheitern, scheitern, immer wieder scheitern ...“, zum Gert-Voss-Zitat im Porträt seines Freundes André Heller. „Das sag ich meinen Studenten auf der Filmhochschule immer: Ihr könnt ja scheitern – fragt sich nur, auf welchem Niveau.“

Ach ja, mit Heller (und beider Herzdamen) ist er zum 70. Geburtstag drei Tage nach Venedig gegondelt. Ferien? Fremdwort. Drei Monate Promotionstour für „Amour“ bis nach Kanada und Amerika. Der Wunsch, das Drehbuch für den nächsten Film bis Jahresende zur Förderung einzureichen: „Natürlich kein Film übers Internet, wie oft geschrieben wurde, doch das Internet wird eine Rolle darin spielen. Und er könnte sogar humoristisch werden.“

Hanekes Wunscherfüllung aber auch Scheitern, da er sich mit der Inszenierung von Mozarts Oper „Cosi fan tutte“ bei Gérard Mortier am Teatro Réal in Madrid für eine Weile in die Rolle des „Dienenden“ manövriert. Der „Selbstidentifizierungskoeffizient“ sei geringer als beim Film, doch der 18-jährige Michael wollte nach der Matura Pianist werden. Ist nicht undankbar, dass ihn der zweite Mann seiner Mutter, Komponist Alexander Steinbrecher, wegen mangelnden Genies davon abbrachte, umso höher sein Respekt vor Mozart: „Da musst jede Phrase durchgehen, um Spiel und Musik zu synchronisieren. Eine Höllenarbeit.“ Hanekes „Don Giovanni“ – als rücksichtsloser junger Topmanager – an Mortiers vorherigem Posten in Paris geriet 2006 zum wild betrampelten Triumph.

Kommentare