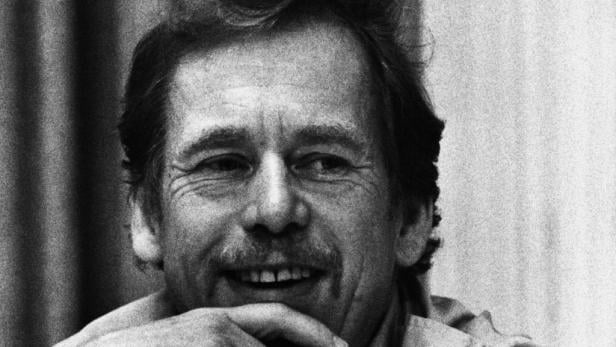

Tschechischer Ex-Präsident Havel gestorben

Er war ein Dichter, der dem Widerstand gegen das kommunistische Regime in Prag seine Stimme verlieh. Er war der Beweis, dass man ohne Kompromisse und ohne Gewalt die Welt verändern kann. Er hatte die Kraft, die großen Ängste, die 1989 den Umbruch in Osteuropa begleiteten, durch Offenheit und Dialogfähigkeit zu beruhigen.

Sonntagfrüh ist Vaclav Havel, erster Präsident der postkommunistischen Tschechoslowakei und später der erste Präsident Tschechiens, auf seinem Gut bei Hradecek in Ostböhmen im Schlaf gestorben. Der 75-Jährige hatte schon lange unter Atemwegs- und Herzproblemen gelitten.

Es war 1986, als Havels Freunde dem damaligen Regimefeind Nummer eins mit einem Foto und einer Anzeige – ausgerechnet im KP-Organ Rude Pravo – zum 50. Geburtstag gratulierten. Sie rechneten damit, dass die KP-Redakteure den weltweit bekannten Dramatiker und Dissidenten Vaclav Havel nicht erkennen würden – und sie behielten recht. Wie die Zeitungsmacher kannte den Kämpfer für Demokratie und Menschenrechte im ganzen Ostblock lange Zeit so gut wie niemand. Seine Theaterstücke waren verboten, seine Schriften konnten nur im Ausland – meist über Österreich – oder im Untergrund gedruckt werden.

In seiner Heimat wurde der Träger des „ Österreichischen Staatspreises für Europäische Literatur“ erst in der Samtenen Revolution im November 1989 bekannt. Im abgewetzten Anorak und immer eine Zigarette in der Hand, leitete er die täglichen Demonstrationen auf dem Prager Wenzelsplatz mit bis zu einer halben Million Menschen. Bereits am zweiten Tag der Revolution war er Vorsitzender des neuen Bürgerforums. Das Komitee, dem die „Charta 77“ und die slowakische „Öffentlichkeit gegen Gewalt“ angehörten, verhandelte unermüdlich mit den Kommunisten – bis zu deren Rücktritt.

Leitfigur

So wurde Havel zur Symbolfigur des gewaltlosen Widerstandes. Die Menschen forderten tagelang: „Havel auf die Burg.“ Am 29. Dezember 1989 leistete der ehemalige Hilfsarbeiter und Häftling den Präsidenteneid – im eilig angefertigten Anzug mit zu kurzen Hosenbeinen.

Unkonventionell wie sein Einstieg in die Politik war auch sein Leben. Havel wurde am 5. 10. 1936 in Prag geboren. Wegen seiner „bourgeoisen“ Herkunft (der Vater war Bauunternehmer) durfte er nach dem kommunistischen Putsch 1948 nicht einmal das Gymnasium beenden. Auch seine Aufnahme an die Akademie der Musischen Künste wurde abgelehnt. Havel arbeitete als Laborant, holte die Matura in Abendkursen nach. Er begann Gedichte zu schreiben.

Den Traumberuf des Theatermachers vor Augen, schob der schmächtige Schnauzbartträger als Bühnenarbeiter die Kulissen in einem Prager Kellertheater. Daneben schrieb er erste Theaterstücke, studierte Dramaturgie. Im Prager Frühling 1968 engagierte sich Havel im Schriftstellerverband, der Dubčeks Reformpläne unterstützte. Nach dem Einmarsch der Russen wurde ihm jede künstlerische Tätigkeit verboten. Havel zog aufs Land, schlug sich als Hilfsarbeiter in einer Brauerei durch.

Als der im Westen immer populärere Autor sich an der Gründung der Bürgerrechtsbewegung „Charta 77“ beteiligte, wurde er immer wieder festgenommen. Bis zur Wende 1989 traute sich Havel ohne Zahnbürste und Zahnpasta nie auf die Straße, weil er ständig in Gefahr war, die Nacht im Gefängnis verbringen zu müssen. Die Anklage lautete jedes Mal: „Zersetzung der Republik“. Trotz Schikanen hielt seine Frau Olga immer zu ihm. Im Buch „Briefe an Olga“ bekannte er: „Sie hatte es mit mir nie leicht.“ Und: „Sie ist meine beste Kameradin.“

Staatsgäste im Wirtshaus

Havel blieb seinem Stil treu: Als er später im Präsidentenpalast den Pullover-Tag einführte und Tretroller für die langen Gänge anforderte, wunderten sich viele. „Mir hat ja niemand beigebracht, wie man präsidiert“, rechtfertigte Havel seine unorthodoxe Art. Mit seinen Beratern, Freunden aus der Dissidentenzeit, brach er immer wieder unangemeldet zu Inspektionsreisen durchs Land auf. Staatsgäste wie US-Präsident Clinton und Bundespräsident Klestil verführte er gerne zu Abstechern ins Wirtshaus.

Havel wurde rasch auch im eigenen Land zu der moralischen Autorität, die er im Ausland schon war. Dadurch schaffte er es, als Präsident Krisen zu entschärfen und unpopuläre Weichen zu stellen. Er war der erste Tscheche, der sich bei den Sudetendeutschen für deren Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg entschuldigte – er wurde dafür von vielen Landsleuten attackiert. Havel trommelte unermüdlich für die Öffnung Tschechiens in Richtung Europa und NATO.

Dass es ihm nicht gelungen war, die Spaltung der Tschechoslowakei zu verhindern, empfand Havel als Niederlage. Die Folgen des angestachelten Nationalismus bekam er am eigenen Leib zu spüren, als er in Pressburg mit einer Fahnenstange bedroht wurde. Aus Protest trat er als tschechoslowakischer Präsident zurück, ließ sich jedoch schnell zur Kandidatur für das neue Präsidentenamt Tschechiens überreden.

Zustimmung und Kritik

Obwohl seine Amtsführung breite Zustimmung fand, gab es auch immer wieder Kritik: Man warf ihm Parteilichkeit und Mangel an Wirtschaftspragmatismus vor. Die Strapazen seines bewegten Lebens griffen immer stärker seine Gesundheit an: Havel musste sich schweren Operationen unterziehen. Dabei wich seine zweite Frau Dagmar, die er 1997 nach Olgas Tod heiratete, nicht von seinem Krankenbett.

Auch nach dem Abgang vom Hradschin 2003 ließ der Alt-Präsident von sich hören, nahm zu wichtigen Ereignissen Stellung, redete den Bürgern ins Gewissen, gab indirekt Wahlempfehlungen ab. Nach fast 20 Jahren in der Politik feierte Havel sein Comeback als Dramatiker. Das Stück „Odchazeni“ (Der Abgang), im Mai 2008 uraufgeführt, handelt von den Gefühlen eines Staatsmannes, dessen Zeit abgelaufen ist.

-

Hauptartikel

-

Porträt

-

Bilder

-

Hintergrund

-

Kommentar

Kommentare