Der KURIER-Faktometer im Überblick

Der KURIER-Faktometer im Überblick

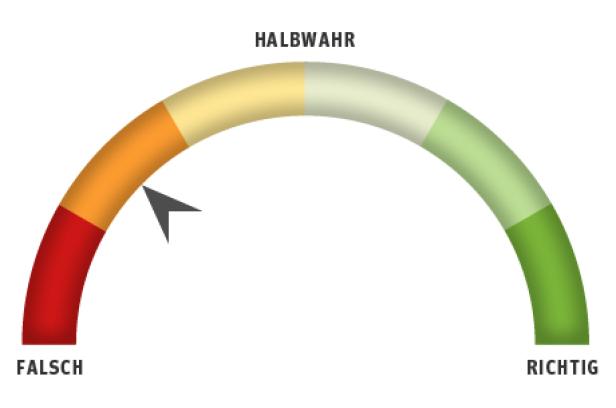

Frank Stronach (Team Stronach) am 19.9. 2013 zum umstrittenen Deal Schloss Reifnitz:

„Also das war das beste Geschäft, das die Gemeinde jemals gemacht hätte ...“

Frank Stronach ist durch den Kauf des Wörthersee-Juwels Schloss Reifnitz ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Der Verdacht: Die Gemeinde Maria Wörth soll es weit unter Wert verkauft haben. „Das war das beste Geschäft, das die Gemeinde jemals gemacht hat“, konterte Stronach in derTV-Konfrontation mit Eva Glawischnig.

Fakt ist: Eine Magna-Tochterfirma kaufte im Jahr 2005 die Liegenschaft samt baufälligem Schloss um rund 6,4 Millionen. Quadratmeterpreis: etwa 101 Euro. Für ein angrenzendes Grundstück zahlte Magna aber 970 Euro pro Quadratmeter. Die Gemeinde gab Stronach den Vorzug, weil er ein Hotel machen wollte. Daraus wurde nichts, heute gehört das Schloss Stronach und Ex-Magna-Manager Sigi Wolf.

Um die acht Millionen Euro wollen Stronach und Wolf in das Schloss investiert haben. Nun sagt Stronach, er wolle das Schloss verkaufen. Erhält er den Schätzwert von 30 Millionen, ist es zumindest für ihn ein Geschäft. Und die Gemeinde? Sie hätte von einem „Privaten“ den doppelten Kaufpreis erzielen können, heißt es im Gemeinderat. Und aus den Steuereinnahmen aus einem Hotel wurde ebenfalls nichts.

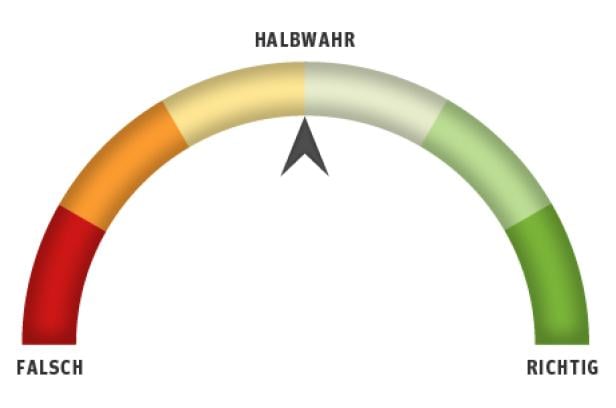

Heinz-Christian Strache, FPÖ-Obmann

Das [der Ausstieg aus dem ESM, Anm.] ist ein leichter Weg, wenn man per Volksabstimmung die Menschen entscheiden lässt.

Bei Österreichs Beteiligung am Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) geht es um viel Geld: 2,2 Milliarden Euro in bar plus 17,3 Milliarden an abrufbaren Garantien, die Österreich aus Solidarität mit Ländern wie Griechenland bereitstellt. Rechtlich ist aber klar: Der ESM ist in Kraft, die Verträge wurden von allen Euro-Staaten ratifiziert. Die Verfassungsklagen in Österreich, Deutschland und vor dem Europäischen Gerichtshof wurden von den Euro- und ESM-Gegnern allesamt verloren.

2012 hat eine Mehrheit aus SPÖ, ÖVP und Grünen das ESM-Gesetz beschlossen. Es ist de facto ausgeschlossen, dass die FPÖ nun eine Mehrheit für ein Anti-ESM-Gesetz zustande bringt, das dann einer Volksabstimmung unterzogen werden könnte. Man kann daher nur theoretisch über ein Prozedere für einen ESM-Ausstieg nachdenken. Für eine Volksabstimmung braucht es erst eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament und anschließend eine absolute Mehrheit der Stimmbürger. Das ist so wie auch ein EU-Austritt theoretisch möglich, aber praktisch undenkbar. Ein ESM-Ausstieg käme „europapolitischem Selbstmord“ gleich, sagt WIFO-Experte Fritz Breuss.

Heinz-Christian Strache, FPÖ-Obmann, am 9. September 2013

Dänemark, Schweden und andere ... diese Länder haben den Euro nicht und stehen besser da als wir.

FPÖ-Chef HC Strache brachte im TV-Duell mit Vizekanzler Michael Spindelegger (ÖVP) ein unter Euro-Gegnern sehr beliebtes Argument. EU-Staaten, die den Euro nicht eingeführt haben, wie Schweden, stehen tatsächlich in vielen Bereichen besser da als viele Euro-Länder und Österreich. Nur hat das wenig bis gar nichts mit der Währung zu tun.

Warum? Experten wie Ulrich Schuh von Eco Austria sind sich einig, dass vor allem die vielen Reformen, die in den letzten 20 Jahren im einstigen Wohlfahrts-Paradies Schweden durchgesetzt wurden, dem Land die heutige Spitzenposition in vielen internationalen Vergleichen eingebracht haben. Speziell der Umbau des Sozialsystems (vor allem bei den Pensionen) gelten auch hierzulande als vorbildhaft. Schuh: "Diese Staaten stehen gut da, weil sie eine solide Wirtschaftspolitik gemacht haben. Die Währung ist nicht das Wundermittel."

Zumal Straches Vorzeigeland gegen den Euro am europäischen Wechselkursmechanismus teilnimmt: Die schwedische Krone ist damit – in einer sehr engen Bandbreite – an den Euro gekoppelt, so wie seinerzeit der Schilling an die D-Mark. Auf- und Abwerten spielt es da nicht.

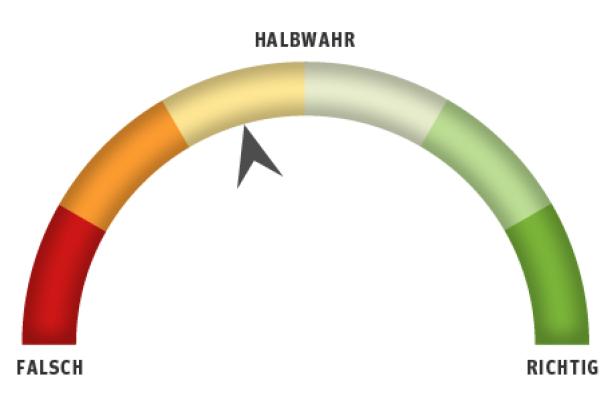

Paul Kimberger, Chef der Gewerkschaft der Pflichtschullehrer, am 9. September 2013

... mit deutlichen Verlusten in der Lebensverdienstsumme. Sie werden weltweit keine Gewerkschaft finden, die da Ja sagen kann.

Solche Schwarz-Weiß-Aussagen sind immer gefährlich. Dem Chef der Lehrergewerkschaft, Paul Kimberger, hätte ein kurzer Blick in die Archive reichen müssen: Für praktisch jede Branche finden sich längst weltweit Beispiele, wo teils drastische Gehaltseinbußen mit dem Segen der Gewerkschaft beschlossen wurden. Nur betrifft das meist die Privatwirtschaft, etwa die Gewerkschafter der United Airlines oder die Mitarbeiter in Zeitungen und Verlagen (auch in Österreich, wo zuletzt ein vermeintliches „wohlerworbenes Recht“, das fünfzehnte Monatsgehalt den Weg allen Irdischen gehen musste).

Drohen Lehrern wirklich „Verluste in der Lebensverdienstsumme“? Die Antwort fällt nicht leicht, manch Detail ist noch unklar. Die Regierung sagt, dass Lehrer am Beginn ihrer Berufslaufbahn künftig mehr verdienen werden. Dadurch ergebe sich nach Zinseszins-Rechnung über das Berufsleben gesehen ein sattes Plus – auch wenn am Ende der Laufbahn Einbußen hinzunehmen sein werden. Die Gewerkschaft schaut hingegen nur auf die zweite Berufshälfte: Bereits nach rund 20 Dienstjahren werde das Einkommen künftig geringer ausfallen. Aufsummiert werden die einzelnen Jahre offenbar nicht.

Josef Bucher, BZÖ-Obmann

„Sie vergessen die 200.000 Frühpensionisten. In anderen Ländern werden die zu den Arbeitslosen gerechnet, nur in Österreich nicht.“

Die Arbeitslosigkeit in Österreich sei in Wahrheit viel höher und mitnichten die niedrigste in Europa, wollte BZÖ-Chef Josef Bucher im ORF-Duell gegen Kanzler Werner Faymann (SPÖ) glauben machen. Sein Hauptargument: Die Regierung trickse bei der Statistik und vergesse – absichtlich – auf 200.000 Frühpensionisten. Bei aktuell rund 320.000 offiziell Menschen auf Arbeitssuche. Doch da macht es sich Bucher zu einfach.

In keinem Land der EU werden Pensionisten in der Arbeitslosenstatistik geführt – völlig unabhängig ob Frühpensionisten oder sonstige Pensionsbezieher. Eurostat, das Statistikamt der EU mit Sitz in Luxemburg, führt europaweit einheitliche Statistiken. Nach diesen Daten hat Österreich mit 4,8 Prozent die niedrigste Arbeitslosenrate in der EU.

Diese Rate errechnet sich aus dem „Arbeitskräftepotenzial“ (=Summe aus Selbstständigen, Unselbstständigen, Arbeitslosen, mithelfenden Familienangehörigen etc.) dividiert durch die Zahl der Arbeitslosen. Daraus folgt: Vor allem wegen des hohen Beschäftigungsniveaus ist Österreichs Arbeitslosenquote im Vergleich zu anderen EU-Ländern gering.

Heinz-Christian Strache, FPÖ-Chef

Es muss darüber nachgedacht werden, ob für ausländische Studienabsolventen eine akademische Arbeitsverpflichtung entsteht.

Was tun, damit ausländische Studenten den heimischen Maturanten nicht die Studienplätze wegnehmen? Seit Jahren ringt Österreich mit der EU-Kommission um eine Lösung, auch die Quoten für ausländische Studienkandidaten beim Medizin-Studium sind zeitlich befristet.

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache meint, man könne ausländische Studenten dazu verpflichten, nach dem Abschluss eine Zeit lang in Österreich zu arbeiten. Das hätte etwa beim Medizinstudium den Vorteil, dass Österreich nicht bloß die Ausbildung ausländischer Ärzte finanziert, sondern dass diese dem heimischen Gesundheitssystem erhalten bleiben. Das Problem ist nur: Egal, wie man eine Arbeitsverpflichtung auch formuliert: Sie ist mehrfach rechtswidrig. „Eine Arbeitsverpflichtung widerspricht dem verfassungsrechtlichen Verbot von Pflichtarbeit, sie verstößt zudem den Freiheits- und Grundrechten der EU, kurzum: Sie ist juristischer Nonsens“, sagt Verfassungsrechtsexperte Bernd-Christian Funk zum KURIER. Sein Fazit: „Wer eine Arbeitsverpflichtung für ausländische Studienabsolventen andenkt, agiert bar jeder Sachkenntnis.“

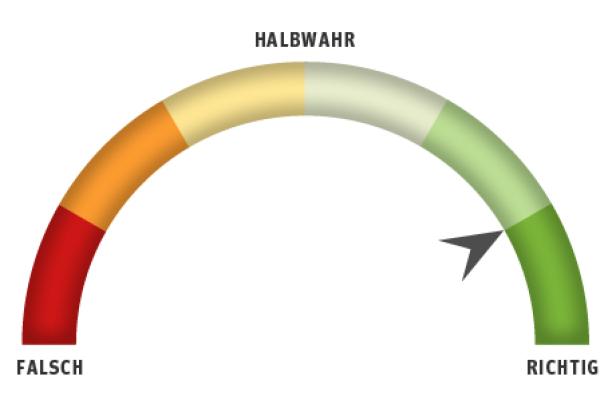

Michael Spindelegger, VP-Vizekanzler und Außenminister:

„Ich kann keinem Bauarbeiter die Pension im Alter von 65 zumuten, wenn ÖBB-Mitarbeiter weiterhin mit 54 in Pension gehen.“

ÖVP-Chef Michael Spindelegger argumentiert mit einem veralteten Wert und vergleicht das gesetzliche Antrittsalter im ASVG-Bereich (65 Jahre für Männer) mit dem tatsächlichen Pensionsantrittsalter bei den Bundesbahnen. Richtig ist: 2011 lag das Pensionsantrittsalter bei den ÖBB bei den von Spindelegger zitierten 54 Jahren. Genau waren es 54,4 Jahre. Dann wurden jedoch die Frühpensionierungen bei der Bahn abgeschafft (die sogenannten „organisatorischen Pensionierungen“), mit denen früher – Höhepunkt 2006 unter Schwarz-Blau – massenweise ÖBBler abgebaut wurden.

Durch den Wegfall dieses „Restrukturierungs“-Instruments stieg das Pensionsantrittsalter bei den ÖBB sprunghaft an und ist heute absolut mit dem in der Privatwirtschaft vergleichbar. Das ÖBB-Pensionsalter bei altersbedingten Pensionen lag 2012 bei 59,4 Jahren (ASVG: 60,8 Jahre). Bei krankheitsbedingten Pensionierungen lagen die ÖBB mit 51,1 Jahren praktisch gleichauf mit dem ASVG mit 51,7 Jahren. Richtig ist auch: Seit 1995 sind alle neu eintretenden ÖBB-Mitarbeiter im ASVG-System, nur bei Alt-Verträgen gibt es noch Unterschiede.

FPÖ-Wahlplakat

Wir kürzen unsere EU-Beiträge.

Die FPÖ verspricht, die EU-Beiträge zu kürzen. Gemeint sind damit die jährlichen Nettozahlungen in den gemeinsamen Haushalt. Diese Ansage können die Freiheitlichen, selbst wenn sie ab Herbst in die Regierung kämen, nicht einlösen: Das EU-Budget wurde im Februar von den EU-Regierungschefs beschlossen. Es gilt von 2014 bis 2020. Nur alle sieben Jahre wird der Finanzrahmen neu verhandelt. In den nächsten Jahren zahlt Österreich 0,31 Prozent seiner Wirtschaftsleistung als Mitgliedsbeitrag an die EU.

Damit liegt Österreich an sechster Stelle der EU-Staaten, obwohl Österreich das zweitreichste Land in der EU ist. In Summe machen 0,31 % des BIP etwas mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr aus. Davon abgezogen werden die EU-Förderungen. Im Schnitt betrug die jährliche Nettoleistung 2007–2013 rund 790 Millionen €. Erst die übernächste Regierung wird 2019 den mehrjährigen EU-Finanzrahmen verhandeln. Sollte die FPÖ dann in der Regierung sein, kann sie mitverhandeln. Fix ist: Keine Partei hat viel Spielraum, über die Höhe der Beitragszahlungen zu verhandeln, weil diese von fixen Faktoren (BIP, Einwohnerzahl, etc.) abhängen.

Norbert Darabosch, SP-Bundesgeschäftsführer

Das ÖVP-Modell des 12-Stunden-Arbeitstages ist ein Anschlag auf die Arbeitnehmer nach dem Motto ,Länger arbeiten für weniger Geld‘.

Wahlkampf pur: Die SPÖ hat aus der ÖVP-Forderung nach flexibleren Arbeitszeiten im Handumdrehen den permanenten 12-Stunden-Arbeitstag für alle gemacht. Das wäre tatsächlich ein schwerer Angriff auf die Arbeitnehmer und via Überstunden-Entfall ein tiefer Griff ins Börsel. Es müssen aber zwei Begriffe auseinandergehalten werden: Die Normalarbeitszeit und die Höchstarbeitszeit. Steigt die Normalarbeitszeit, entfallen Überstundenzuschläge. Solch ein Ansinnen hat die ÖVP mehrfach dementiert. Es geht ihr um das flexiblere Ausnutzen der bereits 12-stündigen Höchstarbeitszeit.

Also des Rahmens, innerhalb dessen legal gearbeitet werden kann, um Auftragsspitzen abarbeiten zu können. Auf die Überstundenzuschläge kann das negativen Einfluss haben, muss es aber nicht. Das hängt von der Ausgestaltung des jeweiligen Modells ab – wie den Durchrechnungszeiträumen. In modernen Arbeitszeitmodellen, wie bei BMW, gelingt eine Win-win-Situation: Die Arbeitnehmer profitieren von einer Arbeitszeitverkürzung auf 34 bis 36 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich. Die Arbeitgeber erhalten die nötige Flexibilität für neue Schicht- und Bandbreitenmodelle.

Maria Fekter, VP-Finanzministerin, am 21. August 2013.

Das Sprachrohr ist der Kanzler. Und wenn er über neue Reichen- und Betriebssteuern spricht, ramponiert das den Standort.

Österreich hat in vielen Standortvergleichen verloren. Das liegt daran, dass Europa angesichts der Aufholjagd der USA und dem starken Wachstum in Asien insgesamt schlechter wegkommt. Es gibt aber auch hausgemachte Faktoren wie den Reformstillstand im Bildungsbereich, die Bürokratiekosten, die Abgabenlast.

Vor diesem Hintergrund sind die Vermögenssteuer-Pläne der SPÖ sicher nicht hilfreich. Die Sozialdemokraten betonen, nur private Vermögen jenseits der Millionen-Grenze besteuern zu wollen, nicht aber Betriebsvermögen. Auch die Körperschaftssteuer (auf Gewinne von Kapitalgesellschaften) soll bei 25 Prozent bleiben. Von der Signalwirkung her kritischer ist, dass die SPÖ die Gruppenbesteuerung, also die Möglichkeit der Verlustabschreibung von Auslandsbeteiligungen, einschränken will.

Das kann Investoren abschrecken. Laut Industrie hätten ausländische Konzerne seit dem Jahr 2000 hierzulande bereits 27.000 Jobs abgebaut. Experten wie Renè Siegl, Chef der Betriebsansiedlungsagentur ABA, sagen jedoch, dass bei Standortentscheidungen die Steuerlast nur ein Faktor ist. Mindestens so wichtig: Marktzugang, qualifizierte Arbeitskräfte und die Arbeitskosten.

Michael Spindelegger, VP-Vizekanzler und Außenminister

Mit mir gibt es ganz sicher eine Steuersenkung, je nachdem, wann wir das Ziel erreichen, den Haushalt in Ordnung zu bringen.

In diesem Jahr wird ein Budgetdefizit von 2,3 Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) erwartet; das sind grob sieben Milliarden Euro. Bis 2016 soll die jährliche Neuverschuldung schrittweise auf null sinken. Erst dann halten auch Fachleute eine Steuerreform für realistisch.

In der Vergangenheit wurden Steuerentlastungen (zu) oft auf Pump finanziert. Das wäre angesichts der großen Risiken bezüglich der weiteren Wirtschaftsentwicklung und unklaren Gesamtkosten der Banken-Rettung (Stichwort: Hypo-Alpe Adria) viel zu riskant, sagt WIFO-Expertin Margit Schratzenstaller.

In Zahlen ausgedrückt: 2014 soll das Defizit laut WIFO bei 1,5 Prozent vom BIP liegen. Eine Steuerreform, die diesen Namen verdient, hat zumindest ein Entlastungsvolumen von einem Prozent – oder drei Milliarden Euro. Ohne neue Steuern einzuführen, hieße das demnach: Eine Steuerreform schon 2014, wie das etwa SPÖ-Sozialminister Rudolf Hundstorfer gefordert hat, würde das Defizit wieder auf 2,5 Prozent steigen lassen. Das wäre gegen das mit Brüssel akkordierte Stabilitätsprogramm – und gefährlich nahe an der erlaubten Maastricht-Grenze von drei Prozent.

Werner Faymann, Bundeskanzler, SPÖ:

"Unter mir als Regierungschef wird das Frauen- pensionsalter nicht angetastet. Es ist zynisch, so etwas überhaupt in Erwägung zu ziehen."

Die Aussage des Bundeskanzlers ist zweigeteilt. Richtig ist, dass eine Anhebung des Frauen-pensionsalters vor dem – verfassungs-rechtlich abgesicherten – Jahr 2024 unter einem sozialdemokratischen Bundeskanzler auszuschließen ist. Vor allem kurz vor einer bundesweiten Wahl wird sich Werner Faymann hüten, etwas anderes zu behaupten. Nicht einmal im Jahr 2009, dem Jahr des scharfen Wirtschaftseinbruchs in Österreich, wurde das von der SPÖ gefordert.

Aber auch Sozialdemokraten haben in der Vergangenheit schon hinter vorgehaltener Hand über diesen Schritt nachgedacht. Denn es ist nicht zynisch, so etwas zu erwägen. Es kann sogar durchaus sinnvoll sein, über ein höheres Antrittsalter nachzudenken. Frauen haben zum Beispiel eine deutlich höhere Lebenserwartung als Männer. Für den Sozialexperten Bernd Marin sind aber vor allem die Gefahr der Altersarmut von Frauen beziehungsweise ihre Diskriminierung bei Bezahlung und Karriereverläufen die zentralen Argumente für ein höheres Frauenpensionsantrittsalter und die rasche Anhebung. Marin: „Kein moderner Staat hat das mehr, vielleicht noch Albanien und Kasachstan.“

Christoph Leitl, Wirtschaftkammer-Präsident, am 21. August 2013

Österreich ist abgesandelt. Wir sind heute in Europa nur noch Durchschnitt und nicht mehr Spitze.

Zum zwölften Mal in Folge überflügelt Österreich heuer seine Mitbewerber in Euro-Land. Das heißt: Während Europas Wirtschaft schrumpft (EU: –0,3 Prozent, Eurozone: –0,7 Prozent), soll die heimische Wirtschaft um 0,4 Prozent wachsen (schneller als Deutschland). Österreich, sagt man, ist besser aus der Krise gekommen als andere Länder. Das Defizit und die Verschuldung könnten zwar geringer sein, doch internationale Beachtung findet vor allem die niedrigste Arbeitslosenrate und drittniedrigste Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Am deutlichsten zeigt sich die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes aber im Export: Hier fährt Österreich Jahr für Jahr Rekorde ein. Die Leistungsbilanz ist seit mehr als zehn Jahren positiv.

Für Schlagzeilen sorgte zuletzt aber, dassÖsterreich im "World Competitivness Ranking" seit 2009 von Rang 16 auf 23 (von 60 Staaten) abgerutscht ist. Aus europäischer Sicht führen hier die Schweiz und Schweden. Doch: Der harte Franken macht der Schweiz zu schaffen, der Bankenplatz Zürich ist massiv unter Druck. Und: Schwedens Arbeitslosigkeit ist fast doppelt so hoch wie in Österreich, der Wohlstand pro Kopf geringer.

Gabriele Heinisch-Hosek, SP-Beamtenministerin, am 20. August 2013

Die Forderung nach einem 12-Stunden-Tag ist arbeitnehmerfeindlich. Der österreichische Arbeitsmarkt ist bereits sehr flexiblel.

Sowohl für die SPÖ als auch die ÖVP hat die BMW-Lösung, die es schon seit 1997 gibt, unbestritten weiter Vorbildcharakter. Moderne Arbeitszeitmodelle wie bei BMW am Standort Steyr (OÖ) basieren auf Gesetzen und Kollektivverträgen. Nimmt man sie als Maßstab, ist der Arbeitsmarkt tatsächlich schon sehr flexibel.

Arbeitnehmerfeindlich sind solche Modell jedoch nicht, denn sie dienen der Standort- und Arbeitsplatzsicherung. Dazu gehört auch bei BMW ein Deal zwischen den Sozialpartnern: Die Arbeitgeber bekommen über Zeitkonten höhere Flexibilität für Auftragsschwankungen und dazupassende Schichtmodelle (bei BMW gibt es 60 verschiedene). Und für die Arbeitnehmer steigt die persönliche Gesamtarbeitszeit nicht, im Gegenteil: Sie profitieren von einer Arbeitszeitverkürzung auf 34 bis 36 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Insofern geht die ÖVP-Forderung nach dem flexibleren 12-Stunden-Tag aber auch die SPÖ-Horror-Warnung davor ins Leere. Das gibt es schon alles: Gleitzeit, Schichtbetrieb, Bandbreitenmodelle, Kurzarbeit, Arbeitsbereitschaft, Einarbeiten von Fenstertagen, längere Durchrechnungszeiträume etc.). Die Betriebe müssen das nur anwenden.

Rudolf Hundstorfer, SPÖ-Sozialminister, am 18. August 2013

Wenn Überstunden nicht bezahlt werden, bedeutet das eine Milliarde weniger Einkommen, das bei Banken und dem Kapital landet.

Das Ergebnis einer Berechnung, ob die Österreicher tatsächlich bald eine Milliarde weniger am Konto haben könnten, hängt sehr stark von den Annahmen ab. Das SPÖ-geführte Sozialministerium geht – schließlich ist Wahlkampf – davon aus, dass mit der Einführung flexibler Arbeitszeitmodelle Überstundenzuschläge auf sehr breiter Front entfallen würden. So kommt grob gesprochen das Ergebnis von einer Milliarde an entfallenden Arbeitseinkommen zustande.

Sehr Milchmädchen-technisch wurde hier allerdings berechnet, dass bei Entfall sämtlicher Zuschläge für alle 275 Millionen Überstunden, die Vollzeitkräfte im Jahr leisten, den Arbeitnehmern nahezu 1,75 Milliarden Euro entgehen würden. In einem zweiten Schritt wurde angenommen, dass zwischen der Hälfte (874 Mio €) und zwei Drittel (1165 Mio €) aller Überstundenzuschläge entfallen würden. So kommt Sozialminister Rudolf Hundstorfer – man nehme die goldene Mitte – konkret auf seine Milliarde Euro an Schaden für Arbeitnehmer.

Doch so einfach ist die Welt nicht. Steigt, wie von der ÖVP beabsichtigt, die tägliche Normal- und Höchstarbeitszeit sowie parallel dazu der mögliche Durchrechnungszeitraum, sind zwar weniger Überstundenzahlungen für Arbeitnehmer wahrscheinlich. Aber das Ausmaß ist völlig unklar, sagen Experten und ist einzig und allein von der Ausgestaltung des jeweiligen Modells abhängig wie Erfahrungen bei BMW in Steyr oder der Voest in Linz zeigten.

Außerdem achten die Arbeitnehmervertreter sehr penibel darauf, dass es hier eben zu keinen Lohnkürzungen durch die Hintertür kommt – wie die SPÖ befürchtet. Ganz so, als ob für sie die Arbeitszeitflexibilisierung ein neues Thema wäre. Dabei fordert die Arbeitgeberseite weitergehende Flexibilisierungsschritte seit Jahren. Einmal auf gesetzlicher Ebene, dann wieder in den jährlichen Kollektivvertragsrunden.

In Zeiten mit sehr guter Auftragslage soll erlaubterweise länger gearbeitet werden – die Zeitgutschriften sollen in flaueren Zeiten konsumiert werden. Ob wirklich alles in Zeit oder teils in Geld und Zeit „ausbezahlt“ wird, hängt wiederum vom konkreten Verhandlungsergebnis der Sozialpartner auf Firmenebene ab. Hier gibt es bereits die unterschiedlichsten Lösungen, auch stark abhängig von der Größe des Betriebs.

Maria Fekter, ÖVP-Finanzministerin, am 22. Juli 2013:

Faymann-Steuern verunsichern die Wirtschaft und haben zur Abwanderung von Unternehmen und zum Verlust von 70.000 Jobs geführt.

Jede Statistik zeigt nur einen Teil der Wahrheit: Für 2008 weisen die Nationalbank- Daten 238.400 Beschäftigte in ausländischen Unternehmen in Österreich aus. 2011 (das Vorjahr ist noch nicht fertig ausgewertet) waren es 252.400 Beschäftigte. Also: 14.000 Jobs mehr.

Dennoch sind Osteuropa-Zentralen aus Österreich abgesiedelt worden (z.B. Heineken oder Nespresso) oder wurden Produktionen ins Ausland verlagert (z.B. beim Salzburger Autozulieferer TRW). Da war zwar von den "Faymann-Steuern" (Vermögen, Erben, Gruppensteuer) noch keine Rede, aber dadurch sind auch Jobs verlorenen gegangen, klar. Industriexperten sagen jedoch, Fekters 70.000 Arbeitsplätze sind um „Eckhäuser weg von der Realität“.

Und: Die Minister-Zahlen zeigten nur die Seite der Abwanderungen, eine Saldierung mit den Zuwanderungen wurde unterlassen. Dabei registrierte allein die staatliche Ansiedelungsagentur ABA 1000 neue Unternehmen mit 9000 zusätzlichen Jobs seit 2008. Zusammen mit den regionalen Ansiedlern käme man auf den dreifachen Wert, sagt ABA-Chef René Siegl. Und: "Das ist als Regierungsbilanz sehr herzeigbar."

Andreas Schieder, SPÖ-Finanzstaatssekretär, am 25. Juli 2013:

Nun leisten alle SteuerzahlerInnen einen fairen Beitrag für ein gerechteres Steuersystem.

Absolut-Aussagen sind immer gefährlich, vor allem wenn man es besser wissen müsste. Weder leisten durch das Schwarzgeld-Abkommen mit der Schweiz nun alle Steuerzahler einen Beitrag, noch ist er wirklich fair.

Das Abkommen gilt nur für natürliche Personen, nicht aber für Privatstiftungen, Personen- oder Kapitalgesellschaften. Vielleicht geben die Schweizer Behörden deshalb „nur“ 13.000 österreichische Steuerflüchtlinge mit einem Vermögen von 4,4 Milliarden Euro an: Denn laut Schätzungen sollen bis zu 43 Milliarden rot-weiß-rote Euro in Schweizer Tresors gebunkert sein.

Auch mit der Fairness ist es so eine Sache. Dank der anonymen pauschalen Nachversteuerung zu 15 bis 38 Prozent (für Vermögen ab acht Millionen Euro) fährt der Steuerflüchtling weitaus besser als Otto-Normal-Steuerzahler. Schließlich unterliegen diese Personen in aller Regel dem Spitzensteuersatz von 50 Prozent. Auch die Straffreiheit erkauft man sich auf diesem Weg sehr günstig. Das Abkommen mit der Schweiz wirkt wie eine Amnestie, Geld kommt ins Budget. Okay. Kritiker sprechen dennoch von „einem Schlag ins Gesicht der Steuerehrlichen“.

Rafael Wildauer von der Sektion 8 der SPÖ Wien-Alsergrund am 5. August 2013:

Wer Vermögenssteuern verlangt, der muss dazu sagen, dass dies nur funktionieren kann, wenn das Bankgeheimnis auch für Inländer fällt.

Wenn in Wahlkampfzeiten heilige Kühe wie das Bankgeheimnis angegriffen werden, ist rasch Feuer am Dach der Parteizentralen: Die Ansage des roten Rebellen Rafael Wildauer, Mitglied der mitunter recht radikalen Sektion 8 der SPÖ in Wien-Alsergrund, veranlasste VP-Generalsekretär Hannes Rauch zu einem sofortigen Rundumschlag gegen die SPÖ: „Heute die Abschaffung des Bankgeheimnisses für Inländer, damit die Sozialisten morgen Mittelstand und Familien beschnüffeln und weiter schröpfen können.“ SP-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos dementierte sofort: „Das Bankgeheimnis für Inländer wird nicht angetastet.“

Aber hat Wildauer recht? Muss das Bankgeheimnis für Inländer fallen, wenn Vermögenssteuern kommen? Klaus Hübner, Präsident der Wirtschaftstreuhänder, sagt: „Das muss nicht zwingend der Fall sein, so explizit kann man das nicht sagen. Das Bankgeheimnis hatte ja auch gehalten, als wir in Österreich jahrzehntelang eine Vermögenssteuer (z.B. die Erbschaftssteuer, Anm.) hatten. Es würde allerdings eine exaktere Überprüfung der Vermögenswerte vereinfachen, wenn man auch Bargeld steuerpflichtig machen will.“

Kommentare