Das Ende der Mittelschicht: „Die Fundamente bröckeln“

Journalist und Wirtschaftsexperte Daniel Goffart ist ein fortschrittsoffener Geist. Trotzdem sieht er in der Digitalisierung massive Probleme. Er nennt sie „Jobkiller“ – die Vollbeschäftigung werde durch sie zur Illusion. „Die Digitalisierung wird die gesamte Industrie und damit die Basis unseres Wohlstands radikal verändern. Algorithmen und künstliche Intelligenz stellen das bisherige Arbeitsleben und die Beschäftigungsstruktur von Millionen Menschen auf den Kopf“, sagt er.

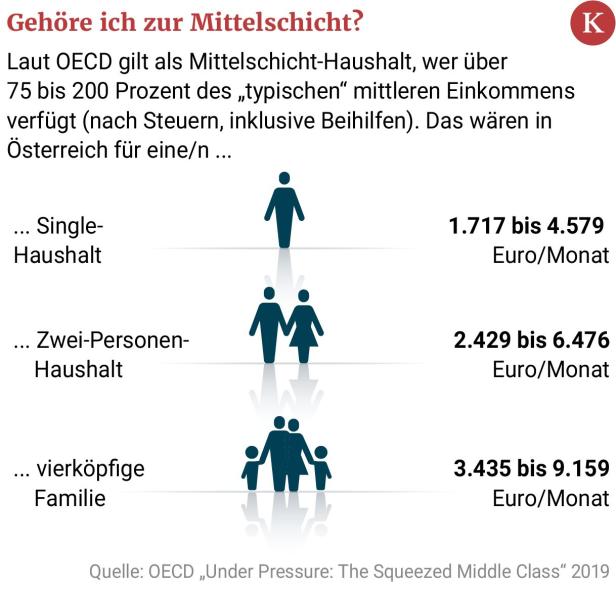

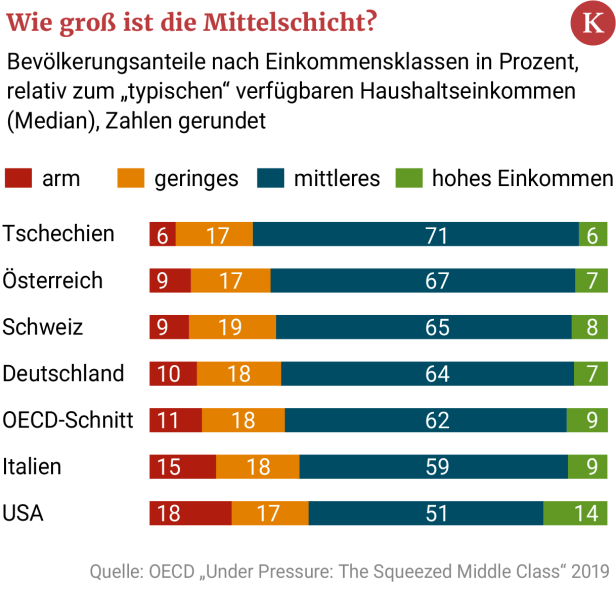

Dabei haben die Veränderungen gerade erst begonnen. Für Daniel Goffart stehen wir erst am Beginn der digitalen Epoche und wollen nicht wahrhaben, dass es die Welt, wie wir sie kannten, in wenigen Jahren nicht mehr geben wird. Am stärksten von den Veränderungen betroffen sei die Mitte. Die Mittelschicht sei in den vergangenen Jahren kleiner und ärmer geworden.

KURIER: Sie warnen in Ihrem neuen Buch massiv vor der Digitalisierung, weil sie das „Normale“ auslöscht, unser Sozialstaat aber genau darauf aufgebaut ist. Die Zerstörungen würde nicht mehr nur die Ränder der Gesellschaft treffen, sondern gehen quasi mittenrein in die Gesellschaft. Weshalb Ihre Schlussfolgerung „Das Ende der Mittelschicht“ ist. Ist das alles wirklich so schlimm?

Daniel Goffart: Das ist natürlich ein zugespitzter Buchtitel. Aber es gibt durch die Digitalisierung eine massive Bewegung innerhalb der Arbeitswelt, weil ein großer Teil der Routinejobs in ein paar Jahren nicht mehr da sein wird. Man merkt das jetzt schon bei Banken und den Versicherungen. Und auch in der Industrie wird sich ein tiefer Wandel vollziehen. Wenn das Auto in Zukunft nur noch eine Metallhülle mit Computer und Batterie ist. Dann wird die wichtige deutsche Autoindustrie schon bald nicht mehr viel verdienen.

Der Autokonzern VW stellt heuer 20.000 Leute frei, die Autofabrik der Zukunft wird so aussehen, dass sich die Autos quasi selbst an den automatisierten Fließbändern bauen. Die Digitalisierung wird schon bald viele Jobs und Routineaufgaben überflüssig machen.

Es heißt aber doch auch: Die Digitalisierung vernichtet nicht nur, sie verändert und schafft auch neue, andere Jobs.

Natürlich schafft die Digitalisierung Jobs – bei den Leuten, die das können. Ich glaube, dass es weniger neue Jobs sein werden als alte Jobs verloren gehen. Es findet zudem eine große Ungleichzeitigkeit statt, weil die, die ihre Jobs in der analogen Welt verlieren, keine in der digitalen Welt finden werden. Aus einem Lkw-Fahrer machen Sie keinen Programmierer.

Sie sprechen von der Normalität als Fundament des Mittelstands: das Normalarbeitsverhältnis, der Normalbürger, die Normalbiografie, der Normalarbeitstag, Otto Normalverbraucher – all das gibt es Ihrer Meinung nach immer weniger. Aber warum ist denn all das überhaupt „normal“?

Es ist normal, weil es die Regel darstellt bzw. dargestellt hat. Zu einer festen Anstellung gehört in unserem Land das gesamte Spektrum der sozialen Absicherung der Menschen. Wenn das Normalarbeitsverhältnis aber zur Ausnahme wird – und diese Entwicklung sehen wir ganz massiv – dann bröckeln die Fundamente der Mittelschicht. Die Finanzierung unserer sozialen Sicherungssysteme beruht nun einmal auf dem Faktor Arbeit. Dieser Faktor spielt aber in der digitalen Wirtschaft eine immer geringere Rolle. Das schafft enorme Probleme. Wir müssen schon jetzt, in Deutschland noch viel mehr als in Österreich, enorme finanzielle Zuschüsse zur Rentenversicherung leisten. Insgesamt 100 Milliarden Euro im Jahr.

Die große Überalterung kommt aber erst, und die volle digitale Keule wohl auch.

Ja, aber das System ist schon jetzt in großen Schwierigkeiten. Schauen Sie nach Amerika oder nach England – in Zukunft wird es viel mehr Projektarbeit geben, viel mehr Klickarbeiter – temporär und prekär. Die Beschäftigten sind selbstständige Digital-Nomaden, die per Klick angeheuert werden – aber immer nur für einen Auftrag.

Nun könnte man einwerfen, dass schon Karl Marx das Ende der Mittelschicht gesehen hat. Es ist aber schon damals nicht eingetroffen.

Das Argument, das immer kommt: Es gab schon immer den Kampf Mensch gegen Maschine. Das stimmt auch. Aber: Wir übertragen hier unsere Erfahrungen der Vergangenheit in die Zukunft. Die Digitalisierung läuft aber anders. Sie läuft in einer exponentiellen Geschwindigkeit ab, sie gehorcht anderen Prinzipien. Die Skalierungseffekte sind allein dadurch enorm, indem man den Algorithmus optimiert – und nicht, indem man Menschen oder Maschinen anschafft, wie damals zu Marx’ Zeiten.

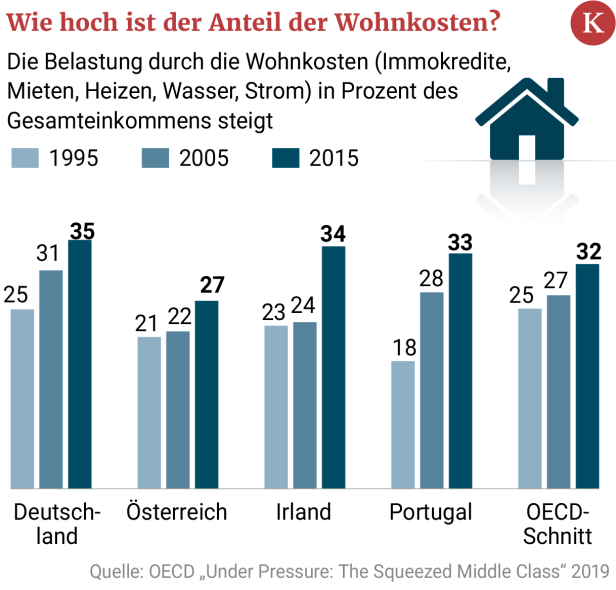

Sie sagen, es treffe die Menschen in der Mitte von allen Seiten: Die Einkommen steigen nicht, sie verlieren sogar; die Mieten steigen; atypische Beschäftigung nimmt zu; den Job fürs Leben gibt es nicht mehr; die Absicherung im Alter wackelt. Trotzdem regt das relativ wenige auf. Warum?

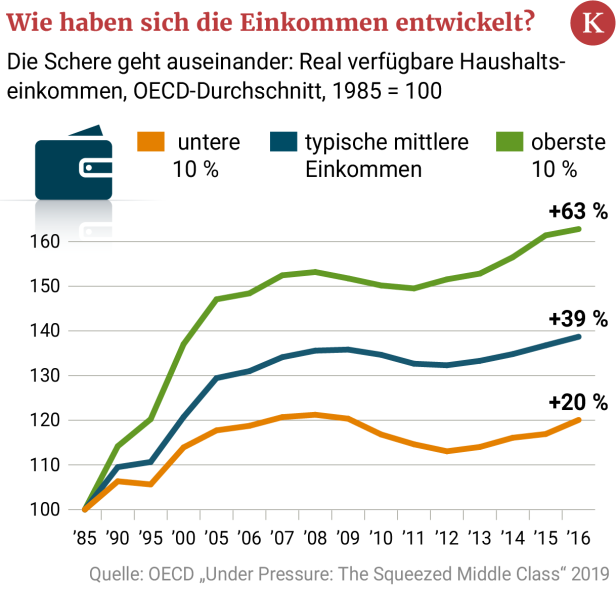

Dass Widerstand dagegen kommt, merkt man nur im Kleinen. An den Gelbwesten in Frankreich etwa. In Deutschland läuft das nach dem Motto: Wenn Sie den Frosch in den Topf setzen und das Wasser langsam erwärmen, merkt er das nicht. Wir wurden langsam an alles gewöhnt, der Prozess läuft ja immerhin schon seit zwei Jahrzehnten. Der Zuwachs an Einkommen in den vergangenen Jahren ist geringer als der Zuwachs an Reichtum und Vermögen. Es gibt ein krasses Auseinanderklaffen der Reichen und der unteren Schichten. In Deutschland haben wir zudem das Problem, dass wir ein Mieterland sind. Das bringt viele in arge Probleme, wenn Mieten steigen.

Früher war eine Familie mit einem guten Verdiener ziemlich gut aufgestellt. Konnte sogar ein Haus kaufen. Heute haben wir zumeist Doppelverdiener und es geht sich trotzdem für viele nicht viel aus. Warum?

Es ist sicher so, dass man früher mit einem normalen Verdienst gut dastand. Während die Gehälter der Top-Manager explodierten, stiegen die Realeinkommen der Arbeitnehmer in den vergangenen Jahrzehnten aber nur sehr moderat. Der Durchschnittsverdiener musste sogar eine Stagnation oder Reallohnverluste verkraften. Flaute herrscht auch bei den Sparguthaben und den Lebensversicherungen. Die lange Phase der Niedrigzinsen hat tiefe Spuren in den Bilanzen der Versicherungen hinterlassen. Hinzu kommt, dass die Mieten und Immobilienpreise stark gestiegen sind.

Wie weit ist die Mittelschicht selbst dafür verantwortlich, dass sie sich abschafft.

Gar nicht. Die Entwicklung, die große Globalisierung, hat ihren Anfang in den 80er-Jahren genommen. Das hat große Anpassungsprozesse erzwungen, etwa die Verlagerung der Wertschöpfungsketten. Ein Teil des Erfolgs Deutschland liegt in den niedrigen Löhnen. Das führt dazu, dass jemand, der sein Leben lang gearbeitet hat, den gesetzlichen Mindestlohn verdient, 35 Jahre ins Sozialsystem eingezahlt hat, so wenig Rente bekommt, dass es nicht zum Leben reicht. Das sind langwirkende, gesellschaftliche Prozesse, wo der Einzelne nicht viel tun kann. Die Vertretungsinstrumente der Mittelschicht haben zudem enorm an Einfluss verloren.

Inwieweit haben etwa hohe Scheidungsraten oder Frühpensionierung Anteil an einer wirtschaftlich schlechteren Situation?

Es gibt natürlich viele Dinge, die da mitspielen, die auch einen großen Effekt für den einzelnen haben. Aber die Erosion der Mittelschicht ist eine Änderung der allgemeinen Verhältnisse, keine individuelle Schuld.

Wie reagiert die Gesellschaft nun auf die vielen Veränderungen? Mit ein Grund für das teure Leben ist ja etwa auch, dass man sich bei Versicherungen und Bildung auf die private Schiene begibt.

Das ist eine sehr wesentliche Reaktion. Die explosionsartige Zunahme privater Bildungseinrichtungen zeigt die Vermeidungsprozesse der Menschen, die es sich leisten können. Sie wollen sich herauslösen aus der Masse, sich abheben.

Und was heißt das für die Parteien, die in der breiten Mitte eine wichtige Wählerschaft finden?

Ich beobachte, dass die Parteien diese Prekarisierung nur ungern ansprechen. Weil man mit einem problematischen Thema Ängste schürt – und damit keinen Wahlkampf gewinnt. Da ist eine professionelle Verharmlosungsstrategie am Werk. Die Parteien müssen sich aber darauf einstellen, dass das Zukunftsvertrauen schwindet, dass der Glaube daran, dass es sich irgendwie ausgeht, verloren geht. Wenn das weg ist, man nichts ändern kann, steigen Reizbarkeit und Hass. Manche Parteien machen sich diese Verunsicherung zunutze, indem sie daraus ihr Süppchen kochen.

Sie nennen in Ihrem Buch auch Lösungen. Welche sind das?

Wir müssen die Absicherung im Sozialstaat möglichst schnell auf völlig neue Beine stellen, müssen die Wertschöpfung der digitalen Wirtschaft anders organisieren. In Zeiten, in denen der Anteil der Löhne und Gehälter am Bruttosozialprodukt immer weiter zurückgeht, muss man die Umsätze aus Börsen- und Digitalgeschäften heranziehen. Denn wenn der Ernstfall einer steigenden Arbeitslosigkeit eintritt, droht dem gesamten Sozialsystem der Kollaps.

Glauben Sie, dass hier tatsächlich schon bald ein großer Umbau stattfindet?

Das sind enorme Prozesse, die da in Gang kommen müssen. Die ersten Diskussionen sind da. Auch die Gegenwehr der Europäer gegen die Internetgiganten Google und Facebook zeigt das. Ich habe die Zuversicht nicht verloren.

Für wen haben Sie das Buch eigentlich geschrieben?

Ich habe es für den normalen Menschen geschrieben, der jeden Tag arbeiten geht und dessen Sorgen wachsen.

Karriere

Daniel Goffart, Jahrgang 1961. begann seine Karriere als Rechtsanwalt, arbeitete dann für einen deutschen Konzern und schreibt seit mehr als zwanzig Jahren über politische und ökonomische Zusammenhänge. Seine Artikel erschienen in deutschen Tageszeitungen und Magazinen. Goffart leitete beim „Handelsblatt“ das Ressort Wirtschaft & Politik und ist heute Chefkorrespondent beim Nachrichtenmagazin „Focus“ in Berlin. Seine Spezialität sind Bücher über politische Persönlichkeiten, wie Peer Steinbrück, Helmut Kohl oder zuletzt Ursula von der Leyen.

Kritiker der Revolution 4.0

Jetzt widmet sich Goffart in „Das Ende der Mittelschicht“ der Digitalisierung und seiner Folgen für die Gesellschaft. Hunderte Berufe würden verschwinden, fixe Anstellungen gebe es immer weniger, Einkommen stagnieren – und niemand weiß, wie unsere sozialen Sicherungssysteme das überleben sollen.

Kommentare