Geht Volksbegehren das Volk aus?

Enderledigung. Schubladisierung. Begräbnis. So nennt man das also, was dem Bildungsvolksbegehren passiert ist: im November von 383.724 unterschrieben, drei Monate lang in einem Ausschuss debattiert – am Donnerstag vom Plenum des Nationalrates entsorgt. Ohne dass ein Gesetz beschlossen wurde. Es geht noch schlimmer: Manche werden „schubladisiert“, aber andere wissen nicht einmal, ob sie es überhaupt zum Volksbegehren schaffen: Gestern ist die Frist für das Vermögenssteuer-Begehren und für die Demokratie-Initiative MeinOe abgelaufen, um die 8300 benötigten Unterstützungen zu sammeln – das Ergebnis wird es erst Mitte kommender Woche geben. Der grüne Ex-EU-Abgeordnete Johannes Voggenhuber, einer der Köpfe hinter der Plattform für direkte Demokratie und Persönlichkeitswahlrecht, ist selbst überrascht, dass die Hürde zum Problem werden könnte. Gestern war er aber optimistisch: In den letzten Tagen sei „ein Ruck“ durchs Land gegangen.

Ums Überleben

Noch enger dürfte es für die Vermögenssteuer-Initiative werden; sie hatte nach allen Schätzungen kurz vor Ende der Frist noch weniger Unterstützer als MeinOe. Initiator Rudi Fußi, vor zehn Jahren der Kopf hinter dem Anti-Eurofighter-Begehren mit 625.000 Unterschriften, ist trotzdem zuversichtlich. Er ärgert sich vor allem über die fehlende Hilfe der SPÖ, obwohl er eines ihrer Kernanliegen vorantreibt. Wie passt das zusammen? Seit Wochen streiten die Parteien über die Neuordnung von Volksbegehren und -abstimmungen; für die ÖVP hat Staatssekretär Sebastian Kurz ein Konzept vorgelegt. Gleichzeitig kämpfen Initiativen „von unten“ ums Überleben – und schaffen sie es ins Parlament, werden sie dort entsorgt. Ist das Instrument des Volksbegehrens tot? „Nein“, sagt der Politologe Fritz Plasser.

„Kaum ein Volksbegehren war im engeren Sinn erfolgreich und hat für neue Gesetze gesorgt.“ Bestes Beispiel: Das Volksbegehren gegen das Wiener Konferenzzentrum 1982 hatte 1,3 Millionen Unterstützer. Gebaut wurde trotzdem. „Aber sie stoßen Debatten an, hinterlassen Spuren. Auch das Bildungsbegehren hat das geschafft“, sagt Plasser. Dass die Entsorgung der Initiative durch den Nationalrat das Instrument beschädigt, glaubt er nicht: „Wähler empfinden es punktuell als Rückschlag, aber nicht langfristig.“ Das Verhalten der Regierung ist jedenfalls auch keine Werbung.

Heuchelei

Vor zwei Wochen hat Kurz im KURIER eingestanden: Er hat noch nie ein Volksbegehren unterschrieben, weil ihm „bewusst war, dass das ohnehin im Sand verläuft“. Er will Volksbegehren ab einer einer Grenze von zehn Prozent Zustimmung automatisch abstimmen lassen.

Für die Volksbegehrer ist das Heuchelei. Hannes Androsch, Ex-Vizekanzler und Initiator des Bildungsbegehrens: „Gewerkschaft und VP-Landeshauptleute blockieren, dass aus der Bildungsinitiative Gesetze werden. Jetzt reden sie von direkter Demokratie.“ Voggenhuber ist im Gegensatz zu Plasser überzeugt, dass das sinkende Interesse an Volksbegehren eine Langzeit-Folge des Umganges der Koalition damit ist. Sollte MeinOe an der ersten Hürde scheitern, „ist das Mittel für lange Zeit tot“.

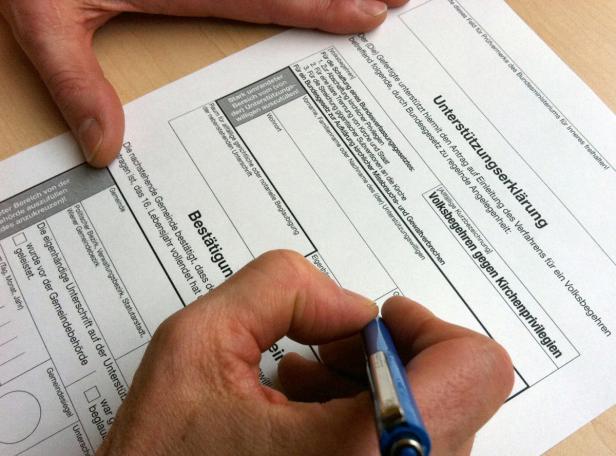

Aufs Amt

Dass MeinOe an der ersten Hürde scheitern könnte, hat für Plasser auch ganz banale Gründe: „Wer unterschreiben will, der muss aufs Gemeindeamt gehen oder den Notar zur Hand haben. Ein relativ hoher Aufwand. Wenn es nur ums Unterschreiben ginge, hätte MeinOe längst 20.000.“ Hürden über Hürden und am Ende warten „Schubladisierung“ und „Enderledigung“. Wieso tut man sich das an? Androsch und Voggenhuber sagen unisono – und geben Plasser so recht: Weil es nicht nur um das Begehren selbst gehe, sondern um die Debatten. Also auch darum, „die Sache“ ins Gespräch zu bringen.

Sie wollen die Öffentlichkeit, die sie jetzt haben, nutzen und im Wahlkampf 2013 inhaltlich mitmischen. Voggenhuber: „Wir lassen uns das nicht länger gefallen.“

Bundespräsident warnt vor Schweizer Weg

Nein zu automatischen Volksabstimmungen nach erfolgreichen Volksbegehren; mit dieser Kampfansage gegen mehr Populismus hatte Heinz Fischer Ende Mai in einem KURIER-Interview aufhorchen lassen. Als "musealen Gralshüter" qualifizierte ihn die FPÖ, das BZÖ als "selbstherrlichen Kaiser". Auch die ÖVP, die die Liebe zur Bürgermitsprache entdeckt hat, kritisierte Fischer. Und so stellte er gestern, bei einer Ehrung für Verfassungsgerichtshof-Präsident Gerhart Holzinger, erneut klar: "Ich bin kein Gegner der direkten Demokratie." Die erste Volksabstimmung hätte er selber beantragt.

Volksabstimmungen, -begehren und -befragungen seien "wertvoll zur Ergänzung und Korrektur der parlamentarischen Demokratie". Sie sollten "auch stärker angewendet werden". Fischer warnte aber einmal mehr davor, dass es zu Gesetzen kommen könnte, "die sogar gegen den ausdrücklichen Willen der gewählten Volksvertretung durchgesetzt werden können". Und: Als "einer der wichtigsten Gründe", warum die Schweiz der EU nicht beitreten kann, werde "das direkt-demokratische System" genannt; das sei "mit den Verpflichtungen eines EU-Landes nicht vereinbar". Fischers Fazit: Weil dieses Thema das Parlament "in hohem Maß" betreffe, sollte es eine Enquete dazu geben.

Kommentare