Schlupflöcher für Reiche im Visier

Nach einem banalen Beginn ist der britische Wahlkampf in der Phase der täglich wechselnden Attacken angelangt. Von den persönlichen Angriffen der Konservativen aufgestachelt, fand der bisher regelrecht sprachgelähmt agierende Labour-Chef Ed Miliband vergangenen Mittwoch endlich den Mut, seinem politischen Instinkt zu folgen. Er nahm sich ein aus der Kolonialzeit stammendes Kuriosum des britischen Steuerrechts vor: Den sogenannten "non-domicile status", der es 115.000, zum Teil schwerreichen Einwohnern Großbritanniens ermöglicht, in großem Stil Einkommen- und Kapitalertragsteuer zu vermeiden.

Opa aus den Kolonien

Eingeführt wurde diese erstaunliche Regel Ende des 18. Jahrhunderts. Man hob damals erstmals Einkommensteuern ein, um damit den kostspieligen Krieg gegen die Rebellen in Amerika zu finanzieren. Also brauchte man ein Zugeständnis an die Bewohner der Kolonien.

Dass die britischen Regierungen der letzten 200 Jahre diese Anomalie trotzdem nicht anrührten, hatte wohl handfeste Gründe.

Parteispenden

Zu den Non-Doms, die durch hohe Parteispenden auffielen, gehörten der Labour-freundliche Stahlmagnat Lakshmi Mittal sowie der in Belize geborene Milliardär und konservative Ex-Chairman Lord Ashcroft.

Als Ed Miliband am Mittwoch von einer Abschaffung des Steuer-Schlupflochs sprach, schien er die Konservativen an einer empfindlichen Stelle getroffen zu haben. Aber schon Stunden später hatte die Tory-Wahlkampfmaschinerie ein drei Monate altes Fernsehinterview von Labours Schatten-Finanzminister Ed Balls ausgegraben, in dem jener meinte: "Die Abschaffung des ganzen Status würde Britannien Geld kosten, weil diese Leute dann das Land verlassen."

Cameron bezeichnete Labours Position daraufhin als "totales Chaos". Tatsächlich will Labour den Non-Dom-Status nicht ganz abschaffen, sondern bloß auf zwischen zwei und fünf Jahren in Großbritannien weilende Ausländer beschränken.

George Osborne versuchte das sogleich als "Herumbasteln" an bestehenden Regeln abzutun. Gleichzeitig aber warnten schon seine Parteikollegen vor einer Abwanderung wichtiger Wohltäter. So oder so steht die Verteidigung eines archaischen Steuerschlupflochs den Konservativen wohl nicht gut zu Gesicht. Und der britische Wahlkampf hat jedenfalls endlich an Substanz gewonnen.

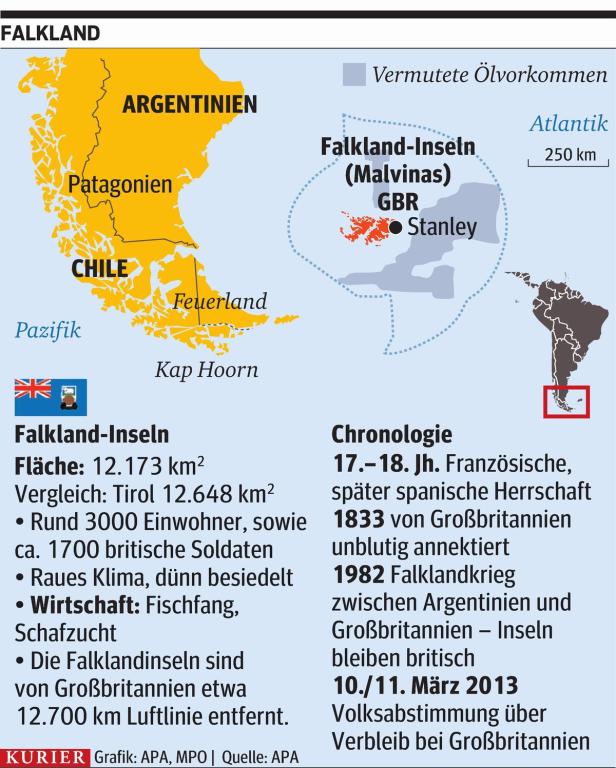

Ist es nur der stets wiederkehrende Sturm im südatlantischen Wasserglas? Ein nationalistisches Manöver des vor den britischen Parlamentswahlen am 7. Mai immer nervöser werdenden konservativen Premiers David Cameron? Oder doch mehr? Fest steht, dass sich Argentinien und Großbritannien wieder einen veritablen Schlagabtausch über die Falklandinseln liefern. Wechselseitig wurden die Botschafter in London und Buenos Aires in die Außenministerien zitiert.

Empört ist man in Buenos Aires auch wegen vermeintlich neuen Enthüllungen des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Eduard Snowden. Dieser hatte kürzlich erklärt, London habe zwischen 2008 und 2011 (eventuell auch länger) die Kommunikation argentinischer Militär- und Regierungsstellen auf Internetplattformen ausgespäht und möglicherweise mit falschen Informationen gespeist.

Dass Großbritannien seine Truppen in dem Überseegebiet (400 Kilometer vom argentinischen Festland und fast 13.000 Kilometer von London entfernt) mit zwei Transporthubschraubern aufrüsten will, kommt am Rio de la Plata ebenfalls nicht gut an. Präsidentin Cristina Kirchner warf Cameron vor, vor dem Urnengang in knapp vier Wochen die Spannungen zu schüren, um konservative Wähler zu mobilisieren. In Downing Street 10 weist man all die Vorwürfe zurück.

Die Falklandinseln (argentinisch Malvinas) waren stets ein Zankapfel zwischen Buenos Aires und London. Erst im Vorjahr hatten sich aber fast alle wahlberechtigten Bewohner (1672) des kleinen und kargen Fleckens Land für einen Verbleib beim Königreich ausgesprochen: Bei 99,8 Prozent Zustimmung gab es gerade einmal drei Nein-Stimmen.

Seit 1833 gehören die Inseln zur britischen Krone – nachdem die dortigen argentinischen Behörden vertrieben worden waren. Eine schmerzhafte Niederlage im Land der Gauchos. Im April 1982 wollten sie es noch einmal wissen: Die damalige Militärjunta beschloss die Invasion auf den Malvinas. Die Folge war ein 74-tägiger Krieg mit Großbritannien. Diesem fielen 255 britische und 649 argentinische Soldaten zum Opfer. Argentinien wurde vernichtend geschlagen und hatte eine neue Niederlage zu verarbeiten.

Es ist nicht lange her, da trieb Nigel Farage die ganze britische Politik vor sich her. Die Hasstiraden des Rechtspopulisten gegen die EU diktierten nicht nur Themen, sondern auch Tonfall der politischen Diskussion. Dem konservativen Premier Cameron blieb nichts übrig, als sich selbst ständig gegen Europa zu positionieren. Sture britische Blockadepolitik in Brüssel schien der einzige Weg, dem Wählerwillen irgendwie hinterher zu hoppeln. Selbst die sozialdemokratische Labour-Opposition traute sich nicht mehr, pro-europäische Gedanken auch nur auszusprechen.

Jetzt, drei Wochen vor den britischen Unterhauswahlen, läuft der Wahlkampf auf Hochtouren, doch das Thema Europa ist in den Kampagnen bestenfalls Begleitmusik. Großbritannien hat eine schwere Wirtschaftskrise und vier Jahre eisenharter konservativer Sparpolitik hinter sich. Das lässt viele Menschen vor Problemen stehen, die andere Antworten brauchen als den immer gleichen Sündenbock EU. Dass Brüssel für alles Übel von Arbeitslosigkeit bis hin zu kaum noch zu bewältigenden Lebenskosten verantwortlich sei, das kann im Moment nicht einmal Farage seiner Kundschaft weismachen. Der setzt also auf die bewährten Themen aller Rechtspopulisten: Zu viele Ausländer, zu wenig Polizei, zu wenig Rechte für "echte" Briten, die überall zu kurz kämen.

Dazu kommt, dass die britische Wirtschaft mit allen Mitteln deutlich macht, dass ihr in dieser Krise nichts mehr schaden würde als neue Barrieren gegenüber der EU. Die Briten beäugen also wie schon immer ein wenig skeptisch das Treiben auf der anderen Seite des Ärmelkanals, haben sich aber inzwischen mit diesem, wenn auch seltsamen Europa arrangiert. Farage ist fürs Erste seinen billigsten Wahlkampf-Schlager los.

Kommentare