"Die verlorene Ehre der Katharina Blum" im Burgtheater: Reise in die Vergangenheit

Es ist so eine Sache mit dem Fortschritt: Er geht nicht immer in die richtige Richtung. Und derzeit, man merkt es allüberall, in die völlig falsche.

Er hat nämlich in die vielerlei mühsam errungene Zivilisationsleistungen zersetzende Social-Media-Welt geführt, und da bleiben, eh nur, die Demokratie und der Anspruch darauf, als Mensch nicht widerlich zu sein, auf der Strecke. Und manches Werk, wie etwa „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“.

Hetze

Vor einem halben Jahrhundert beschrieb Heinrich Böll darin die Vernichtung einer Frau. Damals war der rücksichts- und haltlose Boulevardjournalismus eine Fehlstelle in der verklemmten Nach-Nazi-Selbstzivilsierung: Hier durfte der Volkszorn weiter schamlos aufgehetzt werden.

Nun ja. Die einst bedrückende Schullektüre ist inzwischen natürlich völlig aus der Zeit gefallenes Boomer-Zeugs. Das mit dem Vernichten, das tun die Menschen längst gegenseitig selbst, und zwar ohne Bezahlung; der klassische Boulevard ist ein träger, fader Tanker im Vergleich zu jenen Onlineplattformen, die – jede auf ihre Art – sekündlich an der Zersetzung der Demokratie arbeiten. Was soll uns da „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ noch sagen?

Das wurde bei der Wien-Premiere einer Kölner Produktion im Burgtheater auch nicht klar. Drei Frauen – Lola Klamroth, Rebecca Lindauer, Katharina Schmalenberg – spielen hier alle Rollen, jene von Blum und auch jene der 70er-Jahre-Männer, des sexistischen Polizisten, des widerlichen Journalisten, des pseudolinken Anwaltspaares, des flüchtigen Verbrechers.

Live und auf Video

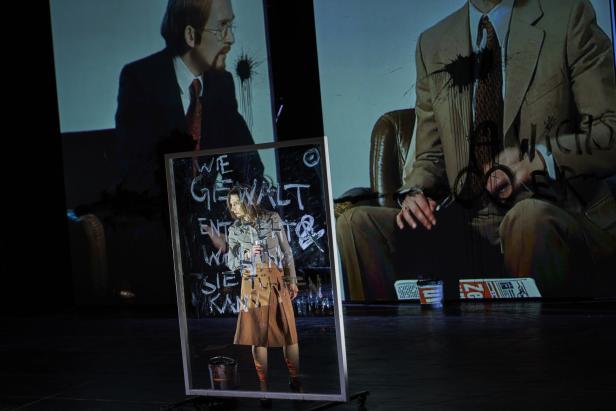

Sie tun das in Bühnen-Echt, und auch auf drei großen Leinwänden. Hier macht Regisseur Bastian Kraft das, was schon bei seinem phänomenalen „Zauberberg“ an der Burg faszinierte: Die Schauspielerinnen synchronisieren quasi live Spielszenen auf den Leinwänden, in denen sie selbst zu sehen sind, dort mit aufgeklebtem Bart und Anzug und Oberkopfglatze als jene Männerriege gestaltet, die gemeinsam eine Frau vernichtet. Wie das Bühnensprechen synchron zu den Videos funktioniert, das fasziniert anhaltend.

Man ertappt sich aber auch bei dem, was man den Kindern immer abzugewöhnen versucht: Man klebt am Bewegtbild und vernachlässigt die echte Welt. Es hat das alles zunehmend was von einem Kinoabend mit „Aktenzeichen XY ungelöst“; zumindest, bis die Schauspielerinnen die Ebenen durchbrechen. Denn nach und nach werden die Leinwände mit schwarzer Farbe bemalt (huch, ein Penis!) und dann beschüttet.

Es ist so eine Sache mit dem Fortschritt: Da, wo er dringend passieren sollte, geht nichts weiter. Denn auch inszenatorisch aufbegehrt wird hier gegen jenen offensiven und auch subkutanen Sexismus, der damals wie heute gegen Frauen in Stellung gebracht wird. Die „Männerbesuche“ werden in der Zeitung natürlich der Frau angelastet und nicht den Männern selbst, sie wird als „Flittchen“ oder, wenn es gerade besser passt, als prüde angeprangert, und so weiter.

Dazu gibt es Musik, die großteils klingt wie – Vorsicht, 70er-Jahre-Referenz – Vangelis bei Regenwetter.

Kraft formuliert hier ein emanzipatorisches Zeichen aus, das letztlich auch Fragezeichen bezüglich Konformität hinterlässt: Die Schauspielerinnen legen – nach einer mehr lauten als bewegenden Protestsongszene – die Männerkleidung ab und nehmen die sozial akzeptierten optischen Signale von Weiblichkeit (lange Haare) an. Wer hier gegen wen protestiert, das darf man sich dazudenken.

„Gewalt entsteht, wo sie kann“, steht dann am Schluss in großen Lettern da. Viel ist in genau dieser Hinsicht seit den 70ern passiert; man hätte darüber gerne etwas erfahren, vielleicht noch dazu bei einem Abend, bei dem die phänomenale Leistung der Schauspielerinnen mehr im Zentrum steht.

Kommentare