Sommertheater 2022: Was sich lohnt - und was nicht

Es ist in einer Hinsicht ein "Sommer wie damals": Heuer bieten die österreichischen Sommertheater wieder in so gut wie voller Kapazität ihr Theater-, Musical-, Opern- und sonstiges Programm an. Und das in erfreulich hoher, letztlich aber doch sehr unterschiedlicher Qualität bzw. Ausformung: Vom simplen Schwank bis zum komplexen Opernabend ist derzeit abseits von Salzburg und Bregenz Abend für Abend alles zu sehen. Der KURIER begleitet das Angebot laufend mit Rezensionen. Hier gibt es den Gesamtüberblick für die Abendplanung: Hier finden Sie die KURIER-Kritiken des heurigen Sommers zu folgelnden Produktionen:

- "Der Reigen" in Gmunden

- "Der Opernball" in Langenlois

- "Grease" in Amstetten

- „Ein seltsames Paar“ in Berndorf

- „Der König und ich“ in Mörbisch

- Giuseppe Verdis „Nabucco“ in St. Margarethen

- "Glory Days. Oder: Junge Römer“ in der Wachauerarena in Melk

- "Die gefesselte Phantasie" bei den Raimundspielen in Gutenstein

- Puccinis „La Bohème“ in Klosterneuburg

- „Sunset Boulevard“ in Baden

- „Molière"in Perchtoldsdorf

- "Der Bockerer" in Kobersdorf

- Nestroys „Nur Ruhe!“ in Schwechat

- „Das weiße Rössl“ in Baden

- "Wie es euch gefällt" in Haag

- "Nero" in Melk

"Der Reigen" in Gmunden: Ein „woker“ Schnitzler bringt #MeToo an den Traunsee

Arthur Schnitzler selbst hat einst in Gmunden eines seiner Stücke gesehen – und war entsetzt. Womit wir gleich bei der aktuellen Theaterpremiere der Salzkammergut Festwochen Gmunden wären, einer Koproduktion mit dem Landestheater NÖ.

Franz-Xaver Mayr inszeniert im Stadttheater den „Reigen“ und versucht sich an Dekonstruktivismus und Neumontagen, die kaum Raum für Schnitzler lassen. Die Texte werden teilweise auf mehrere Schauspieler gleichzeitig aufgeteilt, manches wird hinzugefügt und in den Kontext der #MeToo-Debatte gestellt. Die Sex-Szenen, bei Schnitzler explizit ausgespart, werden mit seltsamen Verrenkungen ohne jede Berührung komikartig ironisiert. Man will offenkundig „woke“ sein – müssen daher nur Männer splitternackt sein? Auch der Schnitzler-Ton spielt keine Rolle, und damit ist nicht nur das österreichische Idiom gemeint, sondern die Raffinesse des Ungesagten.

Dabei wären die Schauspielerinnen und Schauspieler wahrscheinlich gut. Sebastian Wendelin, Dorothee Hartinger und die Einspringerin Elisa Plüss sind es auch.

Schnitzlers „Reigen“ ist jedenfalls groß genug, um diesen unbeholfenen Zugang locker zu überstehen. Insgesamt ist Gmunden aber zurück auf der Festival-Landkarte, seit sich Karin Bergmann dort um das Literatur- und Theaterprogramm kümmert. (Von Gert Korentschnig)

Köstliches Liebeswirrwarr mit kritischen Untertönen

Richard Heubergers „Der Opernball“ überzeugt bei der Operette Langenlois

Von Peter Jarolin

Seit zwei Jahren wartet Christoph Wagner-Trenkwitz nun bereits, um wieder seine Kommentatorenkabine in der Wiener Staatsoper beziehen zu können und den Opernball in all seinen Facetten darstellen zu dürfen.

Eine zu lange Zeit befand der Intendant der Operette Langenlois, und wenn Wien pandemiebedingt schon aussetzt, dann muss eben Paris herhalten. Genau gesagt das Schloss Haindorf in Niederösterreich, wo Richard Heubergers „Der Opernball“ (bis 7. August) für allerlei amouröse Irrungen und Wirrungen inklusive dem berühmten Chambre séparée sorgt.

Und das sehr, sehr gut! Denn Wagner-Trenkwitz hat mit Regisseur und Textbearbeiter Peter Lund einen echten Profi für dieses Genre gefunden, der flott, ironisch, aber liebevoll – das in Renovierung befindliche Schloss spielt keine Rolle – inszeniert hat. Und der auch an Sozialkritik nicht spart. Lund hat mit diesem „Opernball“ eine Art „Così fan tutte“ der leichteren Muse geschaffen, dabei die kluge, allen Männern Liebesdienste leistende Hortense (fabelhaft: Theresa Dax) ins Zentrum gerückt. Diese zitiert Karl Marx, weiß resignierend, dass Geld mehr wert ist als Liebe und entjungfert den pubertierenden Henri. Den gibt Eike N.A. Onyambu als hormongesteuerten Teenager exzellent.

Die übrigen Paare erfreuen durch Witz und Spielfreude, sind gesanglich top und werden von Hortense vorgeführt. Etwa Horst Lamnek als lüsterner Greis, der vor seiner Frau (Elke Hartmann) ziemliche Angst hat. Oder Boris Eder als Georges, dessen Frau Marguerite (Cornelia Horak) die Hosen anhat.

Köstlich Erwin Belakowitsch, der als biederer Paul einem Monty-Python-Sketch entsprungen sein könnte und in Julia Koci als seine Frau Angele eine ideale Partnerin findet. Am Pult des Wiener KammerOrchesters sorgt Dirigent Gerrit Prießnitz für guten Operettenton. Und Christoph Wagner-Trenkwitz glänzt auch.

"Grease" in Amstetten: Schmalzlocken, Pubertätsnöte und erste Liebe

Hoher Unterhaltungswert beim Musical „Grease“ in Amstetten

Von Markus Spiegel

Mit Stolz berichtet der Produzent des „Musical Sommers Amstetten“, Christoph Heigl, dass er 85 % der verfügbaren Tickets im Vorverkauf absetzen konnte. Ob es bei den sechs Zusatzvorstellungen bleiben wird, ist noch fraglich.

Wirklich erstaunt über die Zugkraft des Rock-N’-Roll-Musicals „Grease“ kann man nicht sein, denn die sehr erfolgreiche Verfilmung (1978) mit John Travolta und Olivia Newton-John ist mittlerweile ein Klassiker. Eine gefühlte Ewigkeit, immerhin 28 Jahre, sind seit der letzten Produktion im Raimundtheater vergangen. Beachtliche 300.000 Zuschauer mit 265 Vorstellungen konnte die österreichische Erstaufführung damals verbuchen. Jetzt sind sie wieder da, die „Pink Ladies“ und die „T-Birds“ in ihrem letzten Schuljahr 1959.

Und natürlich Sandy und Danny sowie die strenge Schulleiterin Miss Lynch und all die anderen klischierten Prototypen einer Schulklasse nicht nur dieser Zeit. Und da sind auch die Songs für Generationen: „Summer Nights“, „You’re The One That I Want“, „Sandy“ und „Hopelessly Devoted To You“.

Gesungen wird in Amstetten durchaus anständig. Deike Darrelmann als Sandy berührt ungemein, Alexander Auler (Danny) singt besser, als er spielt, Katharina Gorki als Rizzo gestaltet ihren Part glaubwürdig.

Die flotte Choreografie von Jerôme Knols ist partiell einfallsreich. Das exzellente Bühnenbild von Sam Madwar fällt auf, die Kostüme von Aleksandra Kica weniger.

Der musikalische Leiter Christian Frank und seine präzise Band sorgen für frische Arrangements und den nötigen Drive. Intendant und Regisseur Alex Balga hat etwas Probleme bei der Exposition, sorgt aber für einen Abend mit hohem Unterhaltungswert, der zu Recht schon bei der Generalprobe mit Standing Ovations belohnt wurde.

„Ein seltsames Paar“ in Berndorf: Da weint nur die Milch

So geht Komödie: Mit Alexander Jagsch und Gregor Seberg, Kristina Sprenger und Doris Hindinger als Schwestern.

von Susanne Zobl

Eine Komödie, wie Neil Simons Klassiker „Ein seltsames Paar“ braucht vor allem eines: starke Darsteller, wie Alexander Jagsch und Gregor Seberg im Stadttheater Berndorf demonstrieren. Ein Wohnzimmer im 70er-Jahre-Stil, eine Männerrunde beim Poker, deren Versorgungslage ist schlecht. „Der Eiskasten funktioniert seit zwei Wochen nicht mehr, die Milch lehnt nur noch in der Ecke und weint“, klagt einer.

Kartoffelchips und betagte Sandwiches sind alles, was ihnen Gastgeber Oscar, der nach dem Scheitern seiner Ehe allein in seinem New Yorker Appartement lebt, aufwarten kann. Doch dann kommt Felix. Auch seine Ehe ist gescheitert. Er hadert mit dem Freitod. Oscar nimmt den Freund bei sich auf. Was dann passiert, ist vielen aus der Verfilmung von Simons Komödie anno 1968 mit Jack Lemmon und Walter Matthau bekannt: Oscar will mit Felix’ Hilfe die Gunst von einer der zwei Schwestern, die sich im Haus eine Wohnung teilen, gewinnen.

Regisseurin Susi Weber kommt in ihrer Inszenierung ohne Aktualisierung aus – nicht einmal ein Handy kommt vor. Luis Graningers Bühne schafft ideale Bedingungen für eine flotte Tür-auf-Tür-zu-Komödie, Slapstick wohldosiert, inklusive. Das Beste: Weber vertraut dem Text und den Darstellern. Jagsch fasziniert als Felix. Man könnte ihm stundenlang dabei zusehen, wie er seine Wehwehchen zelebriert und seinem ausgeprägten Hang zur Sauberkeit bei ständigem Putzen frönt.

Seberg ist ihm ein würdiges Gegenüber, er changiert zwischen Draufgänger und Bonvivant. Auch die kleineren Rollen sind ausgezeichnet besetzt: Intendantin Kristina Sprenger zeigt mit Doris Hindinger das Schwesternpaar als ausgeflippte Kunstfiguren. Michael Duregger könnte einem Woody-Allen-Film entstiegen sein. Markus Hamele, Robert Kolar, und David Fuchs komplettieren ausgezeichnet. So funktioniert Komödie.

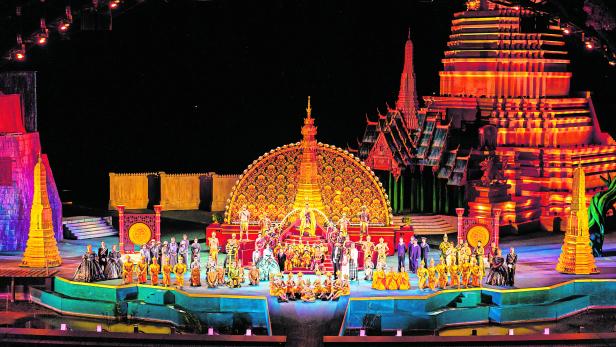

„Der König und ich“ in Mörbisch: Opulentes Wohlfühlmusical

Gold, Glamour, Glitter: „Der König und ich“ von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II bei den Seefestspielen

von Peter Jarolin

Viel riskiert und noch mehr gewonnen. Auf diesen Nenner lässt sich die erste Saison von Alfons Haider als Generalintendant der Seefestspiele Mörbisch bringen. Denn das Wagnis, die klassische Operette nach Jahrzehnten durch Musical zu ersetzen, ist – trotz vieler Unkenrufe im Vorfeld – aufgegangen.

Das ist bei „Der König und ich“ von Richard Rodgers (Musik) und Oscar Hammerstein II (Text) auf der Seebühne nachzuprüfen. Sicher: Das legendäre Team hat mit Musicals wie „Oklahoma“, „Carousel“, „South Pacific“ oder „The Sound of Music“ vielleicht populärere, ja stärkere Stücke geschaffen. Doch spätestens seit der Verfilmung mit Yul Brynner hat auch „Der König und ich“ – in Mörbisch spielt man in deutscher Sprache – Eingang in den Kanon des klassischen Musicals gefunden.

Und auch wenn ein paar Striche in den Dialogen (vor allem im zweiten Teil) nicht geschadet hätten, ist dieser „Clash of Cultures“ in Mörbisch ein Schau- und Hörvergnügen. Und das liegt gleich an mehreren Faktoren. Einerseits ist die (wahre) Geschichte rund um die britische Witwe Anna, die samt ihrem kleinen Sohn nach Siam reist, um die zahlreichen Kinder und noch zahlreicheren Frauen des dortigen Königs zu unterrichten, Herzschmerz vom Feinsten.

Doch hat vor allem das Leading Team ganze Arbeit geleistet. Regisseur Simon Eichenberger hat mit Tempo und Pfiff inszeniert, politisch wird er zum Thema Kolonialismus aber nie. Bühnenbilder Walter Vogelweider wiederum weiß, wie er die riesige Fläche bespielen muss. Er hat dafür halb Siam auf die Bühne gestellt.

Da gibt es riesige Pagoden, einen goldenen Buddha, einen Königspalast, der sich sehr schnell in ein Haus oder in ein Theater verwandeln kann, Gongs, ein Schiff, Wasserspiele und ein in das Stück eingebautes Mini-Feuerwerk – mehr an Opulenz und flotten Verwandlungen geht einfach nicht. Passend dazu die Kostüme (die Farbe Gold dominiert) von Charles Quiggin und Ales Valasek.

Michael Schnack sorgt am Pult des Orchesters der Seefestspiele (nebst Kinderchor) für das passende Sentiment, aber auch für flotte Sequenzen; die Besetzung ist in sich sehr homogen.

So gibt Kok-Hwa Lie den brummigen, autoritären, jedoch irgendwie liebenswerten König, der den Briten beweisen will, dass er kein Barbar ist, auch mit viel Ironie. Stimmlich – es wird naturgemäß verstärkt – erfüllt er seinen Part tadellos. Als resolute, weil selbstbestimmte Anna begeistert Milica Jovanovic vokal wie darstellerisch.

Samuel Wegleitner – es wird alterniert – als ihr Sohn, Vincent Bueno, Robin Yujoong Kim, vor allem jedoch Leah Delos Santos und Marides Lazo lassen aufhorchen.Werk

Das Musical wurde 1951 in New York uraufgeführt. Der damals unbekannte Yul Brynner spielte in der Originalproduktion wie auch bei Wiederaufnahmen die Hauptrolle.

Sternenkrieger gegen Ökos

Giuseppe Verdis „Nabucco“ im Römersteinbruch im burgenländischen St. Margarethen

Von Peter Jarolin

Das gesamte Burgenland ist heuer fest in königlicher Hand. Zumindest in künstlerischer Hinsicht. Bei den Seefestspielen Mörbisch bittet der König von Siam in Richard Rodgers’ (Musik) und Oscar Hammersteins II. (Text) Musical „Der König und ich“ zur Audienz.

Im benachbarten Römersteinbruch in St. Margarethen krönt sich Giuseppe Verdis titelgebender „Nabucco“ zum König und Gott gleichermaßen, was natürlich für ihn und seine noch machtgierigere Tochter Abigaille nur bedingt gut ausgehen kann.

Kampf ist somit angesagt zwischen den Babyloniern (Nabucco und Gefolgschaft) sowie den unterdrückten Hebräern. Bereits zum vierten Mal marschiert Nabucco – der biblische Herrscher Nebukadnezar II. – in Jerusalem, respektive im Steinbruch ein. 1996 war es die erste Oper, die dort gezeigt wurde.

„Nabucco“ – das klingt im Jahr 2022 nach viel Action, die es aber nicht wirklich gibt. Denn Regisseur Francisco Negrin setzt eher auf Dezenz. Zwar hat das Personal auf der riesigen Bühne viele Wege zu gehen; an großartigen Effekten wird diesmal jedoch bewusst gespart.

Man sieht (Bühne: Thanassis Demiris) ein kleines hebräisches Dorf, kleine Häuser aus Stein, goldene Tempel und eine eher unnötige Installation im Postkartenformat. Dazu kommt die eine oder andere harmlose Videoprojektion. Hier spielt der Steinbruch an sich die Hauptrolle, was Verdis Werk sogar zugutekommt. Einzige Ausnahme: In den Kostümen von Pepe Corzo wird der Unterschied zwischen Babyloniern und Hebräern deutlich. Nabucco und sein Gefolge könnten als Sternenkrieger einem „Star Wars“-Film entsprungen sein; die Israeliten erinnern dagegen an eine biedere, aber naturverbundene Ökotruppe. Soll sein.

Ähnlich erdig und unaufgeregt agiert auch Dirigent Alvise Casellati am Pult des guten Piedra Festivalorchesters, der Verdis Melodien viel Zeit einräumt und sie fein, aber mitunter etwas zu gemächlich realisiert. Nicht nur mit dem berühmten „Va, pensiero“ kann sich der Philharmonia Chor Wien in den Vordergrund singen.

Wobei überhaupt – zumindest bei der Premiere (die Besetzungen alternieren) – gut gesungen wird. So ist Lucas Meachem ein profunder, glaubwürdiger Nabucco, so punktet Ekaterina Sannikova als Abigaille mit ihrem dramatischen Sopran. Jongmin Park gibt einen sicheren Zaccaria, Jinxu Xiahou einen ebensolchen Ismaele, Monica Bohinec behauptet sich als Fenena mühelos. In den kleineren Partien wirken Ivan Zinoviev, David Jagodic und Amélie Hois tapfer mit.

Und 2023 sollte dann wieder ein Spektakel zu erwarten sein. Bei Georges Bizets „Carmen“ .

Djinghis Khan und Katharina die Große in futuristischem Gewand

In der Wachauerarena in Melk wurde die Musikrevue "Glory Days. Oder: Junge Römer“ uraufgeführt - coronabedingt in reduzierter Form

Von Anne Fliegel

Was haben Cyborgs, Maria Theresia und Napoleon gemeinsam? Richtig! Eigentlich nichts. Trotzdem kommen sie alle in Tania Goldens Musikrevue „Glory Days. Oder Junge Römer“ vor, welche am Mittwoch bei den Sommerspielen in Melk Premiere feierte. Eine Idee, die nicht ganz überzeugen kann.

Zugegeben, das Team hatte es nicht leicht. Krankheitsbedingt wurde die Uraufführung um eine Woche verschoben, Proben fielen aus oder fanden in hybrider Form statt - und die Premiere musste letztendlich mit einem Darsteller weniger auskommen. Hut ab also, dass das Ensemble kurzerhand das Stück veränderte und trotzdem eine Show ablieferte! Ob das jedoch die beste Entscheidung war, bleibt fraglich.

Die Musikrevue handelt von einem Trainingsprogramm in ferner Zukunft, bei dem die nächsten Regent:innen ausgebildet werden sollen. In der letzten Phase müssen die Teilnehmer:innen schließlich in die Rollen früherer Herscher:innen schlüpfen und ihr Können unter Beweis stellen. Um das Ganze komplett zu machen, gibt es noch eine Liebesgeschichte sowie Machtkämpfe und chaotische Zustände.

Zumindest ist das die Handlung - laut dem Programmheft. Während der Aufführung wird diese nicht ersichtlich, vielmehr ist das Geschehen auf der Bühne ein unverständlicher Ablauf. Vielleicht wäre das Stück mit voller Besetzung verständlicher gewesen, nichtsdestotrotz passen die Lieder nur teilweise zum Inhalt, und die Rollenverteilung ist vor allem im ersten Akt unklar.

Die meiste Zeit wird eine schräge Bühnenshow mit silberglänzenden Kostümen, bunter Beleuchtung und futuristischen Elementen geliefert, jedoch mit einigen Längen.Die Aufführung lebt eindeutig von den bekannten Liedern, die von Elvis Presley über Queen bis hin zu Kraftklub reichen und zum Mitklatschen und Mitwippen einladen. Beeindruckend sind die Stimmen von Valentina Inzko Fink und Cornelia Mooswalder, die Männer sind eher eine blässliche Erscheinung, Eleftherios Chladt rettet die Show jedoch mit gewissem Witz.

Die Idee einer Zeitreise quer durch die Musikgeschichte der letzten Jahrzehnte ist lustig und erfreut Jung und Alt. Die Mischung aus melodramatischem Historiendrama und Raumschiff Enterprise macht das Stück jedoch zu einer ermüdenden Angelegenheit. Ein simpler und klassischer Inhalt ist vielleicht nicht immer die schlechteste Idee.

"Die gefesselte Phantasie": Ein Puppentheater im Riesenformat

Ein Achim-Freyer-Gesamtkunstwerk ohne Pomp, aber mit viel Fantasie und feinen Details bei den Raimundspielen in Gutenstein

Von Thomas Trenkler

Man muss an Fitzcarraldo denken, der von großer Oper im Dschungel träumte. Denn Johannes Krisch, der neue Intendant der Raimundspiele (und Klaus Kinski von der Intensität her gar nicht so unähnlich), war von der Idee beseelt, in Gutenstein Welttheater machen. Mit dem 88-jährigen Gesamtkunstwerker Achim Freyer. Auf einer Wiese in einem Bierzelt.

Das muss man sich erst einmal trauen, wenn es so gut wie kein Equipment gibt, keine Scheinwerferbatterien und keine computergesteuerte Bühnentechnik. Doch das Unmögliche möglich zu machen: Das dürfte Achim Freyer gereizt haben, auch wenn das Stück – „Die gefesselte Phantasie“ – eher der müde Abklatsch eines „Original Zauberspiels“ ist.

Es gibt zumindest eine gewisse Aktualität: Der friedlichen Blumeninsel Flora, auf der man sich der Poesie hingibt, drohen Krieg und Verderben. Eben noch hatte Freyer seine Farbklecks-Bilder auf die drei riesigen Projektionsflächen geworfen, nun taucht er alles in düsteres Schwarzweiß, auch den Gazevorhang an der Rampe.

Zwei böse Zauberschwestern durchkreuzen die Pläne der Königin, die noch heute jenen Mann ehelichen will, der das schönste Gedicht verfasst: Sie nehmen die Göttin der poetischen Phantasie gefangen – und schicken den Ungustl Nachtigall ins Rennen, den sie flugs in einem Wiener Wirtshaus aufgabeln. Der Liedermacher, ein liederliches Leben führend, ist konkurrenzlos. Denn auch Amphio, in den die Königin verliebt ist, fällt nichts ein.

Ferdinand Raimund erzählt also ein Märchen für Erwachsene. Und Freyer macht aus der klug gekürzten Vorlage ein geradezu archaisches Puppentheater im Riesenformat: Die prächtig kostümierten Schauspieler gleiten, wie von Zauberhand geführt, stabpuppenartig über die schwarz ausgekleidete Bühne, das Gesicht oder die Maske immer dem Publikum zugewandt: Kein einziges Mal treffen sich Blicke.

Wer sich auf diese sehr abstrakte Form einlässt, wird mit liebevollen Details belohnt: Die Schleppe der säuselnden Königin scheint kein Ende zu haben, in der Wirtshausszene fließt das Bier in Klipp-Klapp-Krüge. Eduard Wildner begeistert als Nachtigall, Tini Kainrath könnte als poetische Phantasie ruhig mehr singen. Krisch führt als Narr, kurz den fantasievollen Poeten André Heller nachahmend, durch den Abend.

Bei der Verbeugung nach der Premiere am Mittwoch brach er in Tränen aus: Freyer war Stunden zuvor wegen einer Bronchitis ins Krankenhaus eingeliefert worden. Möge er bald gesunden!

Trotz sehr unfreundlicher Wettergötter – die Musik siegt

Klosterneuburg: Giacomo Puccinis „La Bohème“ mit einer verregneten Premiere

Von Peter Jarolin

Da ist er schon wieder, dieser blöde Konjunktiv, der uns die letzten Jahre Pandemie-bedingt begleitet hat. Was also wäre wenn. . . Wenn diesfalls nicht nur die Pandemie, sondern auch der Wettergott ihr böses Spiel nicht unbedingt bei der Premiere zulasten der künstlerisch bedeutsamen „operklosterneuburg“ (sic!) fortgesetzt hätten?

Man hätte eine andere Mimì gehört und man hätte vielleicht auch eine Inszenierung im malerischen Stift von Klosterneuburg sehen können. Doch die Inszenierung wurde nur in Fragmenten (Regie: Francois de Carpentries, Bühne: Hans Kudlich, Kostüme: Karine van Hercke) erfahrbar.

Massiver Regen zwang Intendant Michael Garschall dazu, in die sogenannte Babenbergerhalle (eigentlich wird dort vor allem Basketball gespielt) auszuweichen. Weder optisch, noch akustisch die ideale Spielstätte. Aber die musikalische Seite entschädigte für vieles.

Denn die für ihre erkrankte Kollegin kurzfristig eingesprungene französische Sopranistin Camille Schnoor ist eine wunderbare Mimì, vokal ausgezeichnet, darstellerisch mehr als glaubhaft. Sie verfügt über eine schöne Stimme, macht in allen Lagen die todkranke, liebende Frau glaubhaft. An ihrer Seite ist Tenor Clemens Kerschbaumer ein wackerer Rudolfo, dessen Stimme vor allem in den unteren Regionen gut funktioniert.

Ein Ereignis: Thomas Weinhappel als fabelhafter Marcello – das ist Schönklang und Kultiviertheit pur, er findet in Aleksandra Szmyd eine feine, frivole Musetta; Aleš Jenis (Schaunard) Dominic Barberi (Colline) und Marc-Olivier Oetterli fügen sich ein. Dirigent Christoph Campestrini macht am Pult der guten Beethoven Philharmonie akustisch das Beste. Der Konjunktiv aber bleibt! Dennoch Bravo!

„Sunset Boulevard“ in Baden ist ein Erfolg

Andrew Llyod Webbers Musical wurde im Stadttheater erfolgreich umgesetzt

Von Markus Spiegel

Die Qualität der Inszenierungen am Stadttheater Baden können unterschiedlicher kaum sein. Dieses Mal kann Intendant Michael Lakner mit dem Musical „Sunset Boulevard“ von Andrew Lloyd Webber, nach dem gleichnamigen Film von Billy Wilder mit Gloria Swanson und William Holden aus dem Jahre 1950, einen beachtlichen Erfolg verbuchen. Buch und Libretto stammen von Don Black und Christopher Hampton.

Das Musical hatte seine Uraufführung 1993 in London und erhielt etliche Auszeichnungen, auch als „Bestes Musical“ und für Glenn Close als „Beste Schauspielerin“ (Broadway) in der Rolle der Norma Desmond, einem alternden, exzentrischen Filmstar, die sich in einen jungen Drehbuchautor verliebt. Zwei Songs, die von allen Popdiven, Barbra Streisand abwärts gesungen werden, bleiben im Gedächtnis : „With One Look“ und „As We Never Said Goodbye“. Im deutschen Sprachraum wurde das Werk, das als letzter großer Hit von Lloyd Webber angesehen wird, oft inszeniert. In der Hauptrolle brillierten Helen Schneider, Pia Douwes und Daniela Ziegler.

In Baden spielt die ausgezeichnete Maya Hakvoort diesen Part und zieht alle Register ihres Könnens, sowohl schauspielerisch als auch stimmlich. Den jungen Schriftsteller Joe Gilles gibt der fesche Lukas Perman, den man sicher als Idealbesetzung bezeichnen kann, zumal sein „Bühnenalter“ ihn noch jünger aussehen lässt. Nach einem eher verhaltenen ersten Teil, kann er im 2. Akt mit Vitalität und Spielfreude überzeugen.

Regisseur Andreas Gergen kennt „Sunset Boulevard“ sehr genau. Eine wunderbare Idee sind lebende Oscar-Statuetten, die von ihm einfallsreich im Musical eingesetzt werden. Die Ausstattung von Christian Floeren ist klug konzipiert. Die symphonische Partitur wird von Andjelko Igrec sauber umgesetzt.

Perchtoldsdorf: Ein verschleppter, poetischer Jux

Intendant Michael Sturminger verabschiedet sich mit „Molière" von Michail Bulgakow.

Von Guido Tartarotti

Mit dem passenden Stück – „Molière oder Der Heiligenschein der Scheinheiligen“ – beendet Michael Sturminger nach neun Jahren seine Intendanz bei den Sommerfestspielen Perchtoldsdorf. Passend, denn der sowjetische Schriftsteller Michail Bulgakow hinterfragt darin die Arbeit des Theatermachers und dessen Verhältnis zur Macht. Wenn Bulgakow „Molière“ schreibt, meint er sich selber, der Sonnenkönig Ludwig XIV. steht für Stalin, die Kirche für die Geheimpolizei.

Das Stück beginnt im Stil von „Der nackte Wahnsinn“ mit turbulenten Vor-der-Bühne-/Hinter-der-Bühne-Szenen, und endet wie eine „Jedermann“-Paraphrase mit einer Leichen-Prozession. Dazwischen stehen zwei Stunden und 45 Minuten Jux und Tollerei, mehr oder weniger zündende Späße, aber auch traurige Poesie und die Tragödie eines alternden Künstlers, der die Gunst des Königs und der Frauen verliert und von der Kirche denunziert wird.

Die Text-Neufassung ist gelungen, gespielt wird großteils sehr gut. Michou Friesz etwa schafft eine hinreißende Parodie eines Königs, Hannah Rang ist eine verführerische Armande, Milena Arne Schedle ein vorwitziger Moyron. Nikolaus Barton sammelt als wienerischer Hofnarr Lacher ab. Wojo von Brouwer ist erst im Untergang ein interessanter Molière.

Was diesen charmanten Theaterabend leider doch sehr bremst, ist die seltsam verschleppte Inszenierung von Sturminger.

Schlossspiele Kobersdorf: Der Böck hat sich zum Bockerer gemacht

Claus Tröger gelingt eine solide, unterhaltsame Inszenierung von "Der Bockerer" - Intendant Wolfgang Böck begeistert

In Kobersdorf lebten einst, bis zum „Anschluss“ Österreichs ans Deutsche Reich, 219 Juden. Sie betrieben u. a. Gemischt- und Eisenwarenhandlungen, Schneiderwerkstätten und Fleischhauereien. In der NS-Zeit wurden sie, wie allerorts, vertrieben oder deportiert – und deren Betriebe „arisiert“.

Im November 1938 klirrten auch im 1860 eingeweihten Tempel die Luster. Man beließ es aber bei der Schändung: Die Synagoge wurde nicht in Brand gesteckt – und fortan als Heim für SA-Truppen missbraucht. Die Geschichte des Bauwerks ist auch in der Nachkriegszeit keine ruhmreiche. Bis 2019.

Das Land erwarb die Ruine und ließ sie komplett restaurieren. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen. Und man kann die Synagoge kostenlos besichtigen – unmittelbar vor dem Spiel im Schloss.

Zum „50-jährigen Jubiläum“ der Schlossspiele bringt Wolfgang Böck, der 69-jährige Intendant, passenderweise einen unterhaltsamen wie berührenden Crashkurs zum Dritten Reich. In „Der Bockerer“ lassen Peter Preses und Ulrich Becher echt nichts aus: Sie erzählen von Reibepartien und dem Anhimmeln des Führers, von Ariernachweisen und Judenverfolgung, von der Ernüchterung nach Stalingrad und der Befreiung bzw. Besatzung durch die vier Siegermächte.

Im Zentrum steht der bauernschlaue, aufmüpfige Fleischer Karl Bockerer in der Paniglgasse, der justament am gleichen Tag im gleichen Jahr Geburtstag hat wie Hitler. Dass ihm dessen Frau Binerl erklären muss, was die Nürnberger Rassengesetze sind: Das ist völlig unglaubwürdig, dem didaktischen Ansatz geschuldet.

Maria Hofstätter vermag zudem als übereifrige Nazisse nicht wirklich zu überzeugen. Und Markus Freistätter tut sich als illegaler SA-Scherge schwer: Er gewinnt erst an Kontur, wenn der Bockerer-Sohn als Häufchen Elend an die Ostfront muss.

Aber Böck hat sich zum Bockerer gemacht. Und das macht er, mitunter an Ernst Waldbrunn erinnernd, hinreißend – etwa beim Verhör im Gestapo-Hauptquartier.

Zusammen mit Wolf Bachofner als Spezi Hatzinger gelingen wunderbare Dialoge wie auch Slapstick-Einlagen: Die beiden machen die Verfilmung mit Karl Merkatz vergessen, obwohl Andy Hallwaxx als Anwalt Rosenblatt nie an Heinz Marecek herankommt. Die Abgrenzung vom Film aus 1981 gelingt auch deshalb, weil in der soliden Inszenierung von Claus Tröger andere Schwerpunkte gesetzt werden.

Die Szenerie von Erich Uiberlacker – rot lackierte Trennelemente mit Gitterstruktur und eine Drehbühne in Grautönen vor den bunt beleuchteten Arkadenbögen – ist in erster Linie praktikabel, die Kostüme von Gerti Rindler-Schantl illustrieren die NS-Zeit perfekt. Zusammen mit einem durch die Bank österreichischen Ensemble entsteht eine packende Geschichtsstunde. Nur die Nie-wieder!-Botschaft „Aufpass’n muss ma!“ ist gar ein bisschen aufdringlich.

50 Jahre Nestroy in Schwechat

Peter Gruber verabschiedet sich als Regisseur und Intendant in der 50. Saison von den Nestroy-Spielen in Schwechat mit seiner famosen Inszenierung von „Nur Ruhe!“

Von Susanne Zobl

Nestroy spielen, das heißt, ohne Wenn und Aber in das Abgründige menschlicher Seelen blicken. Das demonstriert seit 50 Jahren der Schauspieler, Regisseur und Intendant der Nestroy-Spiele Schwechat, Peter Gruber. Nach diesem Sommer übergibt er sein Amt an Christian Graf, seit 22 Jahren Teil des Nestroy-Ensembles in der ehemaligen Lederfabrik Schloss Rothmühle. Das Archiv betreut Gruber jedoch weiter. Zuvor zeigt er das selten gespielte Stück „Nur Ruhe“!“. Treffender hätte er sein Abschiedsstück nicht wählen können. Ein Lederfabrikant will sich in den Ruhestand zurückziehen und seine Fabrik abgeben. Ungebetene Gäste aber stören den Vorgang. Gruber, wahrer Könner und Kenner der Materie, verwebt subtil aktuelle Bezüge in Nestroys Text. Lohn-Dumping, Pandemie, Querdenker, Wurmdoktor, ein fragwürdiges Gericht und sogar Metoo, nichts bleibt unerwähnt und das nicht nur in den Couplets (Musik: Otmar Binder).

Das Geschehen entwickelt in den etwas mehr als zweieinhalb kurzweiligen Stunden enorme Sogwirkung. Gruber führt sein Ensemble auf Andrea Költringers praktikabler Bühne, einem einstöckigen Haus, Teich inklusive, präzise und konzentriert seine Inszenierung auf den Text. Damit macht er Nestroys alle Schichten umfassende Gesellschaftskritik sichtbar und führt vor, wie gut sich diese auf heutige Verhältnisse umlegen lässt. Gespielt wird sehr gut. Rainer Doppler steht als sympathischer, sich nach Ruhestand sehnender Fabrikant Anton Schafgeist im Zentrum. Christian Graf zeigt die Facetten des aufstrebenden Gesellen Rochus Dickfell. Marc Illich agiert virtuos als überkorrekter Werkführer Walkauer, Sophie Hörlezeder macht aus der Nebenrolle Peppi eine echte Kunstfigur, um nur einige wenige aus dem famosen Ensemble zu nennen. Viel Applaus für alle Mitwirkenden und stehende Ovationen für den scheidenden Intendanten Peter Gruber.

„Weißes Rössl“ mit Mängeln: Wenn sich Stimmen im Kurpark-Geäst verfangen

Benatzkys Singspiel in der Sommerarena Theater Baden

Von Markus Spiegel

Das berühmte Singspiel „Im weißen Rössl“ von Ralph Benatzky ist nicht umzubringen. In allen möglichen Inszenierungsformen – traditionell, progressiv, sogar transgender – kann man diesen Evergreen des musikalischen Unterhaltungstheaters in unzähligen Aufführungen erleben. Die Publikumswirksamkeit ist immens, ein Ohrwurm folgt dem nächsten. Nach der Vorstellung weiß man gar nicht, was man zuerst nachpfeifen soll: „Im weißen Rössl am Wolfgangsee“, „Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist“, „Es muss was Wunderbares sein“, „Die ganze Welt ist himmelblau“.

Eine vollkommen richtige Entscheidung des Intendanten der Bühne Baden, Michael Lakner, dieses Stück in der Sommerarena heuer aufzuführen. Unter Besucherschwund wird das Singspiel nicht leiden, obwohl Regisseurin Isabella Gregor wenig Einfälle und Fantasie hat, die gemalten Prospekte kaum Ironie aufweisen.

Die Stimmen von Verena Scheitz (eine herrische Wirtin), Boris Pfeifer (Leopold mit gequältem Musicaltouch) und dem bravourös eingesprungenen Alexander Kröner (Dr. Siedler) verheddern sich durchs offene Dach der Sommerarena im Geäst des Kurparks. Oliver Baier als Sigismund versucht nur durch seine Präsenz Komik zu verbreiten. Ausgerechnet der Piccolo, gespielt von Jonas Zeiler, ist originell und lustig, der muss aber nicht singen, nur eine kleine Einlage am Akkordeon ist ihm gestattet.

Michael Zehetner führt das Orchester der Bühne Baden souverän durch den Abend. Anna Vita hat eine auffallend gute Choreografie geschaffen. Man hat schon viel bessere Inszenierungen in Baden gesehen, aber flott gespielt wird allemal. Vielleicht werden die Zuseher die Mängel nicht bemerken wollen. Es ist ja Sommertheater!

Sommerfestspiele Haag: Ich steh im Wald

Shakespeares "Wie es euch gefällt" in einer herrlichen Neufassung.

Von Guido Tartarotti

William Shakespeare zeigt Menschen im Ausnahmezustand – im Zustand der Entgleisung. In seinen Tragödien endet diese Entgleisung üblicherweise mit jeder Menge Todesopfern, in seinen Komödien mit Hochzeiten. (Wo ist der Unterschied, könnte man fragen: Nun, eine Komödie ist eine Tragödie, die den Notausgang gefunden hat.)

In „Wie es euch gefällt“ ist es ein äußerer Ausnahmezustand, der den inneren auslöst: Der böse Bruder des guten Herzogs hat die Macht übernommen, der gute Herzog ist in den Wald geflohen, und er ist nicht der einzige. Bald wimmelt es im Wald von verirrten Menschlein, die nach Kräften mit ihren Ängsten und der Liebe kollidieren. Spätestens seit Grimms Märchen wissen wir ja: Der Wald ist der ideale Ort, um Ausnahmezustände zu erleben.

Bei den Sommerfestspielen in Haag hat man den Wald ganz allerliebst nachgestellt: Da gibt es jede Menge wildgewordener Topfpflanzen, einen kleinen Fluss, ein Zelt, über allem thront drohend die herzögliche Burg (Bühne: Kaja Dymnicki).

Dymnicki, Alexander Pschill (also das Kernteam des kleinen Wiener Theaters Bronski & Grünberg) und Haag-Intendant Christian Dolezal haben eine großartig funktionierende Textfassung erstellt, dominiert von herrlichem Schmäh, bei dem Abgründiges direkt neben Seichtem platziert wurde.

Ganz wunderbar hat man die Anzüglichkeiten aufgenommen, die Shakespeare selbst so geliebt hat. Auch hier gibt es Frauen, die als Männer verkleidet sind. Da zu Shakespeares Zeiten auch Frauenrollen von Männern gespielt wurden, sind das genau genommen Männer, die Frauen spielen, die Männer spielen. Folglich gibt es herrliche genderfluide Verwirrungen – in Haag muss sich eine Frau nicht einmal entscheiden, ob sie lieber einen Mann oder eine Frau lieben will: Mit einem guten Zeitplan geht beides.

Das Stück wurde außerdem in Richtung Musical erweitert (Musik: Stefan Lasko und Stefan Galler). So etwas ist immer gefährlich, aber die Songs funktionieren perfekt, außerdem wird sehr gut gesungen.

Intendant Dolezal hat mit merkbar großem Spaß an Slapstick und temporeichen Verwicklungen inszeniert. Miriam Fussenegger, Agnes Hausmann, Josef Ellers, Jakob Semotan, Charlotte Krenz, Tanja Raunig, Dominik Kaschke und Dolezal selbst spielen ebenso vergnügt wie präzise.

Fazit: Großer Jubel für einen Heidenspaß, sogar das Gewitter machte knapp drei Stunden lang Pause.

"Nero" in Melk: Der verzogene Bub wollte doch nur spielen

Die Uraufführung „Nero“ von Jérôme Junod als grelle Tyrannen-Show zum Nachdenken mit Sebastian Pass in der Wachauarena

Von Susanne Zobl

Ist von Darstellungen des römischen Imperators Nero die Rede, denken wahrscheinlich (nicht nur) Cineasten an das Bild des jungen Peter Ustinov aus Mervyn LeRoys Verfilmung von Henryk Sienkiewicz’ Roman „Quo vadis?“. So bombastisch wie der Hollywood-Klassiker anno 1951 ist die Uraufführung von „Nero. Er wollte doch nur spielen“ in der Wachauarena in Melk freilich nicht.

Jérôme Junod stellt in seinem theatralischen Biopic des antiken Herrschers subtil Bezüge zur Aktualität her und lässt die Figuren in lockerer Umgangssprache miteinander kommunizieren. Intendant Alexander Hauer, der selbst Regie führt und bei Bedarf auch im Ensemble einspringt, rückt auf Daniel Sommergrubers grell-oranger Bühne das Geschehen mit dem eher entbehrlichen Begleitsound (Jakob Kammerer) mit Schlagzeugrhythmen, elektronischen Klängen und einem poppigen Finale in Show-Nähe.

Das geht auf Kosten der Sogwirkung des Texts und erzeugt Längen. Aber sei’s drum, gespielt wird von einem engagierten Ensemble und das mehr als beachtlich.

Im Zentrum steht Sebastian Pass, der Neros Metamorphose vom verzogenen Buben zum Mutter- und Gattinnenmörder mit Verve vollzieht. Zwischendurch zitiert er „schtzngrmm“ von Ernst Jandl. Wenn er nach der Pause das Modell einer antiken Stadt anzündet und von einem neuen Rom zu fantasieren beginnt, zeigt er einen geistig Entrückten.

Maxi Blaha stellt Neros Mutter als aufgedonnerte Intrigantin dar. Feinste Darstellungskunst bringt Thomas Kamper als Seneca auf die Bühne. Seine scharfe Figurenzeichnung demonstriert, dass er dort fehlt, wo er unter anderen Direktoren wirkte, am Burgtheater oder am Volkstheater. Sophie Prusa ist eine heutige Poppea, Julia Jelinek eine sympathische Acte, Claudia Carus berührt als Octavia, Kajetan Dick ergänzt formidabel als Senator.

Kommentare