"Zauberflöte" an der Staatsoper: "Das Licht siegt über die Dunkelheit"

Eine neue „Zauberflöte“ an der Wiener Staatsoper (Premiere ist am Montag) – da ist man ganz tief drin in der Historie und der DNA des Hauses, das fast mit Mozarts Oper eröffnet worden wäre und das das Werk schon in vielerlei Form dargeboten hat. Diese Schwere der Geschichte und die nostalgisch aufgeladene Emotion, die das Publikum dem Werk entgegenbringt, machen es, so könnte man meinen, für eine Regisseurin nicht einfacher. Wie nähert man sich also einer Oper, bei der jeder gleich eine Melodie im Kopf – und ein (ziemlich fixes) Bild vor Augen hat, wie das aussehen soll?

Barbora Horáková will, wie sie im KURIER-Gespräch erzählt, bei Mozarts Hitoper „die Menschlichkeit und die Magie“ zeigen, die dem Werk innewohnen. Und erkunden, „was es heißt, als Mensch durch das Leben zu gehen und Prüfungen durchzumachen, und zu verstehen zu versuchen, worum es eigentlich geht. Was ist unsere Berufung, was wollen wir hier und wo endet das Ganze?“

Gemeinsam

Das ist natürlich eine Frage, auf die man gerne eine Antwort hätte. Also, worum geht es im Leben? „Das kann ich, fürchte ich, nicht beantworten“, sagte die Regisseurin mit einem Lachen. „Man kann es vielleicht so führen, dass man die Hoffnung und die Schönheit erlebt. Und Musik als etwas Metaphysisches, das wir nicht verstehen, aber spüren können.“ Und man könne sich bewusst werden, dass „das alles vielleicht leichter ist, wenn man zu zweit, gemeinsam, durch das Leben geht, mit jemandem, den man liebt. Dann muss man sich weniger fürchten.“

Daher zeigt Horáková in der Neuinszenierung Pamina (Slávka Zámečníková) und Tamino (Julian Prégardien) zuletzt mit umgeschnallten, lebensgroßen Puppen ihrer selbst im hohen Alter.

„Man erlebt sie immer älter, bis sie die letzten Prüfungen eigentlich in den Tod führen. Was übrigens das meist benutzte Wort in der Zauberflöte ist!“

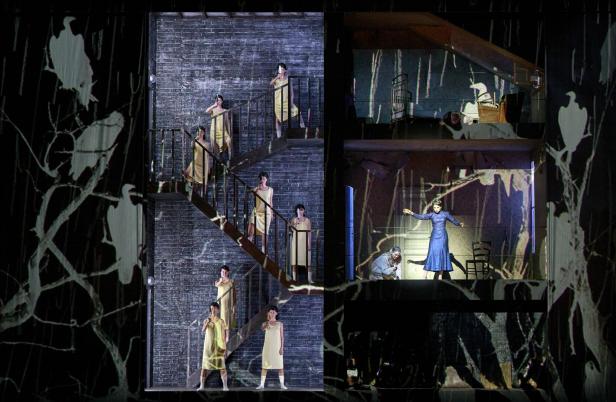

Den Beginn macht die Neuinszenierung aber in einem Spukhaus. Horáková verlegt die Handlung in eine Welt, die wie im Märchen „ein bisschen verfremdet ist“, drei Buben, die auf ihren BMX-Rädern in dieses Spukhaus fahren, sehen „komische Bilder an den Wänden, die Menschen sind halb Mensch, halb Vogel“, einer „wird von einer Schlange verfolgt“.

Die handelnden Figuren der „Zauberflöte“, sagt sie, „tauchen auf wie Märchenfiguren. Aber das Tolle ist, jeder ist auch ein Mensch. Die Königin der Nacht ist auch eine Mutter, die unter dem Verlust ihrer Tochter wirklich leidet. Sarastro ist nicht nur Herrscher, sondern vertritt auch starke philosophische Ideale. Papageno ist ein Vogelfänger, aber beweist gleichzeitig auch die größte Menschlichkeit überhaupt, und zeigt auch, was es heißt, wenn man einsam ist.“

Die Oper wird als Reise durch verschiedene Räume dieses Hauses inszeniert; in allen diesen Räumen warten Prüfungen verschiedener Art. Der erste etwa ist gleich ein Klassenzimmer mit Lehrerinnen, „wie ich das früher in Prag erlebt hatte.“ Ist das gut oder schlecht? „Meine Klavierlehrerin hat mir mit einem Stab über die Finger geschlagen“, sagt Horáková.

Am Schluss siege „das Licht über die Dunkelheit“, sagt Horáková, was natürlich auch eine Hoffnung für das sogenannte echte Leben abseits der Bühne ist. Die Oper endet im Anfangsraum – nur diesmal lichtdurchflutet, und jedes Chormitglied hat ein Glockenspiel in der Hand. „Hätte jedermann dieses kleine Glockenspiel, das die einfachste Melodie spielt, und würde sich darauf einlassen, diesem schönen süßen Klang nur zuzuhören: Da passiert schon etwas in den Herzen. Auch bei den Menschen, die vielleicht manchmal die Dunkelheit in sich gewinnen lassen.“

Echte Dunkelheit

Das mit der Dunkelheit kommt in der echten Welt eher öfter vor als das mit dem Licht, oder? „Natürlich kann man das sofort übersetzen in die furchtbare Politik, die man in der Welt sieht“, sagt Horáková, „sei es in Russland, der Ukraine, in Palästina oder in Israel. Wer sich das bewusst vor Augen führt, wird es vielleicht alles in der Inszenierung finden, aber ich habe das nicht als vorderstes hingestellt.“

Eine besonders prominente Rolle spielt bei Horákovás Inszenierungen die Musik, schließlich ist sie ausgebildete Sängerin. Das Publikum moniert ja verlässlich, dass Regisseure nicht aus der Musik heraus arbeiten – ist es wirklich so ein großer Vorteil, das zu tun? „Ja“, sagt sie. „Ich kann schnell ablesen, wie Sänger auf der Bühne funktionieren, wer etwa ein bisschen mehr Action braucht, um sich zu befreien.“

Sie komme „immer aus der Emotion der Musik, bevor ich den Text angehe“. Aber, betont sie: „Regie ist, gerade auch bei Mozart, immer Interpretation. Aber auch das Notenmaterial, das wir bekommen, ist schon eine Interpretation! Ich finde es immer ziemlich lustig, wenn man sagt, das ist wie die Bibel. Jede Religion liest die Bibel ganz anders!“

Die Staatsoper ist ja ein Riesenapparat. Wie ist es, hier zu inszenieren? „Es ist schon sehr, sehr komplex. Eine neue, sehr große Produktion zu stemmen in der Zeit, die man zur Verfügung hat, ist schon ein bisschen der Wahnsinn. Es ist toll, hier zu arbeiten, die Menschen sind fantastisch. Aber mehr Zeit kann man sich nicht erzaubern, auch nicht mit der Zauberflöte.“

Kommentare