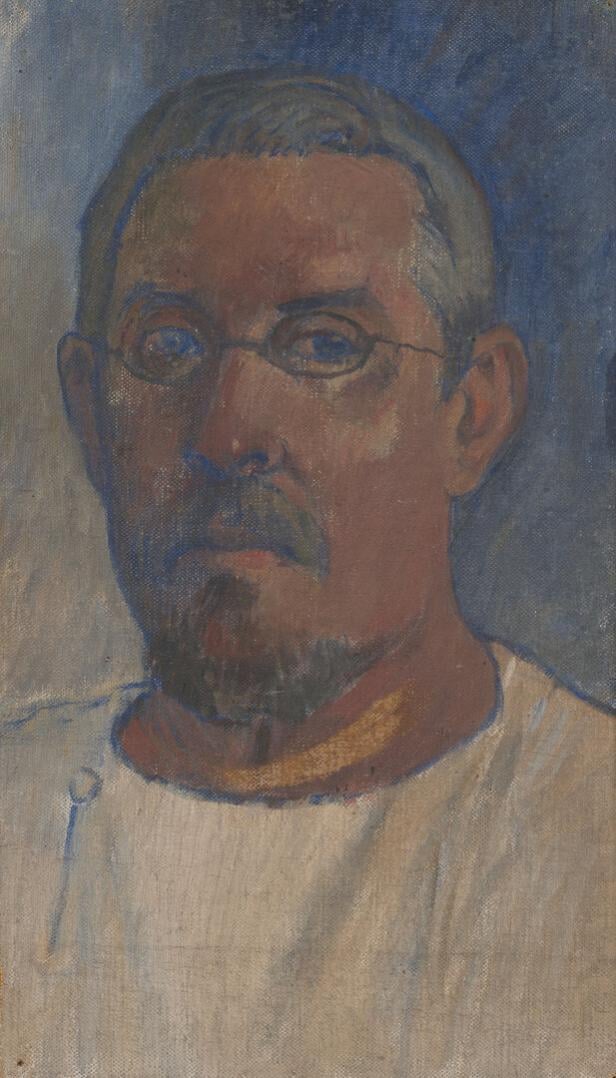

Paul Gauguins letztes Selbstporträt laut Experten keine Fälschung

Das mutmaßlich letzte Selbstporträt des Künstlers Paul Gauguin aus dem Jahr 1903 ist echt. Nach einem Fälschungsverdacht hat eine Untersuchung die Authentizität des Gemäldes bestätigt, wie das Kunstmuseum Basel mitteilte.

Fazit der Untersuchung ist, dass es „höchst unwahrscheinlich“ ist, dass das Werk eine spätere Fälschung ist. Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass es der französische Künstler 1903 malte, möglicherweise mit Unterstützung seines Freundes und Pflegers Nguyen Van Cam, wobei hier keine Eindeutigkeit bestehe.

Die Analyse kam auch zum Schluss, dass das Bild posthume Übermalungen aufweist, die zwischen 1918 und 1926 angefertigt wurden. Bei den nachträglichen Übermalungen sei aber keine Fälschungsabsicht zu erkennen, schreibt das Kunstmuseum.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte der Sammler Fabrice Fourmanoir. Er meldete sich im März 2025 beim Kunstmuseum und äußerte Zweifel an der Echtheit des Bildes „Portrait de l'artiste par lui-même“, das sich seit 1945 in der Sammlung in Basel befindet. In den Augen von Fourmanier handelt es sich bei alle mit 1903 datierten Werke von Gauguin um Fälschungen, da der Künstler zu diesem Zeitpunkt zu krank gewesen sei, um noch zu arbeiten.

Gauguin starb im Mai 1903 in Atuona in Französisch-Polynesien. Die Leiden, die er zuvor durchmachte, deuteten auf eine Syphilis-Erkrankung hin, allerdings wurde dieser Befund durch jüngere Studien wieder infrage gestellt. In Zähnen, die höchstwahrscheinlich vom Verstorbenen stammten, wurden demnach Substanzen wie Arsen, die für die Behandlung der Geschlechtskrankheit jener Zeit typisch, waren, nicht gefunden.

Material-Analysen

Was das Selbstporträt betrifft, nahmen die Abteilungen Provenienzforschung, Restaurierung und Kunst des 19. Jahrhundert des Kunstmuseums ebenfalls technologische Analysen des Werks vor. Dabei kamen verschiedene Verfahren wie mikroskopische Untersuchungen, UV-Beleuchtung und Laboranalysen von Farbproben zum Einsatz. Die Analyse kam zum Schluss, dass die Malmaterialien des Porträts der Zeit um 1900 entsprechen.

Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass jemand das Werk im Gesicht malerisch überarbeitete. Zudem stellte sich heraus, dass in den übermalten Partien Titanweiß zum Einsatz kam - eine Farbe, die erst ab 1918 Verbreitung fand. Der Nachweis dieser Farbe hatte Analysten einst auf die Spur des Fälschers Wolfgang Beltracchi geführt, der Bilder von Meistern der klassischen Moderne systematisch gefälscht und Experten hinters Licht geführt hatte.

Kommentare