Museen "dürfen nicht verschwinden"

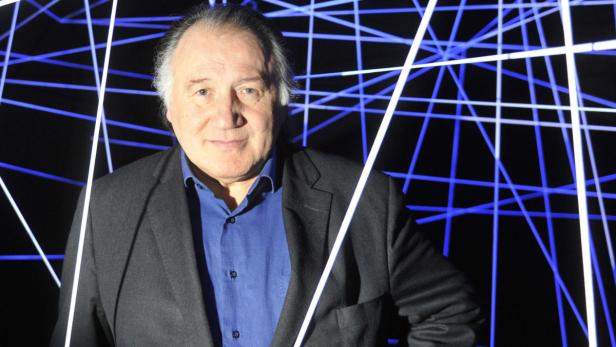

Es ist wahrlich keine kleine Herausforderung: Viele Museen weltweit kämpfen derzeit darum, auch in sozialen Medien jene Aufmerksamkeit zu bekommen, die ihnen in der Realität entgegengebracht wird. Anlässlich eines Social-Media-Projektes im MAK (siehe hier) sprach der Medienkünstler Peter Weibel mit dem KURIER darüber, inwiefern die Museen den Blick mehr auf die Menschen richten müssen und wie das Digitale die Kunst und das Leben "kolonialisiert".

KURIER: Sind Museen überhaupt im kollektiven Online-Gedächtnis vorhanden?

Peter Weibel: Die Museen verschwinden mehr und mehr aus dem allgemeinen Gedächtnis. Deswegen appelliert das MAK-Projekt nachzudenken. Viele haben Erinnerungen zu Hause. Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass wir nicht verschwinden.

Die kollektive Aufmerksamkeit ist beinhart: Was nicht viele interessiert, verschwindet.

Müssen Museen umdenken, näher an die Menschen rücken?

Absolut. Wir müssen schauen: Wie spiegeln wir uns in den Medien, und wie spiegeln wir uns im Bürger? Die selbstgefällige Selbstbespiegelung des Museums genügt nicht mehr.

Aber dieser "Bürger" ist ja ein gänzlich anderer als früher. Wird das bedacht?

Die englischen Museen holen längst indische Spezialisten und stimmen ihr Programm auf die Bevölkerung ab. Das fehlt bei uns völlig. Es gibt nicht einmal Kuratoren mit Migrationshintergrund im Museumsbetrieb, obwohl wir so viele Minderheiten haben. Auch die französischen Museen machen ganz normal Programm, obwohl in den Städten 30 Prozent nicht mehr aus Frankreich kommen. Die Kultur versperrt hier genauso den Zugang. Die Österreicher sind leider auf dem selben Niveau. Wo ist das Programm für dieses Publikum, und wo sind die Vertreter in den Museumsstrukturen? Da warten noch große Aufgaben.

Das MAK, ursprünglich gegründet als Schau- und Lehrmuseum für die internationalem Niveau hinterherhinkende österreichische Industrie, beginnt nun den inhaltlichen Anschluss an die digitale Moderne.

Ein ehemaliges Industriemuseum soll kein Kunstmuseum werden. Architekten sind heute ohne Computer undenkbar, die waren da Pioniere. Design, Produktion, alles ist digital. Insofern muss digitale Technologie in diesem Museum Thema werden.

Obwohl derzeit eine Desillusionierung mit der digitalen Welt – Stichwort Überwachung, Datenmissbrauch – stattfindet.

Wir regen uns über die Besetzung der Krim auf. Aber über die digitalen Medien wurde die ganze Welt besetzt. Die NSA hat offenbar eine ganze Nation ausgespäht. Diese digitale Kolonialisierung ist viel aufregender. Es ist das erste Mal, dass wir diese Besetzung nun wahrnehmen. Insoferne ist diese Ernüchterung für mich etwas Positives, dass man merkt: Hoppla, diese unsichtbare Datenüberwachung ist eventuell schlimmer als die sichtbare Lebend-Überwachung, über die sich alle empören. Die Datenkriminalität in allen Bereichen ist ja bisher nicht gesehen worden. Jetzt muss man schauen, wie man mit den Daten in Zukunft umgeht. Das ist keine Absage an die Datenwelt. Sondern erstmals eine ernsthafte Beschäftigung mit ihren negativen Effekten.

Das Museum für Angewandte Kunst (MAK) startet am Montag anlässlich seiner 150-Jahr-Feiern ein großes Social-Media-Projekt: Über Twitter, Facebook, Blogs werden interessierte Menschen in Mittel- und Osteuropa dazu aufgerufen, bis 30. Juni Erinnerungen an das MAK einzusenden (per Post oder per eMail an 150Jahre@MAK.at).

Gesucht werden Fotos, Filmaufnahmen, Gegenstände etc., die die Rolle des Museums im kollektiven Gedächtnis beleuchten. Daraus wird Peter Weibel dann einen Film erstellen, der im Herbst 2014 zu sehen sein wird.

"Das Projekt ist ein Schritt in eine Richtung, die mir generell sehr wichtig ist: Wie können wir viel stärker die Menschen auch im Alltag erreichen?", sagt der Direktor des MAK, Christoph Thun-Hohenstein, zum KURIER. "Dieses Projekt zeigt auf, dass ein Museum Teil des kollektiven Gedächtnisses sein soll. Und wir fragen, wie wir wichtiger im Leben der Menschen sein können."

Das MAK sei "auch ein Kunstmuseum, das Publikum, das wir haben, ist uns sehr wichtig. Aber wir wollen auch neues Publikum für Museen interessieren und neue Zugänge schaffen für Themen wie den Alltag oder auch: wie entwickelt sich unsere Gesellschaft weiter. Wir müssen klarer kommunizieren, wieso für die Menschen, die sicher viele Sorgen haben, ein Museum eine relevante Institution ist."

Ebenso müsse deutlich gemacht werden, "dass es nicht nur um alte Objekte geht, sondern auch um Orientierung, das Eröffnen neuer Perspektiven. Wir wollen große Themen behandeln, aber in verständlicher Weise, quer durch alle Bildungsschichten. Bis hin zur Frage, wie wir zu mehr Qualität im alltäglichen Leben beitragen können – da geht es um die Wertschätzung kleiner Dinge, auch um Kochen, Essen, Trinken." Das werde auch Thema im MAK Design Labor sein: Unter diesem Namen wird derzeit die MAK-Studiensammlung einer Neupositionierung unterzogen.

Kommentare