Mailath-Pokorny: Öffentliche Debatte über Kultur "findet nicht mehr statt"

In der Wiener Innenstadt sind junge Menschen, die mit Instrumentenkoffern ihres Weges eilen, irgendwie Bestandteil der Kulisse. Aber wer sind die eigentlich? Die Chancen stehen gut, dass es Studierende an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) sind. Hinter dem Namen versteckt sich die einzige Uni der Stadt Wien, sie ist aus dem ehemaligen Konservatorium hervorgegangen und bildet den hochtalentierten Kunstnachwuchs der Kulturstadt aus. Zum Semesterstart spricht deren Rektor, der ehemalige langjährige Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny, über Auslese, Kulturpolitik und die schwindende Präsenz der Kultur in den öffentlichen Debatten.

KURIER: Sagen wir mal, ich hätte Talent. Wie schwierig wäre es denn, aufgenommen zu werden?

Andreas Mailath-Pokorny: Wir haben ein intensives Ausleseverfahren. Es gibt zwischen 1.300 und 1.500 Bewerbungen, wir nehmen davon 200 Studierende auf. Den intensivsten Wettbewerb gibt es in der darstellenden Kunst, weil wir da am wenigsten Plätze haben. Wir nehmen pro Jahr acht auf – und haben allein im Musical 200 Bewerbungen. Da ist die Konkurrenz wirklich stark, die Plätze sind sehr begehrt. Und es wäre zwar vermessen, „Jobgarantie“ zu sagen – aber meistens sind die Studierenden noch bevor sie ihren Bachelor machen im Engagement. Wir haben meistens Schwierigkeiten, die Abschlussabende terminlich zustande zu bringen (lacht).

Was sind die Kriterien?

Wichtig ist, dass bei uns die Leistung und nicht die Herkunft zählt. Es gibt für das ordentliche Studium keine Studiengebühren, daher kann man sich bei uns nicht einkaufen. Ein Studienplatz kostet aber eigentlich 22.000 Euro. Das ist ein Bekenntnis der Stadt Wien, die das finanziert, für eine Exzellenzausbildung im Bereich Musik und darstellende Kunst. Wir sind die einzige Universität der Stadt Wien.

Warum heißt man dann „Privatuniversität“?

Das versuche ich die ganze Zeit schon zu ändern. Die ehemaligen Landeskonservatorien – Linz, Klagenfurt und wir – müssen sich Privatuniversität nennen und über das Privatuniversitätengesetz akkreditieren lassen, weil wir keine staatlichen Universitäten sind. Ich habe das allen Ministern schon gesagt: Es ist eine Irreführung, dass sich Universitäten, die tatsächlich ausschließlich öffentlich finanziert werden, trotzdem „privat“ nennen müssen. Wir versuchen das zu bekämpfen.

Das ist internationalen Studierenden wohl schwer zu erklären.

Wir haben zu zwei Drittel nicht-österreichische Studierende. Das ist ein Bekenntnis der Stadt zu Weltoffenheit und Internationalität.

Wer bewirbt sich denn bei Ihnen?

Es gibt zwei Gründe, aus denen die Studierenden sich bewerben: Sie wollen zu einem bestimmten Lehrenden. Oder: Wien.

Die sehr reale internationale Anziehungskraft der Stadt wird hierzulande oft unterschätzt.

Total. Mit dem Quadrat der Entfernung wächst die Assoziation mit Mozart, damit mit der Musik und der klassischen Musik. Sie wollen in Wien an einer Wiener Universität Musik studiert haben. Wir sind ein international hub von Menschen, die aber nicht durchmarschieren und wieder aufs Schiff steigen, sondern hierbleiben. Und die dann – das klingt immer pathetisch – den Ruf Wiens in die Welt hinaustragen. Die Studierenden, die internationale Karriere machen, sind die allerbesten Botschafter Wiens.

Apropos Karriere: Künstler zu sein war noch nie leicht und scheint mir jetzt immer schwieriger und komplizierter zu werden.

Das sind die flexibelsten Menschen – weil sie müssen. Es wird komplexer. Geradlinige Karriereleitern werden seltener, es geht zunehmend um Karrierefelder.

Wie gefällt denn dem Rektor der MUK die Wiener Kulturpolitik?

(lacht) Sehr gut! Ich fand toll, wie die Stadt Wien die Pandemie gemanagt hat. Das war ja absurd kompliziert mit Sitzplatzeinteilungen … Wir waren einer der ersten Cluster, damals haben alle auf uns mit Fingern gezeigt und vier Wochen später waren alle betroffen. Ich war selber dabei, wie auf Augenhöhe mit den Kulturschaffenden gesprochen wurde.

Sagen wir mal, Sie wären einen Tag Kulturstadtrat, was würden Sie ändern?

Ich war 17 Jahre lang dafür verantwortlich, jetzt ist die Kollegin verantwortlich. Ich finde es nach wie vor toll, wie es in Wien gelingt, Tradition und Innovation gleichermaßen zu ermöglichen. Da fließt zu Recht wahnsinnig viel Geld in etablierte Kultureinrichtungen. Es fließt auch sehr viel Geld in Neues, es entsteht auch dauernd etwas Neues. Ich finde, für eine kleine Großstadt, wie Wien es ist, ist es wahnsinnig viel. Ich bewundere auch den Mut für Entscheidungen, die nicht sofort auf Zustimmung stoßen.

Wie das Volkstheater? Ich bin der Meinung, dass eine Stadt wie Wien auch ein großes Theater braucht, in dem durchaus auch experimentiert werden soll. Das muss sich eine große Stadt leisten können. Es ist in eigentlich kurzer Zeit gelungen, andere Publikumsschichten anzusprechen. Die Kritik muss man aushalten. Auf der Skala von eins bis zehn gebe ich der Wiener Kulturpolitik eine zehn (lacht).

Also alles super, keine Wünsche?

Wünsche habe ich viele, aber jeder hat viele Wünsche. Als Konsument bin ich wunschlos glücklich. Aber ein Punkt ist: Die Fragmentierung der Debatte in den sozialen Medien hinterlässt ein Vakuum in der öffentlichen Diskussion auch über Kultur.

Warum?

Als ich als Kulturstadtrat begonnen habe, hieß es: Du hast es super, es gibt jeden Tag in jeder Zeitung vier Seiten Kulturberichterstattung zu bespielen. Das war eine Chance und eine Herausforderung und oft nicht angenehm. Die Kultur und damit die Kulturpolitik war in einem Höchstmaß präsent.

Und jetzt?

Jetzt gibt es diese Diskussionen vielleicht aufgefächert auf viele Einzelkommunikationskanäle. Aber nicht mehr im Sinne einer öffentlichen Gesamtdebatte. Die Frage „Wer leitet ein großes Haus in Wien“ wurde vor 20 Jahren wesentlich intensiver und wahrnehmbarer diskutiert.

Die MUK

Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK)

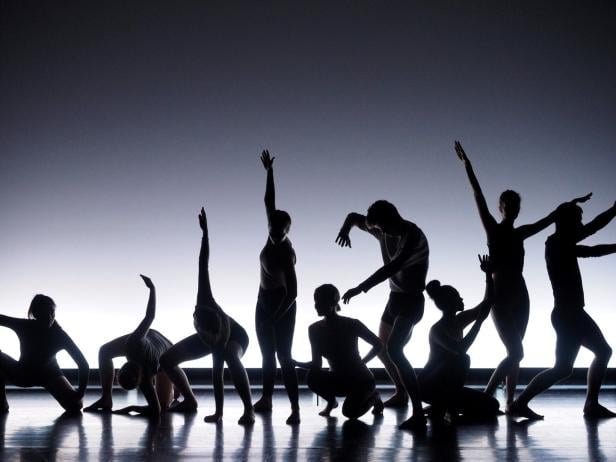

ging aus dem ehemaligen Konservatorium hervor und bildet den künstlerischen Nachwuchs in Musik, Tanz, Schauspiel und mehr aus

Der Rektor

Andreas Mailath-Pokorny war 17 Jahre lang Wiener Kulturstadtrat und ist seit September 2018 Rektor der MUK

Absolventen

Zu den ehemaligen Studierenden bzw. Absolventen der MUK zählen u. a. Verena Altenberger, Markus Freistätter, Alois Mühlbacher, Lidia Baich, Roland Batik, Gregor Seberg, Matthias Rüegg, Birgit Sarata und Alma Hasun. Am 19. September wird eine Alumni-Fotogalerie in der MUK eröffnet

Das liegt wohl auch daran, dass heutige Spitzenpolitiker es nicht mehr für nötig finden, sich in Kulturinstitutionen sehen zu lassen.

Das ist sicher ein Defizit. Damit fallen auch Reibungsflächen weg. Bei meinen ersten Ordensverleihungen habe ich immer befürchten müssen, dass massive Kritik an der Wiener Kulturpolitik kommt.

Von den Ausgezeichneten?

Von den Ausgezeichneten, und die wurde dann auch publiziert. All das sehe ich nicht mehr. Oder es geht in der Masse unter. Es gibt keinen Marktplatz, keine Agora mehr, an der Dinge für alle sicht- und hörbar verhandelt werden. Das ist insgesamt für das Politische gefährlich. Die eine Blase weiß nichts mehr von der anderen Blase. Und damit findet die Debatte über Kultur und wofür sie eigentlich steht und was wir damit wollen nicht mehr statt.

Wird das der Kultur schaden?

Es wird der Res publica schaden, insgesamt. Und damit auch der Kultur. Letztendlich gibt es irgendwann die Gefahr: Wenn es eh nicht vorkommt, brauchen wir es auch nicht finanzieren. Soweit sind wir zum Glück nicht. Aber die Gefahr sehe ich schon.

Kommentare