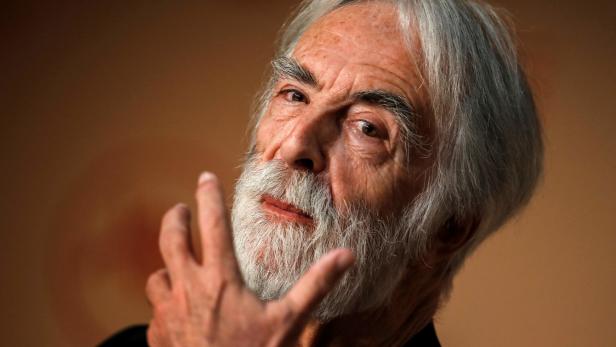

Michael Hanekes 80. Geburtstag: Nicht Optimist, sondern Aufklärer

Michael Haneke: „Skepsis gegenüber den Menschen und gegenüber mir selbst“

Von Gabriele Flossmann

Michael Haneke feiert am 23. April seinen Achtziger. Falls ihm zum Feiern zumute ist. Denn reden will er zu seinem runden Geburtstag nicht. Schon gar nicht in einem Interview, ließ er schon im Vorfeld wissen.

An dieses Schweigegelübde hirlt sich auch seine Frau Susi Haneke, die ihm nunmehr seit vier Jahrzehnten zur Seite steht und die Haneke oft als seine „erste und beste Kritikerin“ bezeichnet.

Wer Wohlfühlkino sucht, sollte die Filme von Michael Haneke eher meiden. Auch, wenn sie ihr Publikum mit Titeln wie „Funny Games“ oder „Liebe“ ködern. Sie erzählen immer wieder von kaputten Menschen und moralischer Verstörung. Der Eindruck des Falschen, der in den Worten „Funny“, „Happy“ und „Liebe“ mitschwingt, durchzieht Hanekes Filme in beklemmender Dichte. Auch seine Meisterwerke „Caché“ und „Das weiße Band“, die sogar bei der überstrengen Presse des Filmfestivals von Cannes ihre stürmisch gefeierten Vorführungen erlebt hatten.

Hanekes Kino hat immer Größe, aber es kann auch kalt sein. Michael Hanekes Kinokarriere hat mit einer Trilogie über die „Vergletscherung der Gefühle“ begonnen. Im 1992 entstandenen Mittelteil „Benny’s Video“ beobachtete er eine Mittelstandsfamilie, deren Sohn seine Freundin tötet und die Tat filmt.

In „Funny Games“ schaut er zu, wie zwei junge Männer eine Familie terrorisieren, und weist dabei das Publikum auf seinen Voyeurismus hin.

Und in dem Film „Das weiße Band“ (2009), das – so wie „Liebe“ – in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde, erstickt eine Dorfgemeinschaft an ihrer Bigotterie und Grausamkeit.

Sind die strengen, spröden Filme von einem Künstler inszeniert, der nicht mehr an die Menschen glaubt? Oder von einem, der die Menschen so sehr liebt, dass er sie wachrütteln will, um sie vor ihrem Untergang zu retten?

Michael Haneke meinte dazu einmal in einem Interview: „Ich glaube, ich liebe die Menschen, aber selbst die sympathischsten haben keinen Garantieschein in der Tasche, dass sie immer sympathisch bleiben. Jeder von uns ist zu allem fähig. Man muss nur in die entsprechende Situation geraten.“

Die erzählerische Genauigkeit, mit der Haneke seine Protagonisten in derartige „entsprechende Situationen“ begleitet, führt daher auch nie zu einer Anklage, sondern zu Mitgefühl. Auch die langen Einstellungen und langsamen Bewegungen des Haneke-Kinos wirken nie wie vorwurfsvolles Insistieren.

Die weitgehend ohne Musik auskommenden Bilder passen sich dem Tempo der handelnden Personen an. Als Georges, der greise Industrielle, der im Film „Liebe“ seine schwerst kranke Frau erstickt, will er einfach nur ihre Leidenszeit beenden. Er selbst wünscht sich drei Jahre später selbst den Tod – in einem Film, den Haneke „Happy End“ betitelte.

Kulturpessimismus

Auch vor Video-Aufnahmen hatte uns der Regisseur schon längst gewarnt. Wie etwa in seinen kontroversen früheren Arbeiten „Bennys Video“ und „Funny Games“. In den späten Filmen ist er immer noch da – der Kulturpessimismus. Und die Bilder, die uns davor warnen sollen.

Michael Haneke und seine Lieblingsschauspielerin Isabelle Huppert in Cannes anlässlich der Premiere von „Happy End“ im Jahr 2017

Ausgerechnet dieser Regisseur aber fordert mit seinen Filmen auf, Wärme und Empathie für die Menschen zu empfinden. Nein, Haneke wird dabei natürlich nie sentimental. Auch nicht bei seinen (bisher?) letzten beiden Filmen „Liebe“ und „Happy End“. Obwohl der Regisseur bei diesen Werken nicht nur nahe dran an seinen Protagonisten ist, sondern auch an den Darstellern, die er zu seinen Schauspiel-Lieblingen zählt. Wie Jean-Louis Trintignant und Isabelle Huppert.

Bei aller Kritik an Menschen und ihren Marotten hat Michael Haneke auch immer sich selbst im Visier: „Ich bin kein Heiliger. Ich nähre in meinen Filmen eine gewisse Skepsis: gegenüber den Menschen und gegenüber mir selbst.“

Wie seine Vorbilder Robert Bresson und Ingmar Bergman gilt er an der österreichischen Filmakademie, an der er „Professor auf Lebenszeit“ ist, als der strenge Lehrer des modernen Kinos. Eine ganze Generation heimischer Filmemacher weiß es ihm zu danken.

Haneke ist also ein Aufklärer, aber kein Optimist. Er verlässt sich nicht darauf, dass der Mensch „von Natur aus gut“ ist. Im Gegenteil: Im Kern von Hanekes Filmemachen steckt – und das ist die andere Seite der Aufklärung – dass man eben nicht alles von vornherein weiß, sondern, dass man etwas lernen muss. Und Filme können es einem beibringen.

Anlässlich dessen 80. Geburtstages präsentiert das Österreichische Filmmuseum in Zusammenarbeit mit dem Wiener Musikverein eine Retrospektive von Michael Hanekes filmischem Werk. Im März und April werden so gut wie alle Film- und Fernseharbeiten gezeigt. Die Eröffnung findet am heutigen Freitag um 18 Uhr im Filmmuseum statt – im Beisein von Michael Haneke.

Das Filmprogramm startet mit „Der siebente Kontinent“ (1989); in Folge sind Haneke-Filme von „Code unbekannt“ (12. März und 1. April) über „Funny Games“ (16. März, 11. April) bis hin zu „Happy End“ (21. März, 7. April) zu sehen.

Und im Musikverein gibt es vom 24. bis 27. März eine eigene Konzert- und Gesprächsreihe zur Musikalität in Hanekes Werk. Dort spricht Haneke etwa mit Otto Brusatti (25. März) über Stimmen und das Hören; Rudolf Buchbinder spielt Musik von Schubert, der im Haneke-Film „Amour“ eine wichtige Rolle spielt – und vor dem Konzert im Filmmuseum (27. März, 17.45 Uhr) gezeigt wird.

Auch das Filmfestival Diagonale gratuliert und zeigt „Funny Games“ (1997) und „Funny Games U.S.“ (2007) – also die von Haneke selbst gedrehte Neufassung.

Im Fernsehen

Rund um den 80er ist Hanekes Schaffen natürlich auch im Fernsehen präsent. ARTE zeigt (bereits jetzt in der TV-Thek und am 20. März bei ARTE) die Doku „Der Haneke-Code“, die „einen tiefen Einblick in das Werk und den außergewöhnlichen Werdegang eines der prominentesten und großartigsten Filmemachers unserer Zeit“ geben soll. Davor wird am 20. März Hanekes „Caché“ gezeigt.

Der „Haneke-Code“ ist auch Teil eines Schwerpunktes rund um den Geburtstag im ORF: Der Film von Marie-Ève de Grave ist am 21. März (23.15 Uhr) auf ORF2 zu sehen, gefolgt ebenfalls von „Caché“. Weiters gibt es unter anderem „Happy End“ (20. März, ORF2) und einen Haneke-Abend bei ORFIII am 25. März mit „Funny Games“, der „Klavierspielerin“ und „André Hellers Menschenkinder“ mit Haneke. (Georg Leyrer)

Kommentare