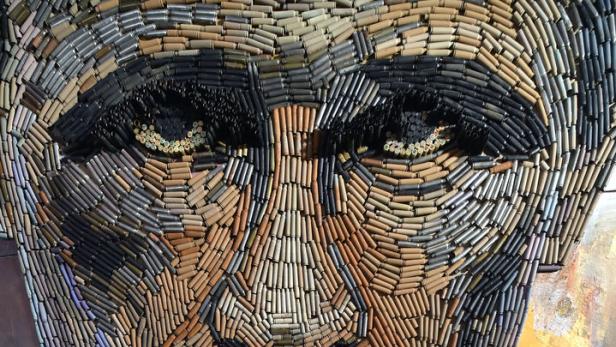

Russlands Info-Krieg: Desinformation als Waffe gegen den Westen

Eine Front wurde viele Jahre eröffnet, bevor die ersten Raketen auf die Ukraine herabfielen. Und diese schwer fassbare Front wird auch nicht geschlossen, wenn die Kampfhandlungen enden: Russland führt, wie immer wieder kritisiert wurde, seit Jahren eine Desinformationskampagne gegen den Westen, deren Ausmaß und Auswirkungen erst jetzt so richtig ins Bewusstsein der Öffentlichkeit dringt.

Verständlicherweise. Der Info-Krieg ist schwer zu verstehen. Und in seinem Ursprung ebenso wie in seinen realen Folgen kaum richtig festzumachen. Das hat die Reaktion auf den Verdacht, dass Russland schon seit Jahren eine gezielte Destabilisierungskampagne führt, lange Zeit lau ausfallen lassen.

Das ändert sich nun: Der Kreml-unterstützte TV-Sender RT und der Radiosender Sputnik sollen in der EU verboten werden, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Diese sollen nicht weiter „ihre Lügen verbreiten.“

Es ist ein durchaus kantiger Schritt, den die EU – die sich mit medialer Freiheit schmückt – hiermit ankündigt. Das Vorgehen gegen die TV-Sender rückt aber einmal mehr ins Rampenlicht, dass Desinformationskampagnen ohnehin nicht mehr über das gute alte Fernsehen funktionieren. Viel wichtiger ist, wie sich der für RT produzierte Content in eine Gesamtstrategie einfügt, die sich auf den sozialen Medien abspielt. Dort ist ein Verbot ja viel schwieriger durchzusetzen – wenn überhaupt. Und dort entwickeln die Desinformationskampagnen, nach Meinung einiger Experten und Studien, schon lange ganz reale Folgen.

Automatisierter Konflikt

Russland hat, sagte etwa der US-Senat nach dem Mueller-Report, in den vergangenen Jahren Einfluss auf die politische und gesellschaftliche Entwicklung Europas und der USA genommen. Mit dem Ziel, beides zu destabilisieren. Erfolgreiche Beeinflussung soll es etwa beim Brexit und bei der Wahl Donald Trumps gegeben haben.

Die Waffen sind klein, aber wirkungsvoll. Denn online sind wir Zeugen eines Kampfs mit Millionen kleiner Nadelstiche. Gesetzt werden die von Bots – automatischen Accounts auf den sozialen Medien. Und von Trollfarmen – bezahlte Poster, die bei bestimmten Themen Stimmung machen. Durch sie werden Debatten beeinflusst oder Meinungen ertränkt. Und die Gesellschaft aufgeraut sowie die ohnehin grassierende Entzweiung befördert.

Medienmacher und aktive Social-Media-Nutzer kennen es: Kritik an Wladimir Putin bekommt viele ablehnende Reaktionen. Komisch benannte Accounts mit wenigen Followern antworten oft nahezu identische Gegenargumente. Und das in einer Anzahl, die den anderen jede differenzierte Betrachtung unmöglich macht. Ähnliches gilt für die Kommentarforen einiger Medien.

Die sozialen Medien werden so eine gut geölte Konfliktmaschine, die zumindest zu einem Teil mithilfe Russlands am Laufen gehalten werden soll. Das mag angesichts echter Toter und des Leids der Zivilbevölkerung in der Ukraine trivial klingen. Die Auswirkungen aber sind, nach gewissen Maßstäben, weit größer: In Summe beeinflusst es Debatten und Stimmungen, die Demokratie, Medien und auch Politiker.

Übertrieben

Desinformation und Stimmungsmache sind keineswegs neu oder auf Russland beschränkt; sie standen schon im Handbuch des Kalten Krieges. Neu ist die Intensität – und dass es nun Mittel gibt, die diese Desinformation bis tief in die Normalbevölkerung hinein wirksam werden lassen: Die sozialen Medien.

Andere Experten betonen, dass hier die Macht Russlands ohnehin überschätzt wird: Der Gedanke, dass das Land online eine derartige Stärke sein soll, sei übertriebene Angstlust. Russland profitiere mehr von einem stabilen Westen als Handelspartner als von einer in sich zerstrittenen EU. Zumindest die letzte Einschätzung wird angesichts der Attacke gegen den Westen vielleicht neu zu bewerten sein.

Die Grenzen des Infokrieges aber erlebt Russland derzeit selbst: Die ukrainische Seite beherrscht mit Aufnahmen der Invasion, von gefangenen Soldaten und durch die Videos des Präsidenten Wolodimir Selenskyj die sozialen Medien.

Zumindest im Westen: Im eigenen Land hat Russland derartigen Bildern den Riegel vorgeschoben.

Nun also soll der vom Kreml finanzierte TV-Sender RT (früher: Russia Today) in der EU verboten werden. Neben RT International betreibt er auch Kanäle in diversen europäischen und anderen Ländern, mit lokal zugeschnittenem Programm. Seine Chefredakteurin, Margarita Simonyan, steht als „zentrale Figur der Regierungspropaganda“ bereits auf einer EU-Sanktionsliste.

Die Debatte um RT ist nicht neu: Der Sender sei „nachweislich Teil der globalen Desinformationskampagne Russlands“, sagte Boris Johnsons Kulturministerin Nadine Dorries kürzlich und wies die Medienaufsicht Ofcom an, seine Sendeinhalte und Lizenzwürdigkeit zu prüfen. Vor einigen Jahren hatte Ofcom RT bereits ein Bußgeld von 240.000 Euro auferlegt, wegen Verstößen gegen Objektivitätsvorschriften. Labour-Chef Keir Starmer sprach vom „persönlichen Propagandainstrument“ Putins. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon zeigte sich „entsetzt“, dass ihr Vorgänger Alex Salmond nach der Invasion als RT-Moderator tätig blieb. Unter Druck setzte dieser letztlich seine wöchentliche Talkshow aus „bis Frieden wiederhergestellt ist“, betonte aber, er habe nie Einmischungen erlebt.

Ein Verbot von RT France hatte bereits Laurent Lafon, Mitglied des Oberhauses in Paris, gefordert. Täglich würden „Propagandaaktionen vom Sender und seiner Website verbreitet“, meint er. Einer der lokalen Stars, Frederic Taddei, hat bereits das Ende seiner täglichen Talk-Show angekündigt – „aus Treue zu Frankreich“.

Österreichs Ex-Außenministerin Karin Kneissl beschrieb Moskaus Anerkennung der ukrainischen Separatistengebiete in einem RT-TV-Interview als völkerrechtlich „ganz normal“. Deutschland, wo Redaktionsmitglieder laut Spiegel angewiesen waren, statt von der Annexion der Krim von der „Wiedereingliederung“ zu sprechen, verhängte schon Anfang Februar ein Verbot. Russland erteilte im Gegenzug dem Auslandsrundfunk Deutsche Welle Sendeverbot.

So mancher ist über Vergeltung im Falle von Verboten besorgt. Experten warnen, RT sei, neben dem Radiosender Sputnik, der Video-Agentur Ruptly und anderen, nur ein Teil der Medien-Kampagne Russlands. „Der Kreml hat Information zur Waffe gemacht,“ sagte Vera Jourova, EU-Kommissarin für Werte und Transparenz, dem Portal Politico. „Desinformation ist Teil der russischen Militärdoktrin“.

Von Georg Szalai

Kommentare