"Der berühmteste Junkie der Welt": Die Story von Christiane F. als Serie

Jana McKinnon verkörpert die legendäre Christiane F.

Die Geschichte der Christiane F. lässt kaum jemanden kalt. Generationen an Jugendlichen nahmen „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ als Schullektüre durch.

Während die einen Wahrhaftigkeit und abschreckende Wirkung lobten, sahen die anderen Verklärung und Voyeurismus. Für die deutsche Constantin Film war Uli Edels Verfilmung von 1981 das erste Leuchtturmprojekt nach der Neugründung durch Bernd Eichinger.

Am 19. Februar startet Amazon Prime Video mit einer Neuverfilmung des Stoffes als achtteilige Serie.

„Das ist eine der größten Serien, die produziert wurden,“ meint Co-Produzent und Constantin-Vorstand Oliver Berben in einem virtuellen Pressegespräch. „Es geht darum, wie junge Menschen versuchen, in einer rauen und brutalen Welt ihren Platz zu finden.“ Durch die Erweiterung auf eine Serie habe man sich den einzelnen Charakteren intensiver widmen können.

Kein Detlef

Im Mittelpunkt steht auch hier die 15-jährige Christiane F., die in einem Plattenbau in Berlin-Gropiusstadt aufwächst und in eine Spirale aus Drogensucht und Prostitution gerät (gespielt von der österreichisch-australischen Schauspielerin Jana McKinnon).

Aber der Hintergrund der einzelnen Mitglieder der Clique wird stärker ausgeleuchtet, wenngleich zum Teil fiktionalisiert. Denn nicht alle der realen Personen wollen heute mit der Story noch etwas zu tun haben. So gibt es zum Beispiel keinen Detlef mehr, Christianes Freund heißt Benno (Michelangelo Fortuzzi).

Im Vorfeld wurden auch die beiden Stern-Journalisten Horst Rieck und Kai Hermann kontaktiert, die die Geschichte von Christiane F. damals aufgezeichnet haben. Man habe einen Umzugskarton voll mit alten Musikkassetten bekommen und restauriert. „Da kamen unglaubliche Sachen zum Vorschein“, so Berben. Die Bänder sind Teil eines Audible-Projekts mit zusätzlichen Doku-Elementen, das die Serie begleiten soll. Am 18. Februar erscheint zum Beispiel das Hörbuch "Das Berlin der Kinder vom Bahnhof Zoo".

Zeitlosigkeit

Die Serie selbst ist weder in ihrer Optik noch in ihrem Soundtrack in der realen Zeit, den späten 1970ern und frühen 1980ern, angesiedelt. So wurden die Songs von David Bowie zum Teil in einem anderen Stil eingespielt. „Wir wollten uns von einer bestimmten Epoche frei machen und eintauchen in eine Zeitlosigkeit“, sagt Regisseur Philipp Kadelbach.

Chefautorin Annette Hess wollte an die Substanz der Geschichte über „den berühmtesten Junkie der Welt“ kommen, „an das immer Gültige.“ Begriffe wie "astrein" und "dufte" habe man weggelassen, weil sie heute nicht mehr in Gebrauch seien. "Alter!" habe sich hingegen bis heute gehalten, sagt Hess.

Sie und ihre Autorenteam hätten sehr auf Allgemeingültigkeit geachtet. Daher verzichtete man zum Beispiel auch auf Smartphones. „Es gab damals eine andere Art zu kommunizieren. Sie mussten sich immer suchen“, sagt Hess. Das finde sie attraktiv und sinnlich und das habe man erhalten wollen.

Gebaute Welten

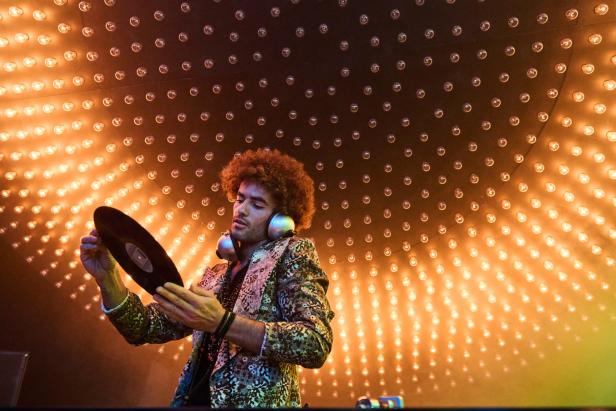

Um die Innensicht der Jugendlichen, „die auf der Suche nach innerer und äußerer Heimat sind“, zu erzählen, wurde ein eigenes visuelles Konzept entwickelt, sagt Hess. „Deshalb sieht Berlin nicht trist aus.“ Auch der legendäre „Sound“-Club habe keinen authentischen Look bekommen. Man habe diese Szenen visuell überhöht,, „um das Gefühl der Kids nach außen zu tragen.“

Sinnesrausch in der Berliner Großraumdisco

Der Bahnhof Zoo, der heute ganz anders aussieht, wurde hingegen bewusst nah am Original dargestellt, berichtet Produzentin Sophie von Uslar. Die Bahnhofshalle sei „als eine Art Karton in einem Karton“ in eine stillgelegte Großkantine hineingebaut worden. Darüber hinaus habe man bei den Dreharbeiten in Berlin und Prag mit „gebauten Welten“ und mit CGI-Effekten gearbeitet.

Um Szenen, die einen versuchten Heroin-Entzug zeigen, realistisch vermitteln zu können, wurden Drogenberater konsultiert. Nahaufnahmen vom Fixen seien erst im Nachhinein gedreht worden, mit Armprothesen und Kunstblut.

Kein Erziehungsfernsehen

Wichtig sei gewesen, „nicht im Mittelmaß herumzueiern“, sondern eine gewisse Wahrhaftigkeit zu finden, sagt Hess. „Wir machen kein Erziehungsfernsehen“, ergänzt Berben. Man habe zeigen wollen: "Was treibt Jugendliche in eine solche Drogenabhängigkeit? Warum geraten manche da rein und manche nicht?"

Nicht zuletzt durch Serien wie „Euphoria“ wüssten Jugendliche heutzutage ohnehin weit mehr als damals über das Thema. Einer Verherrlichung des Drogenkonsums wirke allein schon der Erzählbogen entgegen, der den Absturz zeige.

Und diesen Bogen sieht Berben, gefragt nach einer allfälligen Fortsetzung, „mit acht Folgen abgeschlossen.“ Wenngleich manche der neu geschaffenen Charaktere auch den Ausstieg schaffen. "Der Gedanke war nicht zu fragen, wohin das führt", sagt Berben, "sondern diesen Übergang von der Jugend zum Erwachsensein zu beleuchten."

Kommentare