Max Beckmann: Ein Held der Moderne auf großer Fahrt

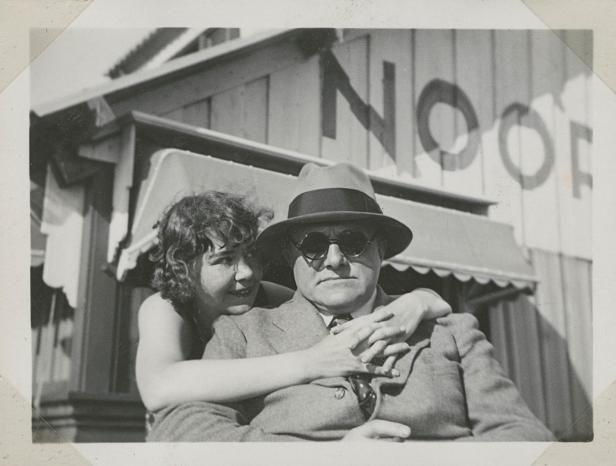

Der legendäre Odysseus hatte einen markanten Schädel und ein kantiges Kinn, einen strengen Blick und war meist sehr korrekt gekleidet. Er konnte aber auch Faxen machen und vor einer Kamera lustig mit einem Tennisschläger herumfuchteln, wenn er mit seiner Frau in Bad Gastein Urlaub machte.

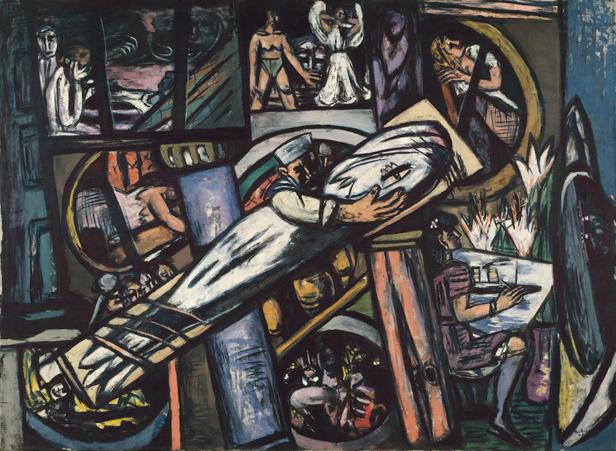

In einem Bild der Ausstellung „Departure“ in der Münchner Pinakothek der Moderne sieht man Odysseus nackt an den Mast gefesselt, bedrängt von einer sexy Sirene mit Adlerfüßen.

Es ist ein verklausuliertes Selbstporträt des Künstlers Max Beckmann, der sich öfters mit dem antiken Helden verglich: Auch er war ein Rastloser, in den Stürmen des 20. Jahrhunderts ohne festen Ankerplatz, und das oft nicht freiwillig: Der 1884 in Leipzig geborene Maler, der in der Weimarer Republik ein Jetset-Leben geführt hatte, gehörte ab der NS-Machtübernahme 1933 zu den vom Regime am meisten gehassten Figuren des deutschen Kulturbetriebs. Beckmann wurde von seinem Professorenposten an der Frankfurter Städelschule verdrängt und ins Exil gezwungen – wobei er erst 1947 in die USA übersiedelte.

Urlaub und Exil

Die Bayrischen Staatsgemäldesammlungen, die über den weltweit zweitgrößten Bestand an Beckmann-Gemälden verfügen, haben das Motiv der Reise zur Grundlage einer umfassenden Schau über diesen Großen der Moderne gemacht. Dabei meisterte das Kuratorenteam (Oliver Kase, Christiane Zeiller, Sarah Louisa Henn) mit der Ausstellungsarchitektin Juliette Israël die Aufgabe, den Blick auf Hauptwerke mit einer fast mikroskopischen Perspektive zu verbinden: Seit 2015 verfügt das dem Museum angegliederte Max-Beckmann-Archiv über den Familiennachlass, der mit Briefen, Fotos, Tagebüchern und einem Original-Reisekoffer viel Aufschluss über die Fahrten des Künstlers gibt.

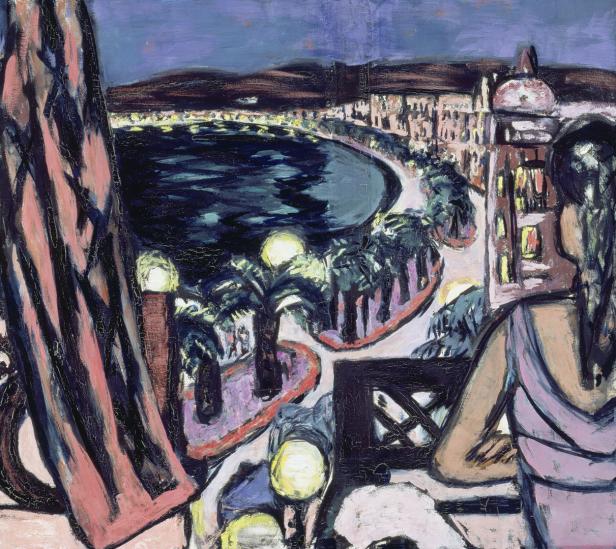

Präsentiert werden diese Archivalien nun in Kojen, die wie kleine Boote im Saal zu treiben scheinen. Hier sieht man Postkarten, die der Dandy Beckmann etwa von Aufenthalten in Nizza mitnahm – und blickt wie durch Bullaugen auf jene Bilder hinaus, die aus diesen Erfahrungen erwuchsen: Es ist nie liebliche Malerei, strukturiert mit markanten, dunklen Konturen, zugleich strahlend vor Farben und von einer Wucht, die ihresgleichen sucht.

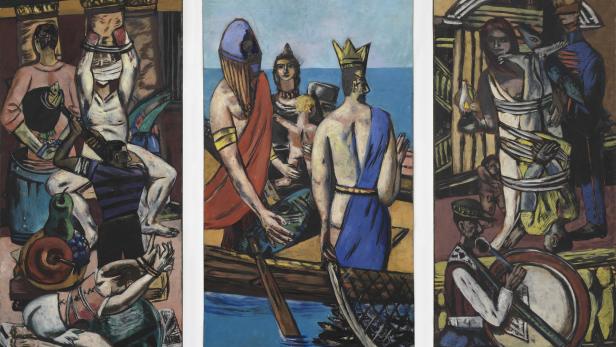

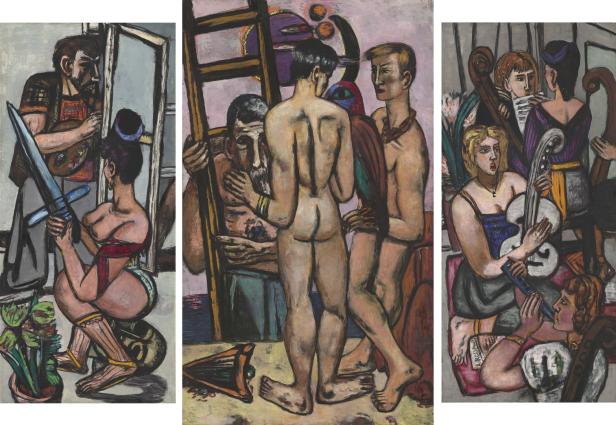

Drei großformatige Werke bilden die Orientierungspunkte, innerhalb derer sich die epische wie kunstwissenschaftlich fundierte Odyssee entfaltet. Das Werk „Junge Männer am Meer“ sollte 1905 Beckmanns Ruf begründen. „Departure“ markierte dann 1933 Beckmanns Aufbruch von Frankfurt nach Berlin und gab den Startschuss zu einer Reihe großer dreiteiliger Bilder (Triptychen), von denen das letzte, „Argonauten“, am 26. 12. 1950 vollendet wurde. Tags darauf brach Beckmann, herzkrank und von der Arbeit verausgabt, auf einem Gehsteig in New York tot zusammen.

Die Biografie alleine könnte Bücher und Bilder füllen – doch Beckmann reiste auch zwischen den Welten, indem er sich Motive aus antiker Mythologie, Literatur, Esoterik und dem Kino aneignete. Das gilt gerade für die Zeit zwischen 1937 und 1947, als Beckmann in Amsterdam lebte und nicht verreisen konnte. Viele imaginäre Fahrten unternahm er in jener Zeit – eine Sektion befasst sich mit dem Kosmos des Ateliers und der Beschäftigung mit exotischen Dingen.

Picasso hieß „Inkasso“

Wie all diese Welterfahrungen in verrätselter Form auf einer Bildfläche zusammenfließen, macht das eigentliche Faszinosum an der Kunst Beckmanns aus. Der Künstler hielt zeitlebens an der gegenständlichen Malerei fest und sah sich dabei im Wettstreit mit Picasso (er nannte diesen abschätzig „Inkasso“.)

Mit seinen mediterranen Motiven war der Spanier vielleicht bekömmlicher als der grimmige Deutsche, der nichtsdestotrotz auch zu leben verstand: Das zeigen in der Schau Fotos und Amateurfilme aus dem Nachlass, die ein Gefühl vom Lifestyle der 1920er und frühen 30er-Jahre geben. Dabei korrigiert die Ausstellung auch ein Stück weit das Image des tiefgründig-schwermütigen Malers und macht Mut, sein Werk erstmals oder mit neuen Augen wieder zu entdecken. Es ist eine Reise, die sich lohnt.

„Max Beckmann – Departure“ ist bis 12. 3. 2023 in der Pinakothek der Moderne, München, zu sehen. Der Katalog kostet 58 €. ARTE sendet am Sonntag, den 4. 12. (11.25 Uhr) die Doku „Max Beckmann – Ein Reisender“ - sie ist auch in der Mediathek abrufbar.

Am Donnerstag, den 1.12. wird bei Grisebach, Berlin, Beckmanns „Selbstbildnis gelb-rosa“ (1943) versteigert. Der Schätzwert

(20–30 Millionen €) ist der bisher höchste bei einer Auktion in Deutschland. Es wird aber erwartet, dass der aktuelle Rekord für Beckmann (36 Mio. Pfund, erzielt 2017 in London) übertroffen wird

Kommentare