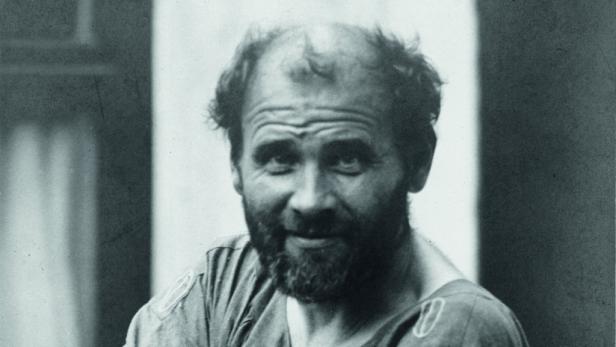

Klimt: Lebemann, Zweifler, Karrierist

Gustav Klimt konnte selbst jenen, die ihn gut kannten, ganz schön auf die Nerven gehen. An einem Bildnis der Serena Lederer, seiner wichtigsten Mäzenin, tüftelte er drei Jahre lang: Er stritt mit der Auftraggeberin über ihre Körperhaltung und Kleidung, gab sich nie zufrieden. Schließlich musste die Industriellengattin mit dem Auto vorfahren und dem tobenden Klimt ihr Bild entreißen. "Wir sind gewohnt, zu denken, dass Klimt ein Lebemensch war", sagt Tobias Natter, seit Oktober 2011 künstlerischer Leiter des Leopold Museums in Wien. "Doch das häufigste Wort, das in seinen Briefen vorkommt, ist ,unglücklich‘. Dieses Unglück rührte ganz stark aus seiner Arbeit, die Arbeit belastete ihn."

Mit der Schau "Klimt persönlich" – ab Donnerstag im Leopold Museum – will Natter einen neuen Blick auf das oft beschriebene, aber kaum durchschaute Künstlergenie eröffnen. Der Schlüssel dazu sind Klimts persönliche Korrespondenzen, in denen er sich u. a. zu seinen Bildern, seinem Alltag und seinen wenigen Reisen äußerte. "Es gibt auch eine Stelle, wo er schreibt, er hat die Nase voll, er hat jetzt drei Mal angerufen mit diesem neumodischen Telefon, und es ist immer besetzt", erzählt Natter, der den Großteil des Quellenmaterials – 400 Poststücke an Klimts Gefährtin Emilie Flöge – in der Schau zeigen will. "Viele dieser Karten sind einfach nur wie kurze Telefonate. Andere wiederum sind substanziell." Ab 1899 verbrachte Klimt den Sommer am Attersee, meist gemeinsam mit Flöge und deren Familie. Klimt hatte zu jener Zeit seine frühen Erfolge als traditioneller Dekorationsmaler weit hinter sich gelassen und als Mitbegründer der Secession seiner Karriere einen "Relaunch" (Natter) verpasst. Seiner Geliebten Marie Zimmermann schrieb er Postkarten aus dem Salzkammergut nach Wien, schilderte seinen Tagesablauf, erkundigte sich aber auch immer wieder nach dem Wohl der gemeinsamen Kinder.

Familientreffen

"Soviel man weiß, gab es von Zimmermann drei Kinder", sagt Natter. "Eines ist gleich nach der Geburt gestorben, ein Bub – Otto Zimmermann – ist mit zwei Jahren gestorben, einer hat überlebt. Er war nach 1945 Filmvorführer und Lkw-Fahrer." Ein Großneffe ist heute der engste leibliche Verwandte Klimts – er soll, so Natter, während der Laufzeit der Ausstellung ein "Klimt-Familientreffen" im Museum organisieren. "Es gab dann noch zwei Kinder von einer Frau Huber, auch hier gibt es Nachkommen", weiß der Klimt-Experte. "Die Frau hat später geheiratet, in den 1930er-Jahren – und ihr Mann war so eifersüchtig, dass sie alles verbrennen musste, was sie von Klimt an Briefen hatte. Was für uns natürlich schrecklich ist."

Briefe statt DNA

Private Korrespondenzen sind die wichtigsten Hinweise auf familiäre Verbindungen in einer Zeit, die von Vaterschaftstests und DNA-Analysen noch nichts wusste. "Allein bei Emilie Flöge wissen wir, dass sie 1918 angeblich viel Schriftliches verbrannt hat. Die Nichte schrieb von waschkorbweise Briefen", erzählt Natter. "Bei den Mäzenen muss man wissen, dass Klimt zu den Lederers jeden Donnerstagabend essen ging. Die Frau Lederer unterrichtete er im Zeichnen. Das heißt, man hatte auch alltäglichen Kontakt, vieles fand keinen schriftlichen Niederschlag." Sehr wohl überliefert ist, dass Serena Lederers Tochter Elisabeth, die Klimt zeitlebens "Onkel" genannt hat, 1940 einen Nachweis erbrachte, dass Klimt ihr Vater gewesen sei: Ihre jüdischstämmige Familie war sofort nach dem "Anschluss" den Schikanen des Nazi-Terrors ausgesetzt, die riesige Klimt-Sammlung wurde konfisziert, die Mutter aus ihrer Wohnung verjagt. Elisabeth, bereits 1921 zur evangelischen Kirche übergetreten, konnte sich mit einem pseudowissenschaftlichen Gutachten als "Deutschblütige" darstellen. "Da ging es natürlich nicht darum, dass die Frau Lederer ein intimes Verhältnis mit Klimt hatte, sondern um die Verhältnisse nach 1938", sagt Natter.

Viele Gesichter

Die Nazis selbst waren von Klimts Bildern durchaus begeistert. "Sie schauten sich aber offenbar einen anderen Klimt an", sagt Natter, der meint, dass jede Generation sich "ihren" Klimt konstruiert. Als Kristallisationspunkt für Geschichten aus dem Wien der Jahrhundertwende bleibt der Maler bis heute unerreicht. Der Künstler vereint Widersprüche, er war Wegbereiter der Moderne und Traditionalist, Dekorateur ebenso wie Kitsch-Gegner, Aussteiger ebenso wie Gefährte der Reichen. "Dieses Fragwürdige zeichnet ihn wirklich aus", so Natter. "Und dass Klimt diesen ganzen Kitsch überlebt, spricht auch für sein Potenzial und seine Substanz."

Klimt persönlich

Die neue Ausstellung des

Leopold Museums eröffnet am Donnerstag und wird von 24. Februar bis 27. August zu sehen sein. Die Schau, von Tobias Natter, Franz Smola und Peter Weinhäupl kuratiert, zeigt neben Klimt-Beständen des Museums zahlreiche internationale Leihgaben und rund 400 Postkarten aus Besitz der Familie Leopold und der Österreichischen Nationalbibliothek.

Im KHM: Das Kunsthistorische Museum zeigt bis 6. Mai die Wandgemälde, die Klimt 1890 für das Treppenhaus des Museums schuf. Ein extra errichteter Balkon führt direkt an die Werke heran.

Im Unteren Belvedere: Noch bis 4. 3. läuft die Schau "Klimt/Hoffmann", die Klimts Arbeit im Kontext von Architektur und Design beleuchtet.

-

Hintergrund

-

Hintergrund

Kommentare