Julius Deutschbauer und das Plakat mit dem Plakat im Plakat

In unserer Küche sitze ich an einem alten Tisch, den Julius Deutschbauer mit Teilen aus seinen Plakaten beklebt und dann mit Schiffslack dreifach versiegelt hat. Und ich sitze auf einem alten Sessel, ebenfalls von Julius beklebt. Weil er in der Regel der Hauptdarsteller in seinen Plakaten ist, hat er sein Konterfei zentral auf der Sitzfläche positioniert. Man muss sich also mit dem Allerwertesten auf dem Gesicht des Künstlers niederlassen. Das amüsiert Julius.

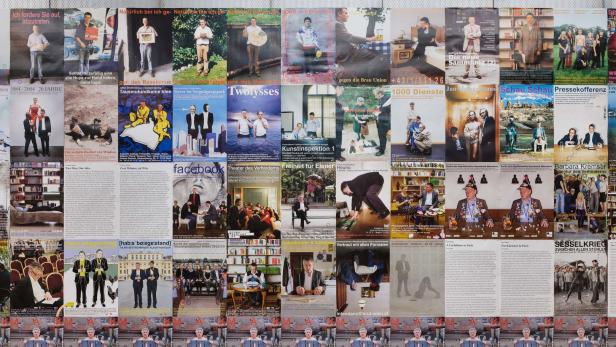

Sie sehen schon: Was jetzt folgt, ist keine auch nur annähernd objektive Besprechung der Julius-Deutschbauer-Ausstellung, die bis 6. August im MAK zu sehen ist. Unter dem Titel „Zur freien Entnahme“ sind an zwei langen Holzwänden alle Plakate ausgestellt, die Julius in den letzten 30 Jahren gemacht hat. Das sind 210. Und die neuesten liegen zur freien Entnahme auf – zusammen mit einem Haufen Gummiringerln. Das hat Tradition: Bei all seinen Ausstellungen, Performances und noch so verrückten Aktionen verschenkt Julius die jeweiligen Ankündigungsplakate.

Subversiv statt seriös

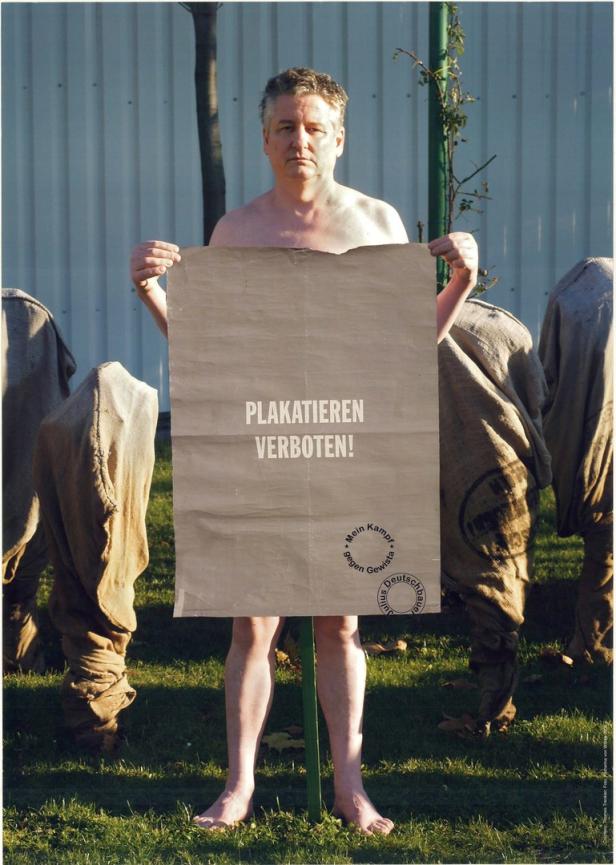

Natürlich gibt es auch Plakate ohne Bezug. Drei habe ich angeregt und finanziert. Eines davon gefiel dem MAK so gut, dass es als Sujet für die Presseaussendungen Verwendung fand: Julius steht im Burggarten nackt vor eingehüllten Rosensträuchern – es war im Winter – und hält ein mausgraues Plakat in Händen, das absurderweise das Plakatieren verbietet, wiewohl es selbst plakatiert worden war: an einem mausgrau lackierten Metallkasten, an dem das Plakatieren verboten ist.

Als Plakat für die MAK-Ausstellung stellte Julius es in einen aktuellen Kontext: Vor einem Panzer des Heeresgeschichtlichen Museums im Arsenal hält er, etliche Jahre älter, fülliger und grauhaarig geworden, das alte Plakat in die Kamera von David Jager-hofer. Es herrscht eben Krieg in Europa. Das neue Plakat erzählt viel über Julius: vom wilden Plakatierer bis zum reifen Plakatkünstler. Wobei der kauzige Künstler, den ich Julius rufe, gar nicht so heißt. Sondern Daniel.

Er ist, 1961 in Klagenfurt geboren, der Bruder des international ungemein erfolgreichen Galeristen Thaddaeus Ropac – und in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von ihm: nicht seriös, sondern subversiv. Um es ganz salopp auszudrücken: Julius scheißt sich nichts. Er gibt moralisierende Regisseure und Inszenierungen dem Spott preis, er verurteilt das Holocaust-Business (mit einem „Antifaschismus Vergnügungspark“), er macht sich über Erwin Wurm lustig („Wurmfortsatz“). Und er kritisiert die ÖVP für ihre Koalitionen mit der FPÖ – aktuell auf dem Plakat „Die Gurke ist enttäuschend!“: Julius trägt ein T-Shirt mit dem Slogan einer Bank, zu „Vermehrt Scheiße!“ abgewandelt.

Dass Daniel Ropac Künstler wurde, hat aber schon mit dem Bruder zu tun: 1983, nach der Ausbildung zum technischen Zeichner, lerne er über ihn Peter Pakesch kennen, der gerade in der Wiener Ballgasse eine Galerie eröffnet hatte. Julius arbeitete fortan für ihn: „Diese Jahre waren sozusagen mein Kunststudium.“ Er lief mit dem Leimkübel durch die Stadt und klebte wild die Plakate, er hängte die Ausstellungen etwa von Herbert Brandl und Heimo Zobernig – zudem die ersten von Martin Kippenberger und Werner Büttner in Österreich: „Von diesen beiden hab’ ich viel gelernt.“

Kunstfigur und Handlanger

Seine erste eigene Ausstellung folgte 1985. Aus Schüchternheit wollte er aber nicht in Erscheinung treten: Er erfand die Kunstfigur Julius Deutschbauer, für die er als Daniel Ropac Handlangerdienste leistete. Sein fiktives Alter Ego ließ sich bei den Vernissagen immer entschuldigen, war nicht einmal für Sammler zu sprechen.

Auf das Pseudonym kam Julius durch den Nachbarhof in der Heimat: „Die Deutschbäuerin war die beste Freundin meiner Großmutter, sie saßen immer auf einer Bank und unterhielten sich miteinander. Die eine hat Slowenisch geredet, die andere Deutsch, und beide haben alles verstanden.“ Der Vater sorgte sich, dass der Sohn seine slowenischen Wurzeln ablehnen würde. Was Julius bestreitet: Den Vulgo-Namen schrieb er auch mit C und Hatschek, also „Deučbauer“.

1993 bekannte er sich in einer Performance mit seinem Körper zum Deutschbauer. In jenem Jahr heiratete er: „Auf dem Hochzeitsfoto stehen wir im Standesamt so süß vor einer Blümchentapete.“ Weil in der Galerie Steinek eine Ausstellung anstand, dachte er sich: „Aus diesem Foto mach’ ich jetzt ein Plakat.“ Sein Bruder soll ihn gefragt haben, wie man derart Privates in dieser Weise öffentlich machen könne. Julius konterte: „Privat war ich mit Marlene die letzten Jahre, als wir ein Verhältnis hatten. Die Eheschließung hingegen geschieht vor dem Staat.“

Mausgrauer Mantel

Nach diesem Plakat wusste er: „Das wird eine Serie.“ 1997 stellte Julius sich im mausgrauen Arbeitsmantel als Archivar der „Bibliothek ungelesener Bücher“ vor. Eigentlich handelte es sich nur um eine Protestaktion gegen das Canceln des Leseturms im 2001 eröffneten Museumsquartier. Aber die Bibliothek stieß auf viel Interesse.

Interviewpartner dürfen ein Buch nennen, das sie nicht gelesen haben – und werden zu diesem befragt. Danach kauft Julius das Werk an. Die Bibliothek umfasst gegenwärtig 760 Bände. „Der Mann ohne Eigenschaften“ brachte es bisher auf 22 Nennungen, dahinter folgen „Ulysses“ (20), die Bibel (19) und Marcel Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ (16). Mit je zehn Nennungen teilen sich „Das Kapital“ von Karl Marx und Adolf Hitlers „Mein Kampf“ Platz 5.

Dass er die Bibliothek bis heute betreuen würde, hätte er nicht geahnt, sagt Julius. Aber mit ihr wurde er u. a. nach Brüssel, New York, Salzburg, Basel, Zürich und Hamburg eingeladen. Derzeit ist sie natürlich im MAK aufgebaut, bekrönt von einem monströsen Arbeitsmantel.

Als Ergänzung gibt es regelmäßig die Veranstaltung „Lesen und Handarbeiten im Zirkel“. Denn Deutschbauer ist eine Leseratte, die zentrale Sätze und Begriffe fein säuberlich unterstreicht. Zu fast jedem Stichwort kann er in der Sekunde Zitate nennen. Und die verwendet er auch.

Wackelnder Dackel

Bekannt wurde Julius im „Wendejahr“ 2000 mit Plakaten in Zusammenarbeit mit Gerhard Spring: Würsteln essend vor einem Imbiss namens „Widerstandl“ oder vor dem Geschäft „Metzger Morak“ mit dem Kulturstaatssekretär als Fleischhauer. Damals gab es auch etliche Performances: „Schüssel und Morak eröffnen“ in Doppelconférence u. a. den Wahlcontainer der SPÖ (2002). Oder: „Franz Morak im Gespräch“ mit Peter Weibel, Agnes Husslein oder Ioan Holender. Spring und Deutschbauer integrierten in ihre fiktiven, schrägen Dialoge auch echte Wortmeldungen.

Die Ausstellung im MAK ist somit auch ein kulturpolitischer Abriss: In den Plakaten tauchen Sigrid Gareis, Robert Fleck, Lioba Reddeker oder Sepp Schellhorn auf.

Und mehrfach verarbeitet Julius, dass er in Klagenfurt Patient des perversen Kinderpsychiaters Franz Wurst war: Man musste sich nackt auf einem Bein vor ihn hinstellen, einen Arm über den Kopf geschlagen. Von seinem Hang zum Wippen wurde er nicht geheilt: Wenn man genau schaut, wird man im MAK eine Bronzestatue von Julius entdecken. Den Oberkörper kann man anstupsen, dann wackelt dieser wie ein Dackel auf der Hutablage.

Kommentare