Der Literat, der den Nobelpreis ablehnte

Es ist der 22. Oktober 1964. Alle warten gespannt auf die Bekanntgabe des diesjährigen Literaturnobelpreisträgers. Gegen 13 Uhr kommt eine Nachricht der Königlich-Schwedischen Akademie über den Ticker:

"Der diesjährige Nobelpreis für Literatur ist dem französischen Schriftsteller Jean-Paul Sartre zuerkannt worden."

In der Begründung heißt es, Sartres Sinn nach Freiheit und Suche nach Wahrheit würden einen großen Einfluss auf unsere Zeit ausüben. Kurze Zeit später kommt die nächste Meldung über den Ticker:

" Jean-Paul Sartre lehnt Literaturnobelpreis ab."

Zur gesamten Aussendung [englisch] >>

Sechs Jahre zuvor wurde der russische Schriftsteller Boris Pasternack von seiner Regierung gezwungen, den Preis abzulehnen. Aber diesmal ist es anders. Dieses Mal verzichtet ein Literat aus freiwilligen Stücken auf die Auszeichnung. Die Zurückweisung löst einen Skandal aus, die literarische Welt steht Kopf.

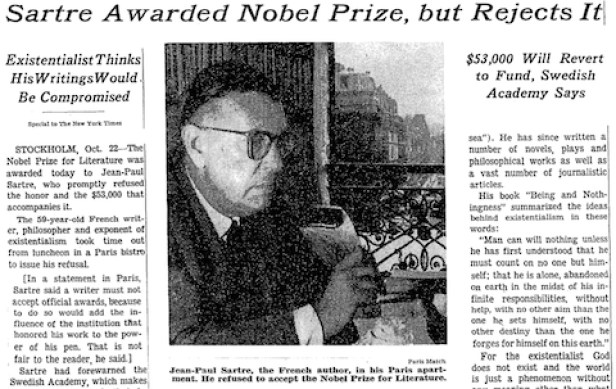

Bild: Internationale Medien spekulierten, warum nimmt Sartre den Preis nicht an? (23. Oktober 1964 New York Times)

Findet Jean-Paul Sartre

Journalisten suchen den Literaten. In seiner Wohnung ist er nicht, in der Wohnung seiner Partnerin Simone de Beauvoir ebenfalls nicht. Bekannte, Freunde und Mitarbeiter werden angerufen, doch keiner weiß, wo Sartre steckt. Später entdeckt man den Schriftsteller mit Beauvoir in einem abgelegenen Restaurant am linken Seine-Ufer. Interviews gibt er keine, er werde sich aber schriftlich erklären und bitte um Verständnis - er würde nun gerne mit Simone das Mittagessen zu sich nehmen.

Bild: Sartre mit seiner Partnerin, der französischen Schriftstellerin Simone de Beauvoir 1932.

Am Tag danach sind die Zeitungen voll mit Vermutungen und Gerüchten. Sartre habe spontan gehandelt, wisse nicht was er tue, wird ein Kollege zitiert. Skandinavische Medien befinden, eine größere Ohrfeige könne es für das Nobelpreis-Komitee gar nicht geben. Sartre wird von Journalisten belästigt. Erst durch seine schriftliche Erklärung kommt Licht in die Dunkelheit:

"Ein Schriftsteller, der politisch oder literarisch Stellung nimmt, sollte nur mit den Mitteln handeln, die die seinen sind – mit dem geschriebenen Wort. Alle Auszeichnungen, die er erhält, können seine Leser einem Druck aussetzen, den ich für unerwünscht halte. Es ist nicht dasselbe, ob ich ' Jean-Paul Sartre‘ oder ' Jean-Paul Sartre, Nobelpreisträger‘ unterzeichne."

Zum gesamten Statement [englisch] >>

Gegenüber der französischen Tageszeitung Le Monde erwähnt er: "Kein Mensch verdient, dafür verehrt zu werden, dass er lebt." Die Aufregung um Sartres Ablehnung zieht sich über Wochen. Doch es hätte gar nicht so weit kommen müssen.

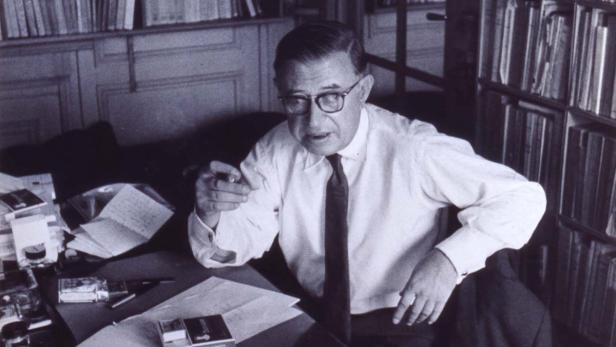

Bild: Jean-Paul Sartre in seinem Arbeitszimmer in den 60er Jahren.

Ein Brief an die Akademie

Der Philosoph hatte vorher von seiner Nominierung in der französischen Tageszeitung Figaro gelesen. Daraufhin habe er der Akademie einen Brief geschrieben und angekündigt, dass er den Preis verweigern würde, sollte die Wahl auf ihn fallen. Das geht aus Dokumenten hervor, die von der Schwedischen Akademie 2015 zur Einsichtnahme freigegeben wurden. "Weder 1964 noch später kann und will ich diese ehrenvolle Auszeichnung annehmen", hatte Sartre in seinem Brief erklärt. Doch die Akademie nahm keine Rücksicht auf den Wunsch des Schriftstellers. Als ihm der Nobelpreis zuerkannt wird, fühlt er sich überrumpelt.

Zum Brief Sartres [französisch] >>

Die französischen Medien kommentieren die Ablehnung Sartres äußerst scharf. Er wird beschimpft und verhöhnt. Doch er bleibt bei seiner Entscheidung. Die Akademie habe ihm bereits mitgeteilt, dass die Frage der Annahme oder Ablehnung nicht Bestandteil ihrer Satzung sei. Es bleibe ihm demnach frei, den Preis nicht abzuholen und das Geld nicht anzunehmen.

Bild: Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir.

Wochen danach erklärt Sartre in zahlreichen Interviews, dass er sich nicht korrumpieren lasse. Der Nobelpreis sei als Versuch der "Vereinnahmung" zu sehen: Die herrschende Klasse würde fast alle, die gegen sie schreiben oder handeln, mit Ehrungen und Geld überhäufen, damit die Kritik aufhört. Sartre will weder vom Westen noch vom Osten institutionalisiert werden, heißt es.

Dabei hätte Sartre das Preisgeld durchaus gut gebrauchen können. Der Existenzialist befand sich zu jener Zeit in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten, trotz der vielbeachteten Veröffentlichung des ersten Teils seiner Lebenserinnerungen, von denen die Akademie besonders angetan war. Bedenken hatte sie pikanterweise ausgerechnet gegenüber der literarischen Qualität des Werkes Sartres. Die Stockholmer warfen ihm allzu große Neigung zur Propaganda vor, aber auch den "etwas zweifelhaften" Existenzialismus bezeichneten sie als "Modephilosophie".

Die Freiheit Sartres

Im Niemandsland zwischen politischen Ideologien fühlte sich der Philosoph schon immer am wohlsten. Äußerliche Zwänge, gesellschaftlicher oder natürlicher Art leugnete der Nobelpreis-Gewinner, der eine der prestigeträchtigsten Ehrungen in der literarischen Welt ablehnte und damit für einen Skandal sorgte. Er blieb seinem Dogma treu: "Der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein."

(Mitarbeit:

Peter Temel)

Kommentare