Israelischer Regisseur: "Trump, Netanjahu und Putin sind Ingenieure der Angst"

Von Gabriele Flossmann

Nicht erst seit dem Terroranschlag der Hamas und der militärischen Gegenoffensive, die tausende Zivilisten das Leben kostete und mehr als eine Million Menschen aus ihren Häusern vertrieb, steht Israel in Konflikt mit den Palästinensern. Seit dem Gaza-Krieg ist das Land selbst zerrissener denn je. Nicht nur für Palästinenser, auch für kritisch denkende Juden scheint kein Platz mehr.

In dieser Situation wird der differenzierte Blick des Filmemachers Amos Gitai umso wichtiger. Als junger Soldat wurde er im Jom-Kippur-Krieg schwer verwundet. Um das Erlebte zu verarbeiten, drehte er Filme. Darin widmet er sich dem jüdischen Israel in all seinen Widersprüchen und Konflikten. Kein anderer israelischer Intellektueller hat die Entwicklung der israelischen Politik und Gesellschaft genauer verfolgt - und bezeugt. Mit oft erschütternder Aufrichtigkeit geht er in seinen Filmen immer wieder der Frage nach: Warum diese Gewalt? Seine heutigen künstlerischen Statements sind vom terroristischen Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem bis heute andauernden Krieg im Gazastreifen überschattet.

Wachrütteln

Auch Freunde seiner Kinder seien bei dem Überfall entführt, vergewaltigt, getötet worden, erzählt Gitai im Interview. Seither versucht er die Menschen mit multimedialen Theaterstücken wie „House“ und „Chronik eines Mordes – Jitzchak Rabin“, wachzurütteln, die u.a. in Paris, London, Rom, Berlin und Wien (am 4. und 5. Mai 2024 in Burgtheater) und zuletzt im Salzburger Schloss Leopoldskron (13. August 2025) gezeigt wurden.

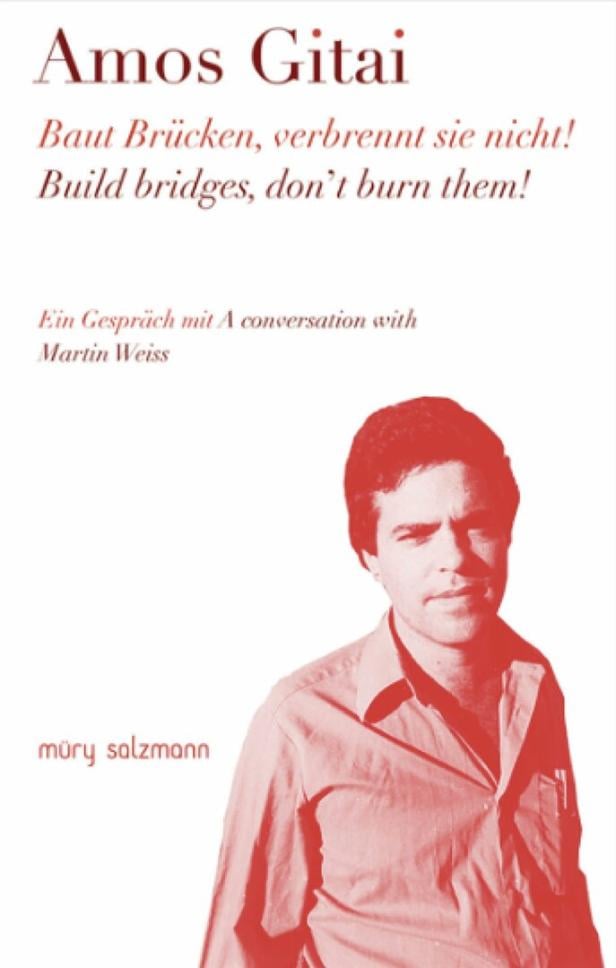

Amos Gitai glaubt an die Kraft des zivilen Widerstands und ist ein erklärter Gegner der Regierung Benjamin Netanjahus. Er wirft ihr vor, „das Land in eine religiöse Autokratie zu verwandeln“. Die Koexistenz der Völker und Religionen aber sei das Wesen der israelischen Gesellschaft. Nun sind die Gedanken und Beweggründe von Amos Gitai auch in einem Buch nachzulesen. Unter dem Titel: „Baut Brücken, verbrennt sie nicht“ kann man ein aufschlussreiches Gespräch nachlesen, das der österreichische Diplomat und ehemalige Botschafter der Republik Österreich in Israel (2015-2019) und den Vereinigten Staaten (2019-2022) mit Amos Gitai geführt hat. In Buchform erscheint das Gespräch am 15. September 2025. Dem Kurier hat Amos Gitai dazu dieses Interview gegeben.

KURIER: „Baut Brücken, verbrennt sie nicht“ lautet der Titel des Buches, in dem Ihre Gedanken zum Nahostkonflikt nachzulesen sind. Worin sehen Sie Ihre Aufgabe als Künstler, wenn – wie jetzt im Nahost-Konflikt - offenbar alle Brücken gewaltsam zerstört wurden?

Amos Gitai: Ich bin immer davon überzeugt, dass der beste Dienst, den ein Künstler, Schriftsteller oder Filmemacher seiner eigenen Kultur erweisen kann, darin besteht, kritisch zu sein. Denn Kritik bedeutet immer, dass man etwas verbessern will. Generell glaube ich nicht, dass ein Kunstwerk die Realität direkt verändern kann. Doch die Künste – ob bildende Kunst, Literatur, Film oder Theater – können Erinnerungen stimulieren. An eine Zeit die besser war. Oder schlechter. Denn die Erinnerung an sich ist nicht unschuldig. Sie schafft eine Reflexion gegen die revisionistischen Bemühungen der aktuellen Regierung, Geschichte und Erinnerung umzuschreiben. Kunstwerke, die menschliche Werte bewahren, haben keinen unmittelbaren Einfluss auf die Welt, aber sie durchdringen sie langsam und hinterlassen Spuren – eine Erinnerung. Wir haben keine Wahl, es sei denn, wir werden zu Nihilisten.

Seit 1. August 2022 ist Martin Weiss Präsident und CEO des Salzburg Global Seminar mit Sitz in Salzburg und Washington, D.C.

Sie haben im Lauf Ihrer Karriere rund 70 Filme gemacht – in letzter Zeit sind Sie aber mehr mit Arbeiten für die Bühne und auch mit Ihrer bildenden Kunst hervorgetreten. Was ist der Grund dafür?

Künstler werfen Flaschen ins Meer - in der Hoffnung, dass sie eines Tages etwas Positives bewirken. Sehen Sie sich Picassos „Guernica“ an. Dieses Gemälde konnte den Faschismus nicht stoppen, aber es ist heute ein weltberühmtes Werk, das faschistische Gewalt und Willkür in Erinnerung ruft. Picasso hielt damit die Erinnerung an den Faschismus wach. Deshalb müssen wir weiterarbeiten, Werke schaffen und dürfen nicht akzeptieren, dass die Erinnerung ausgelöscht wird. Wir tun dies konsequent mit einer Gruppe von Schauspielern – Israelis, Palästinensern und einem iranischen Musiker. Dass wir zusammenarbeiten, ist allein schon ein Beweis dafür, wie wichtig es ist, kreative Beziehungen zwischen Menschen über die Grenzen hinweg zu pflegen. Wir dürfen uns nicht mit künstlerischen oder deklarativen Gesten zufrieden, wenn wir das bewahren wollen, wofür „Menschlichkeit“ steht. Dies war auch in meiner letzten Filmtrilogie der Fall: „Shikun“, „Why War“, „Golem in Pompei“ sowie in den Theaterstücken „House“ und „Chronik eines Mordes – Jitzchak Rabin“.

Als junger Soldat wurden Sie im Jom-Kippur-Krieg schwer verwundet. Seither machen Sie Filme, die immer wieder um Themen rund um Traumata und Konflikte kreisen. Wollen Sie damit das Erlebte verarbeiten, oder sind die Filme Ihr Statement, dass Kriege und Waffen keine Lösung für Konflikte sind?

Während des Jom-Kippur-Krieges 1973 war ich Teil eines Rettungsteams. Für uns war der Tod der Feind: Wir mussten Menschen retten. Als unser Hubschrauber syrisches Gebiet erreichte, sah ich Dörfer, Jeeps, Stützpunkte, und dann traf eine Rakete unseren Hubschrauber und wir stürzten ab. Von Rettern wurden wir zu Opfern. Ich hatte während des Krieges begonnen, mit einer kleinen Super-8-Kamera zu filmen, aber es dauerte 27 Jahre, bis ich einen Spielfilm über diese Erfahrung drehte. In 27 Jahren nahm mein einst persönliches Trauma eine symbolische Dimension an. Israel ist ein seltsames Land: Jedes Mal, wenn man glaubt, seine Beziehung zu ihm geklärt zu haben, stellt man fest, dass sich die Realität verschoben hat. Ich bin mir bewusst, dass ich nur ein Individuum in diesem großen Mechanismus bin. Vielleicht bin ich einer der Zeugen, die man aus Hitchcock-Filmen kennt. Der Zeuge eines Verbrechens. Und das möchte ich aus meiner eigenen Perspektive vermitteln.

Sind mit dem Terrorangriff des 7. Oktober 2023 Ihre eigenen Kriegs- Erinnerungen wieder wachgerüttelt worden?

Wir befinden uns mitten in einem Krieg, den jeder für sich entscheiden möchte. Doch einen Sieg gibt es nicht. Der Feind ist Tod und Zerstörung. Ich denke oft an Albert Camus, der 1943, während des Zweiten Weltkriegs, den „Brief an einen deutschen Freund“ schrieb. Die Lehre, die wir daraus ziehen können, ist die, dass wir inmitten blutiger Konflikte weiterhin hoffen und versuchen müssen, eine andere Zukunft aufzubauen. Was sind die Alternativen? Permanente Kriege? Den Feinden der Versöhnung auf beiden Seiten zu dienen? Wenn ich mir die Welt heute anschaue, sehe ich überall eine ähnliche Kraft am Werk - und diese Kraft heißt Angst. Angst ist nicht selbstverständlich. Sie wird konstruiert, sie wird fabriziert. Und Politiker wie Trump, Netanjahu, Orban, Putin usw. sind Ingenieure der Angst – ebenso wie natürlich die Hamas. Sie leben von dem Gefühl der Angst, das sie erzeugen und aufrechterhalten. Dem müssen wir uns widersetzen.

Rechte und sogenannte „starke“ Männer drängen immer mehr in Regierungsfunktionen – Netanjahu, Putin und Trump sind nur einige Beispiele dafür. Was ist für sie der Grund, warum die Demokratien immer mehr in die Defensive geraten?

Nach dem Anschlag vom 7. Oktober wollte ich Texte lesen oder erneut lesen, um die Wurzeln dieses menschlichen Verlangens nach Krieg und Töten zu verstehen. In diesem Zusammenhang griff ich auf den Briefwechsel zwischen Einstein und Freud zurück. Zwischen 1931 und 1932 bat der Völkerbund Alfred Einstein, einen Intellektuellen auszuwählen, mit dem er ein Thema besprechen wollte. Einstein entschied sich für Sigmund Freud. Die Frage, die diese beiden großen Geister zusammenbrachte, lautete: Warum Krieg? Als ich mich mit der Ermordung Rabins beschäftigte, stand sie bereits im Mittelpunkt dessen, was ich zu verstehen versuchte. Mein von diesem Briefwechsel zwischen Einstein und Freud inspirierter Film „Warum Krieg?“ ist daher eine Fortsetzung meiner Forschungen darüber, wie sich bewaffnete Konflikte vermeiden und friedliche Lösungen zur Versöhnung unterschiedlicher Positionen finden lassen. Mein Film versucht nicht, Antworten zu liefern, sondern ermutigt uns alle, solche Fragen zu stellen. Ich möchte Brücken bauen, statt sie zu zerstören. Ich glaube, dass wir uns – und besonders wir als Filmemacher und Künstler -nicht damit abfinden dürfen, dass wir gespaltet werden, dass wir dazu angehalten werden, einander als Feinde zu sehen.

Amos Gitai/Martin Weiss: „Baut Brücken, verbrennt sie nicht!“

Müry Salzmann Verlag. 112 Seiten. 25 Euro. Ab 15. 9.

Israel steht nicht nur in Konflikt mit den Palästinensern. Auch das Land selbst ist tief zerrissen – ist für kritisch denkende Juden immer noch Platz? Warum hört die Regierung Netanjahu nicht auf ihre Stimmen?

Am Vorabend des 7. Oktober wusste ich, dass die Lage in Israel explosiv war. Dieses Bewusstsein linderte das Trauma für jemanden wie mich nicht, der seit langem versucht, Israelis und Palästinenser durch Kunst zusammenzubringen. Genau das tue ich seit Jahren in meinen Filmen und im Theater. In der Antike bestand die traditionelle Rolle von Künstlern darin, Heiler zu sein. Seelen zu heilen. Ich möchte die Idee des Filmemachers oder des Künstlers aufgreifen. Wir erleben eine sehr traurige Zeit – Brutalität, menschliches Leid. Aber die Geschichte ist nicht vorherbestimmt. Manchmal eröffnen Konflikte auch Wege zur Lösung. Schauen Sie sich Spanien an: Nach einem Bürgerkrieg und einer 40-jährigen Diktatur ist es heute eine Demokratie mit einer der fortschrittlichsten Regierungen der Welt. Die Europäer, die so viel für die Zivilisation getan haben, mussten ihren eigenen Kontinent zerstören und Millionen töten, um zu verstehen, dass Uneinigkeit nicht bedeuten muss, sich gegenseitig zu töten.

Ihr Film über die Ermordung von Rabin zeigt Ihre starke kritische Haltung gegenüber Netanjahu. Nun wollen Sie diesen Film als Theaterstück im November in Tel Aviv zeigen – ist das nicht sehr gefährlich für Sie und Ihre Familie?

Es gab bessere und schlechtere Momente. Der hoffnungsvollste war der Friedensprozess unter Jitzchak Rabin. Der schlimmste Moment ist zweifellos jetzt. Wir befinden uns auf dem Höhepunkt von Gewalt, Zerstörung und Hass. In diesem Kontext kann Kunst nur zu einer gesellschaftlichen Gegenbewegung anregen. Sie kann daran erinnern, dass Dialog möglich ist, selbst wenn er im wirklichen Leben nicht mehr zu funktionieren scheint. Ich habe einmal den Bürgermeister von Nablus interviewt, der Opfer eines rechtsextremen israelischen Anschlags geworden war. Er verlor ein Bein. Ich fragte ihn, ob er optimistisch oder pessimistisch sei. Er sagte: „Amos, Pessimismus ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können.“ Das ist auch meine Antwort. Israelis und Palästinenser müssen einen Weg finden, ohne Gewalt zusammenzuleben.

Kommentare