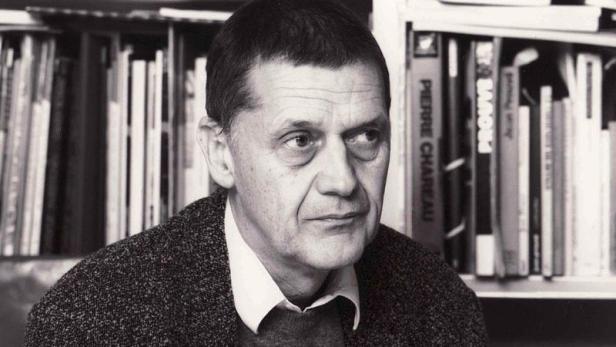

Helmut Richter 73-jährig verstorben

Der österreichische Architekt Helmut Richter ist gestern, Sonntag, früh nach langer, schwerer Krankheit kurz nach seinem 73. Geburtstag in Wien gestorben. Das gab seine Frau, Architektin Silja Tillner, am Montag bekannt. Richter zählte in den vergangenen Jahrzehnten zu den prägenden Architektenpersönlichkeiten Österreichs und lehrte u.a. an der Technischen Universität (TU) Wien.

Geboren am 13. Juni 1941 in Graz, studierte Richter Architektur an der TU Graz, wo er Teil des legendären Zeichensaales der "Grazer Schule" war. Ein Auslandsstudium der Informationstheorie sowie der System- und Netzwerktheorie an der University of California in Los Angeles machte den Mathematikinteressierten vom "Baukünstler" zum "Ingenieurarchitekten". Früh befasste sich Richter Mitte der 80er Jahre mit neuen Baumaterialien und ging mit damals unerprobten Konstruktionen bereits über die aufkommende High-Tech-Architektur hinaus. Stets lotete Richter die konstruktiven Möglichkeiten bis an die Grenzen aus, nahm die Baustelle - sehr zum Missfallen mancher Bauherren - als Experimentierfeld wahr, vermied jeglichen Formalismus und stellte den Menschen ins Zentrum.

Hauptwerke

"Helmut Richter war ein innovativer Architekt, dem Öffnung und internationale Anbindung stets ein wichtiges Anliegen war", reagierte Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny betroffen auf den Tod des Architekten. "Durch zahlreiche Bauten hat er das Wiener Stadtbild geprägt und maßgeblich dazu beigetragen, Wien das Gesicht einer weltoffenen Metropole zu verleihen. Kühne Entwürfe und moderne Materialien kennzeichneten sein Werk, insbesondere Licht und Glas bestimmten seine Ästhetik. Im Mittelpunkt seiner hellen, transparenten Gebäude standen der Mensch und seine Bedürfnisse. Helmut Richter beeinflusste nicht nur als Architekt, sondern auch als äußerst produktiver Lehrer Generationen von Studierenden. Aufbauend auf seinen eigenen zahlreichen Arbeitserfahrungen im Ausland fungierte er als wichtiger Mittler zwischen lokalen und internationalen Diskursen und Szenen. Dabei agierte er immer zutiefst menschlich, indem er seine SchülerInnen und KollegInnen unterstützte und sie als Verbündete betrachtete", schloss Mailath.

Kommentare