Genialer Pixar-Film: Wie es im Hirn zugeht

Wollten Sie immer schon wissen, warum Ihr sonst so gelungener Sprössling Ihnen beim Füttern angewidert den Spinat ins Gesicht spuckt?

Wollen Sie wissen, warum Ihr Mittelfinger in die Höhe schnellt, wenn Sie auf der Autobahn rechts überholt und dann auch noch vom anderen Fahrzeuglenker geschnitten werden?

Dank Pixar ist es nun möglich, einen Blick in unsere Köpfe und in die der anderen zu werfen, um zu sehen, was in solchen Momenten darin vorgeht. In "Alles steht Kopf" (Kinostart: Donnerstag) wirft das ideenreiche Trickfilm-Studio einen Blick ins Gehirn und damit auch in das Gefühlsleben eines Mädchens namens Riley.

Was macht den Menschen zum Menschen?

Kapitäne

Während Genetiker noch diverse Codes knacken, um herauszufinden, warum weder die raffiniertesten Roboter noch Tiere dazu in der Lage sind, Dichtung, Literatur und Philosophie zu entwickeln und dabei ein ästhetisches Vergnügen zu empfinden, hat Pixar eine höchst unterhaltsame Antwort auf diese Frage gefunden.

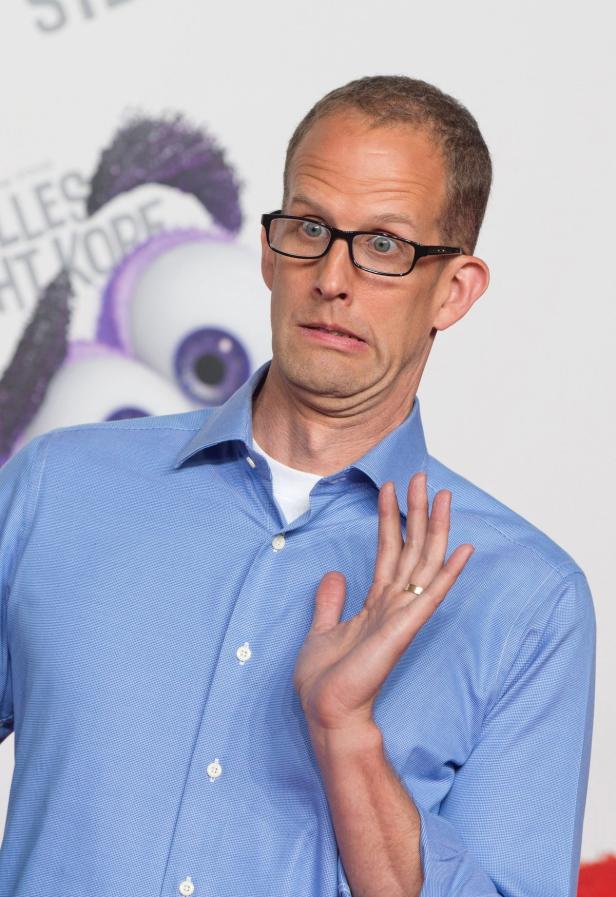

Inspiriert vom Persönlichkeitsmodell der griechischen Antike, das die Menschen je nach Temperament in Sanguiniker, Phlegmatiker, Melancholiker und Choleriker unterteilte, hat der Regisseur und Drehbuchautor von "Alles steht Kopf", Pete Docter ("Oben", "Toy Story"), den treibenden Kräften des menschlichen Seins fünf höchst unterschiedliche Gesichter verliehen. Wut, Angst, Freude, Ekel und Kummer sind quasi Kapitäne, die einander den Steuerknüppel streitig machen, um das Gemütsschiff durch das Meer grauer Gehirnzellen zu lenken. Bei Riley behält meist die gelbeleuchtende Freude die Oberhand, doch manchmal darf auch die lila Angst ein paar Knöpfe drücken und die rot glimmende Wut dazwischenpfuschen. Die sorgsame Balance zwischen den fünf Gefühlen gerät aus den Fugen, als die elfjährige Riley mit ihrer Familie von Minnesota nach San Francisco ziehen muss. Angesichts des Verlusts der gewohnten Umgebung und ihrer Freunde, zerren Angst, Wut und Ekel an den Nerven des Mädchens, während Freude und Traurigkeit versuchen, das Gleichgewicht wiederherzustellen.

Es mag verwirrend klingen, was "Alles steht Kopf" versucht. Doch Regisseur Pete Docter und sein Team von Pixar haben für so abstrakte Konzepte wie "Unterbewusstsein" oder "Schlüsselerlebnisse" treffende Bilder gefunden, die als visueller Leitfaden durch die menschliche Psyche und stellenweise auch als Ratespiel durch die moderne Kunstgeschichte daherkommen. Die visuelle Darstellung der Gefühle unterscheidet sich von der üblichen Fantasy-Ästhetik und erinnert an die Zeichen und Symbole auf Tarot-Karten.

Gespräch mit dem Regisseur Pete Docter

Pete Docter: Ich war 1992 zum ersten Mal bei diesem Festival in Linz. Die Ars Electronica vermittelt die Leidenschaft und Energie, die man für das schwierige Handwerk der Computer-Animation braucht und ich weiß, dass John Lasseter und alle anderen Pixar-Mitarbeiter immer wieder dort zu Gast waren und bis heute davon zehren. Es ist wirklich fantastisch.

Sie haben Ihr Talent für Computer-Animationen sicher schon lange vor Ihrem " Ars Electronica"-Besuch entdeckt. Wann und bei welcher Gelegenheit?Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich als Kind ein Einzelgänger war und keine Lust hatte, mit anderen Kindern zu reden – obwohl ich mich immer für Menschen und ihre Schicksale interessiert habe. Da ich offenbar keinerlei Talent zur Konversation hatte, habe ich versucht auf andere Weise zu kommunizieren. Ich habe Leute beobachtet und sie in Cartoons festgehalten. Zeichnen statt Reden war meine Art, Kontakte zu knüpfen. John Lasseter hat mir erzählt, dass es bei ihm ganz ähnlich war. Er beobachtet alles und jeden – und er merkt sich auch alles. Er ist eine wandelnde Enzyklopädie.

Beobachten und zeichnen Sie auch heute noch die Menschen um Sie herum?

Für einen Animator ist es absolut notwendig, ständig mit dem Zeichenblock unterwegs zu sein und all die Nuancen menschlichen Verhaltens festzuhalten. Dazu gehören alle Details einer Bewegung und des Mienenspiels. Sogar wie und was die Menschen essen ist von Bedeutung, wenn man eine glaubwürdige Figur erfinden und animieren will. Wir wollen ja im Kino keine Wesen sehen, die nichts mit uns zu tun haben. Wir wollen in jeder Form von Kunst uns selbst und unsere Umwelt reflektiert sehen und daraus lernen.

Es gibt den Standpunkt, dass Kunst nie unpolitisch sein kann, weil sie Zugang zu unseren Gefühlen und damit auch zu unserem Sozialverhalten hat. Gilt das auch für Sie und Ihre Animations-Filme?

Dieser Meinung bin ich absolut. Aber ich meine damit nicht die Niederungen der Tagespolitik und den kleinlichen Streit zwischen Republikanern und Demokraten, sondern Politik, wie sie eigentlich sein sollte: Als Konzept eines menschenwürdigen Zusammenlebens.

Was haben Sie beim Machen dieses Films über sich gelernt?

Begonnen haben wir mit der Absicht eine Komödie über Gefühle zu machen. Die Idee dazu kam, als ich meine Kinder beim Aufwachsen beobachtete. Ich habe dann mit Psychologen, Soziologen und Psychiatern gesprochen, um die Ursachen für unsere Gefühle zu recherchieren. Eine Erkenntnis hat mich dabei besonders getroffen: Nämlich dass wir völlig falsch mit der Wut umgehen. Wir erziehen unsere Kinder dazu, dass sie die Wut als negatives Gefühl betrachten, das man am besten unterdrücken sollte. Aber ursprünglich entspringt die Wut einem Sinn für Gerechtigkeit und Fairness, den wir mit allen Mitteln durchsetzen wollen. Wir müssen lernen, richtig mit unseren Wutgefühlen umzugehen, anstatt sie zu unterdrücken bis sie sich womöglich in Gewaltpotenzial verwandeln. Diese Erkenntnis hat mir bei der Erziehung meiner Kinder geholfen.

Warum haben Sie ein Mädchen zur Hauptfigur Ihres Films gemacht und nicht einen Buben?

Hauptsächlich weil es meine damals elfjährige Tochter war, die ich beim Drehbuchschreiben beobachtet habe. Aber es waren auch die Psychologen, die mich davon überzeugt haben, dass Mädchen im Alter zwischen 11 und 17 Jahren eine besonders hohe soziale Kompetenz haben – ganz im Gegensatz zu den Buben in diesem Alter.

Haben Sie aus diesem Grund auch den Gefühlen unterschiedliche Geschlechter zugeordnet? Freude, Ekel und Trauer sind weiblich, während Wut und Angst männlich sind?

Man kann das sicher so interpretieren, dass Freude, Ekel und Trauer vielschichtige Gefühle sind und Wut und Angst eher geradlinig und eindimensional.

Die vielen widerstreitenden Gefühle hätten auch in einer Tragödie enden können. Wie haben Sie die Balance gehalten, dass es komödiantisch bleibt?

Ich habe mich da an die großartige Beobachtung von Orson Welles gehalten, der sagte: "Wenn du ein Happy End haben willst, dann hängt das nur davon ab, wann du mit der Geschichte aufhörst."

Haben Sie durch diesen Film eine Antwort auf die Frage gefunden, was den Menschen zum Menschen macht?

Wow! Wie lange habe ich Zeit, darauf zu antworten? Ich mache ja nur Cartoons …

Von Gabriele Flossmann

Kommentare