Auf der Jagd nach dem Ich

Wer bin ich, und wenn ja wie viele?“ wäre ein passendes Motto für die neue Ausstellung im Essl Museum. Unter dem Titel „Sehnsucht Ich“ widmet sie sich seit Donnerstag den großen Fragen der menschlichen Existenz und ihrer Abhandlung in der zeitgenössischen Kunst. Ein wagemutiges Unterfangen, wie Kurator Günther Oberhollenzer durchaus bewusst ist. Die rund 100 Werke von über 50 Künstlern, die er zusammengestellt hat, zeigen vor allem eines: Bei einem so umfangreichen Gebiet muss selbst der kleinste gemeinsame Nenner noch recht groß ausfallen.

Silikon-Ratzinger

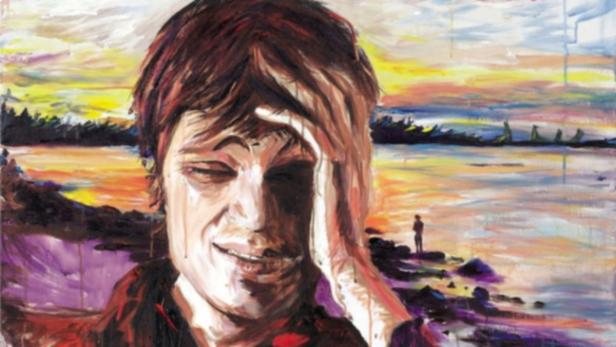

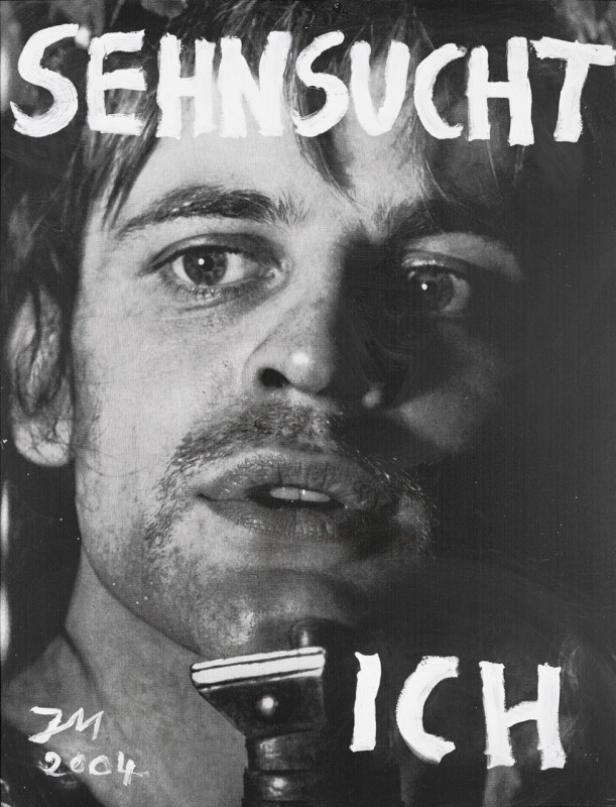

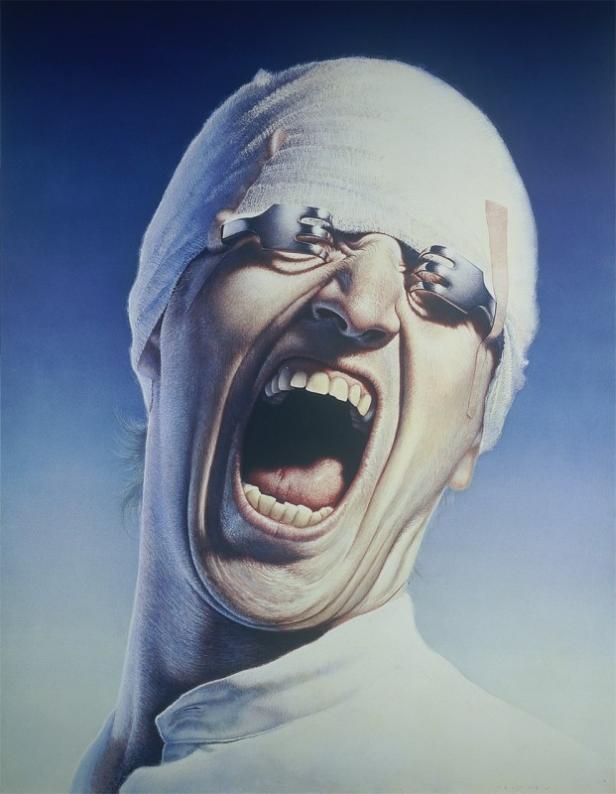

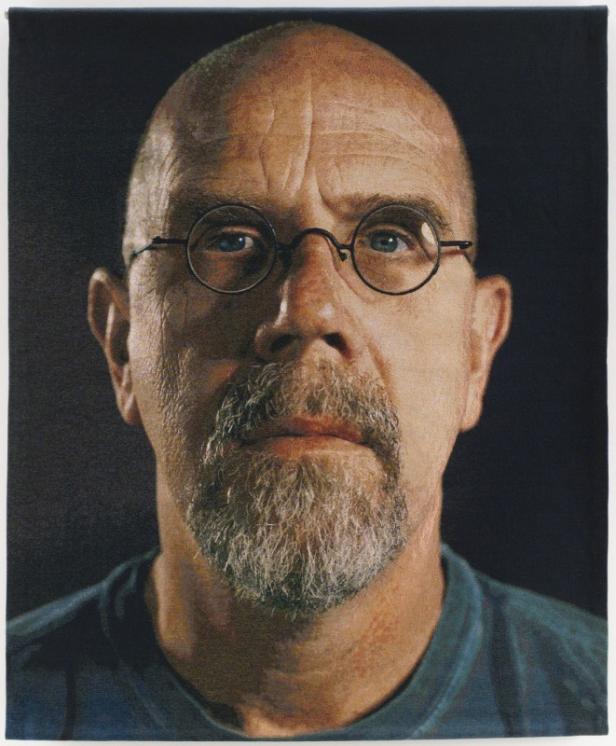

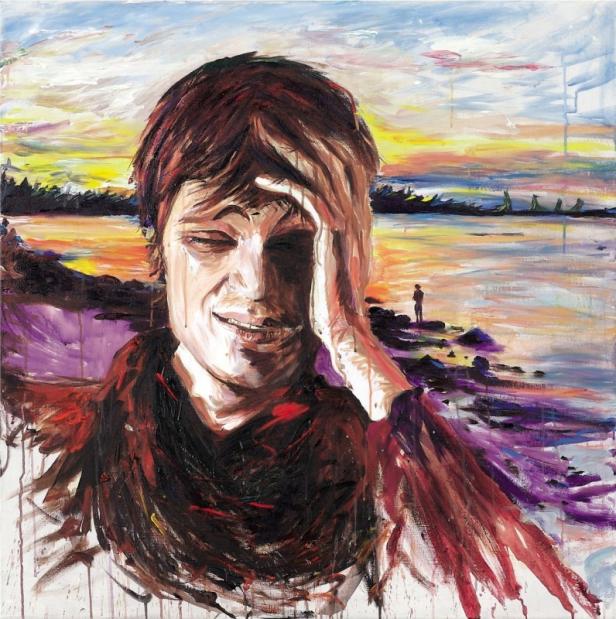

So begegnet einem das gefragte Ich beim Rundgang durch die Schau in mannigfaltiger Form. Zum Beispiel als ein überlebensgroßer Silikon-Ratzinger in schlabbrigen Unterhosen und mit einem verknoteten Taschentuch auf dem Kopf, der in einer Skulptur von Virgilius Moldavan seinen päpstlichen Vorgänger in einer Art heilgymnastischen Übung schultert. Oder als ein gewebter Chuck Close, der einlädt, mit seinem stark vergrößerten, als Gobelin gearbeiteten Gesicht auf Tuchfühlung zu gehen. Oder als ein pinker Anonymus von Yue Minjun, der sich in einem schmerzhaft wirkendem Lachkrampf windet, das Gesicht zur hysterischen Grinsegrimasse verzerrt. Oder als ein junger Klaus Kinsky, der als fotogeneres Alter Ego des Künstlers jenes Bild Jonathan Meeses ziert, von dem der Name der Ausstellung entlehnt ist.

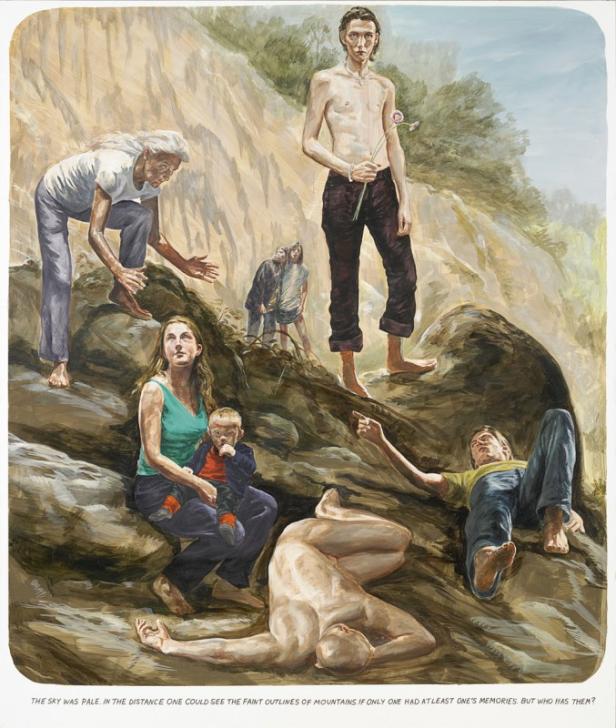

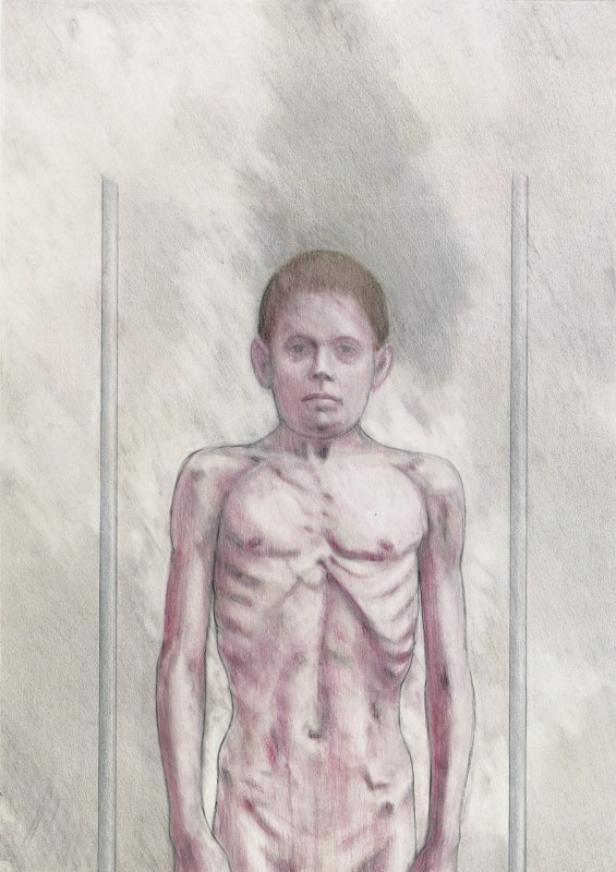

Bei allen Unterschieden sind aber wenigstens ein paar Dinge am Menschsein wirklich universell. Etwa: die Geburt, der Tod, und die Tatsache, dass es dazwischen an allen Ecken und Enden kriselt. So folgt die Ausstellung einer groben biografischen Gliederung.

Bilder zur Ausstellung

Wiege und Grab

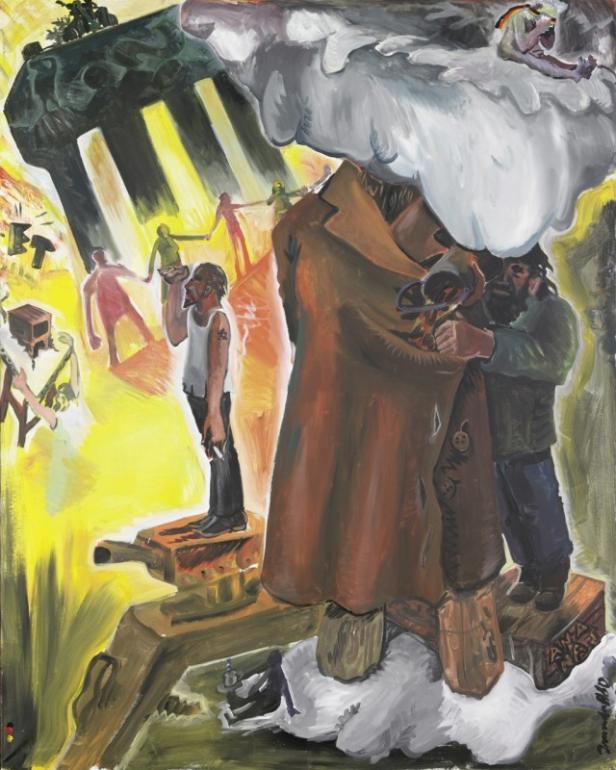

Auf dem Weg von der Wiege bis zum Grab passiert man die wichtigsten thematischen Stationen: Selbstbespiegelungen im Dienste des Narzissmus, der Selbstkritik aber auch der Selbstbehauptung; die Beziehung von Individuum und Gesellschaft, sowie von Körper und Psyche; und die Gefahr der eigenen Vergänglichkeit.

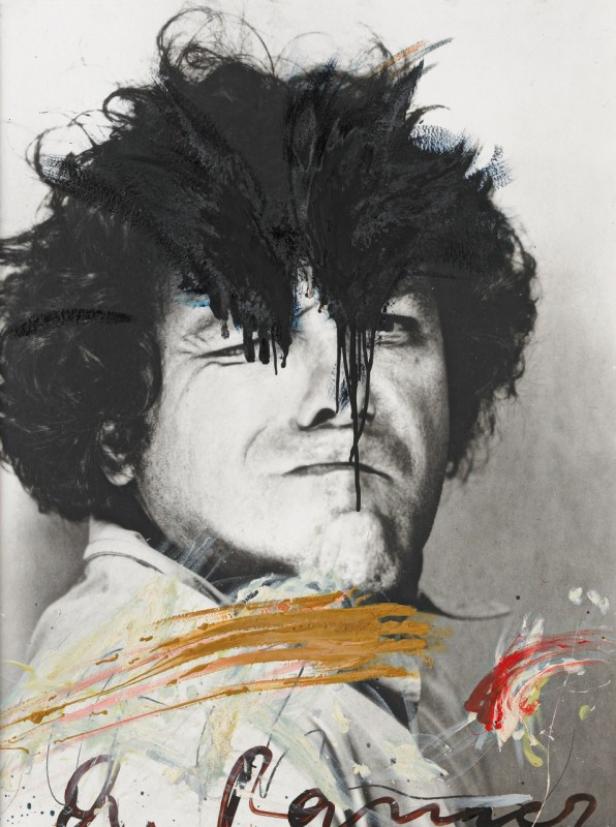

Blütenlese

Zwischen Kinderbildern im ersten Saal und den in zunehmender formaler Auflösung begriffenen Figuren im letzten Raum entfaltet sich die Ausstellung als fransenreiche Blütenlese mit notwendigem Mut zur Lücke, die bewusst mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet. Dies geschieht vor allem auch durch die gezielte Gegenüberstellung der Werke inländischer Künstler wie Attersee, Helnwein, Rainer, Krystufek, Lassnig oder Nitsch mit internationalen – auch außereuropäischen – Positionen, welche einerseits Parallelen andererseits aber auch deutliche Kontraste erkennen lässt.

Was allen Auseinandersetzungen mit dem Ich in der zeitgenössischen Kunst gemeinsam sein dürfte: In allen existenziellen Fragen, so sehr sie auch Anzeichen einer Krise sind (und das sind sie fast immer), ist implizit eine positive Antwort enthalten.

„Ja, ich bin.“ oder wenigstens, „Doch. Ich bin.“

Wer oder was genau, und wie es von da an weiter geht, das steht weiterhin zur Debatte.

Kommentare