Die Fotografin, die auch dem Abseitigen ein Denkmal setzte

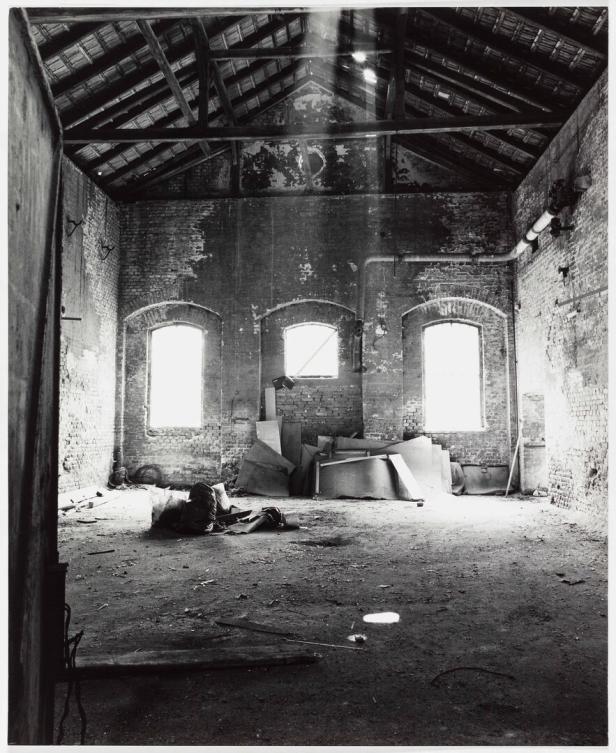

Eine heruntergekommene Fabrikshalle, durch deren löchriges Dach Licht einfällt. Ein alter Hochofen, der wie eine Ruine einer vergangenen Zivilisation im Wald herumsteht. Das von Wasser und Sonne aufgeplatzte Holz eines in die Jahre gekommenen Seebads.

Unter dem Schlagwort „Lost Places“ sind heute abertausende Fotografien solcher Orte im Netz und in Fotobuchserien verfügbar, und wer will, kann Elfriede Mejchar eine der Vorläuferinnen dieser „Bewegung“ sehen. Doch es wäre nur eine Facette im Werk der Wienerin, die im heurigen Mai 100 Jahre alt geworden wäre und aus diesem Grund mit drei Ausstellungen in Krems, Wien und Salzburg gewürdigt wird.

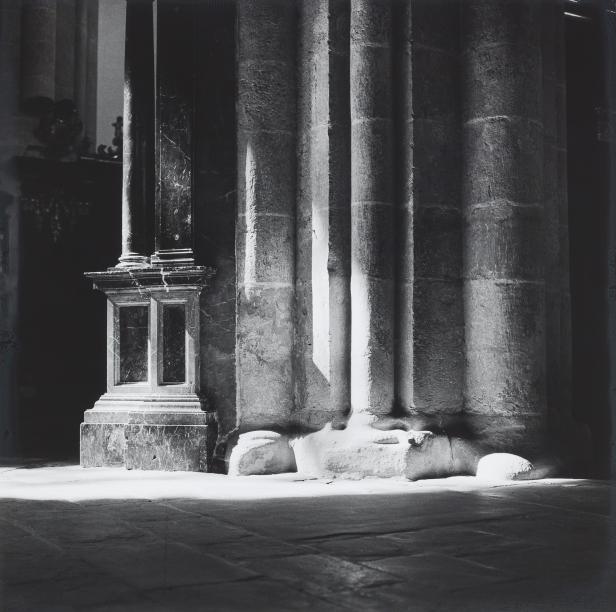

Die Landesgalerie NÖ in Krems, die am Samstag den Jubiläumsreigen offiziell eröffnet, baut auf das Privatarchiv Mejchars, das diese den Landessammlungen 2013, sieben Jahre vor ihrem Tod, überließ. Die Ausstellung (bis 16. 2. 2025) gibt einen Überblick über den Bilderhunger, der die Fotografin umtrieb: 40 Jahre lang arbeitete sie hauptberuflich für das Bundesdenkmalamt, um Kunstgegenstände und Baudenkmäler in ganz Österreich zu dokumentieren.

Am Rande dieser Tätigkeit schuf sie Bildserien entlang einzelner Motive: Innenräume trister Landhotels, Vogelscheuchen, Telefonmasten oder Plastiksackerln, die in der Landschaft hängengeblieben waren. Wie der Fotohistoriker Anton Holzer erklärt, ging Mejchar mit ihren Serienbildern durchaus gegen den Trend ihrer Zeit: Der Mainstream versuchte nach dem Diktum des Foto-Papstes Henri Cartier-Bresson den „entscheidenden Augenblick“ ins Bild zu bannen.

Fotografische Denkmäler

Im Kern aber nutzte Mejchar die Fähigkeit der Fotografie aus, hergebrachte Kategorien einzuebnen: Denkmäler, die vom Amt als solche definiert worden waren – und die sie teilweise auch für den „Eigengebrauch“ fotografierte - erschienen in ihren Bildern ebenso denkwürdig und monumental wie unedle Dinge, denen sie ihre fotografische Behandlung – mit Auswahl des Ausschnitts, des Lichts, der Inszenierung oft alles andere als „objektiv“ – angediehen ließ. Wie die Kuratorin der Kremser Schau, Alexandra Schantl, betont, führt eine Grenzziehung zwischen „angewandter“ Dokumentarfotografie und Kunst bei Mejchar nirgendwohin.

Gleichwohl streckte die Fotografin insbesondere nach ihrer Pensionierung die Fühler verstärkt nach der Kunst aus und erging sich in Experimenten: Collagen, Doppelbelichtungen, Verfremdungen führten zu eigenen Bildserien, die in der Kremser Schau ebenfalls breiten Raum einnehmen. Manche – etwa als „gegrillte Fantasien“ bezeichnete Überblendungen von 1989 – wirken gar verspielt und dem Zeitgeist verhaftet. Andere – etwa Bilder absterbender Blüten – machen das Vergehen der Zeit selbst zum Thema und wirken gerade dabei zeitlos.

Am Samstag (13. 4.) eröffnet die Landesgalerie Niederösterreich in Krems ihre große Werkschau "Elfriede Mejchar - Grenzgängerin der Fotografie". Bei der Eröffnung wird auch erstmals der von der Erbengemeinschaft ausgelobte Elfriede Mejchar-Preis vergeben - er geht an Lisa Rastl, die wie Mejchar eine Berufslaufbahn als Reproduktionsfotografin mit künstlerisch-konzeptueller Tätigkeit verbindet.

Am 17. April folgt das Wien Museum am Standort MUSA mit der Ausstellung "Im Alleingang - die Fotografin Elfriede Mejchar", die die fotografischen Exkursionen an die Peripherie Wiens in den Blick nimmt. Am 25. 4. eröffnet das Museum der Moderne Salzburg im Rupertinum die Schau "Poesie des Alltäglichen - Fotografien von Elfriede Mejchar". Sie läuft bis 15. 9. 2024.

Museum der Vielen

Gerade weil viele Verfremdungstechniken inzwischen von der Digitalkultur absorbiert wurden, ist es wichtig zu betonen, dass Elfriede Mejchar durch und durch eine Person des analogen Zeitalters war. Ein Katalogessay betont ihre Meisterschaft in technischen Dingen, einige Geräte, als Teil des Nachlasses erhalten, wurden in die Schau eingebaut. Das Wissen um die Ausarbeitung gelte es ebenso museal zu bewahren, schreibt der Kurator Edgar Lissel dazu.

Während die Landessammlungen dies versuchen, konzentriert sich das Wien Museum auf Fotos der Peripherie, das Salzburger Museum der Moderne stärker auf Porträts. Alle Institutionen publizieren den Katalog gemeinsam. So wird das „Projekt Mejchar“ auch zu einem Statement zu der Frage, ob Österreich ein Fotomuseum braucht: Wie sich zeigt, ist ein solches am besten in einer Kooperation verschiedener Häuser zu realisieren.

Kommentare