Digital ist gut, radikal ist besser

„Ich suche nicht nach Luxusprodukten“, sagt Alain Servais. „Wenn ich ein Kunstwerk erstehe, versuche ich zu sehen, was in der Zeit, als es entstand, passiert ist.“ Seit 2001 sammelt der Belgier, ein ehemaliger Investment-Banker, digitale Kunst – nach Internet-Zeitrechnung also schon seit einer Ewigkeit. Einer seiner ersten Käufe, das Werk „Fascinum“ von Christophe Bruno, ist noch immer online – es zeigt in Echtzeit in einem Raster die meistgesehenen Nachrichten-Bilder in den USA, Deutschland, Spanien und Indien an, gerankt nach Zugriffen auf Yahoo-Nachrichtenportalen.

Internet-Kunst macht globale Datenflüsse auf unkonventionelle Weise sichtbar und bedient sich häufig auch bestehender Werkzeuge. Da sich Technologie und Software ständig verändern, ist sie eine flüchtige Sache. Dass sich die Technologie und Software ständig verändert, macht Internet-Kunst zu einer flüchtigen Sache. Doch Servais will Kunstfreunde davon überzeugen, dass man sie dennoch sammeln kann und soll: In der Wiener Galerie Krinzinger Projekte zeigt er unter der Ägide des Kurators Domenico Quaranta einige seiner liebsten Stücke (bis 6. Februar 2016, Schottenfeldgasse 45, 1070 Wien).

Teilhabe statt Trophäenjagd

Ein weiterer Leihgeber der Schau ist der in Paris lebende Schwede Hampus Lindwall. Als Musiker ist er viel auf Reisen, erzählt der 39-Jährige, und so schaut er seine Sammlung gern unterwegs auf seinem Tablet oder dem Smartphone an. „Manche Leute fragen mich: Was ist das, ein Screensaver? Warum hast du dafür viel Geld bezahlt?“, sagt Lindwall. „Aber es ist die perfekte Kunst für jemanden wie mich, der mit Videospielen aufgewachsen ist.“

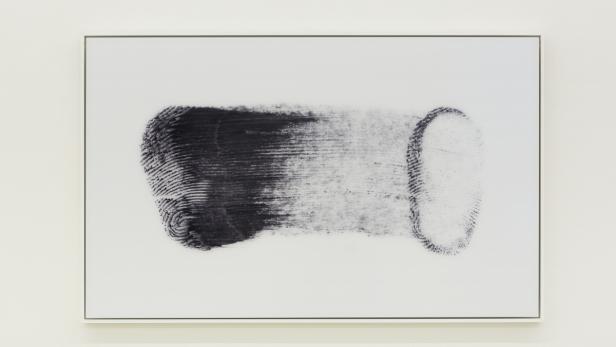

Für die Sammler ist mit ihrer Investition auch die Idee verbunden, nicht-marktkonforme Kunst zu ermöglichen. In der Galerie hängen freilich auch Drucke, Gemälde oder Skulpturen, die zwar auf digitale Kultur Bezug nehmen, aber eher der Vorstellung eines käuflichen Kunstobjekts entsprechen. Dass für derlei Kunst unter dem Schlagwort „Post-Internet Art“ ein Hype entstanden ist, sieht Alain Servais skeptisch. „Wenn ein Werk als Website gedacht ist, soll es auch eine Website bleiben“, erklärt er. „Im Bereich digitaler Kunst ist die Zugangs-Ökonomie, wie sie etwa der Wissenschafter Jeremy Rifkin in seinem Buch „Access“ predigte, schon Realität. Wir sind da Puristen“, sagt Servais. „Und wir sind gute Sammler, weil wir radikal sind.“

Kommentare