Die Romantik im Klimawandel: Hamburg feiert Caspar David Friedrich

Der Mensch ist klein, so klein.

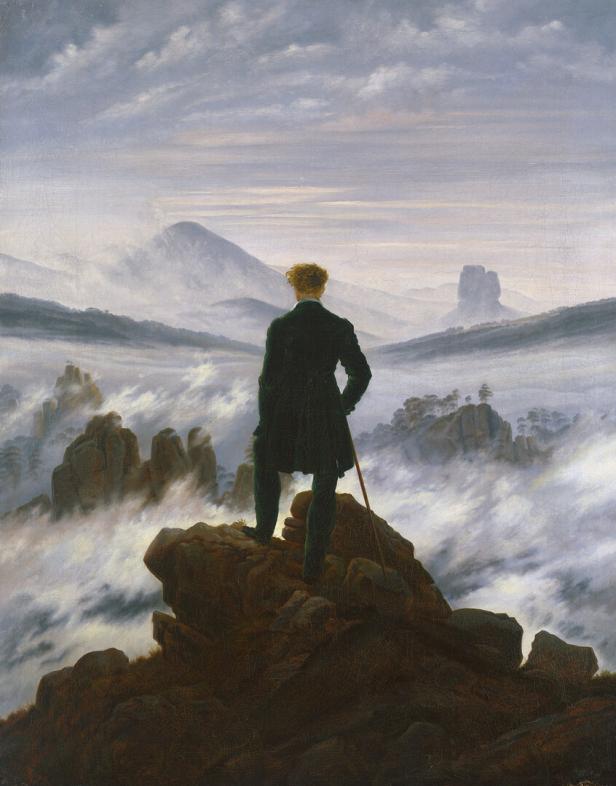

In einem eher unscheinbaren Bild einer „nordischen Landschaft“, das aus Washington zur großen Werkschau nach Hamburg angereist ist, sind überhaupt nur zwei Strichmännchen auszumachen, inmitten von Himmel, Hügeln und Schnee. Der berühmte „Mönch am Meer“, der ebenfalls in der Schau gastiert, wird von schweren Wolken fast erdrückt. Und selbst wenn einer selbstbewusst in der Bildmitte steht wie der „Wanderer über dem Nebelmeer“, ist klar: Für ihn geht’s nicht mehr weiter.

Caspar David Friedrich (1774–1840) galt seinen Zeitgenossen als „Landschaftsmaler“. Doch kaum einer wusste dieses vordergründig harmlose Genre derart als Bedeutungsträger fruchtbar zu machen wie er: Politische Statements – vor dem Hintergrund des Widerstands gegen napoleonische Herrschaft – waren in seinen Bildern häufig und wurden später deutschtümelnd vereinnahmt. Religiosität fand bei Friedrich ebenso ihren Ausdruck wie Melancholie und Todesahnung. Wenn die heutige Zeit nun also Friedrichs Naturverhältnis im Lichte ökologischer Umbrüche in den Blick nimmt, findet sich in der Malerei durchaus das Potenzial dafür.

Baukastensystem

Die Hamburger Ausstellung führt den Blick aber nicht eng: Zunächst einmal ist sie eine klug kuratierte Werkschau, die Friedrichs „Greatest Hits“ mit fokussierten Detail-Kapiteln abwechselt.

Als Maler war Friedrich ein Spätzünder – bis zu seinem 33. Lebensjahr zeichnete er hauptsächlich und malte in Sepia-Technik. Die Hamburger Kunsthalle, ausgestattet mit einer der größten Friedrich-Sammlungen Deutschlands, zeigt, wie sich der Künstler dabei ein Vokabular der Natur zulegte und sich Blätter, Felsen, Bäume wie in einem Baukasten zurechtlegte. In den Gemälden montierte er dann, fernab jedes Realismus, etwa eine Steinformation aus Sachsen vor eine Ansicht des Watzmanns in Bayern. Ähnlich verfuhr der Künstler mit Himmelsansichten oder mit den Eisschollen, die sich im Gemälde „Das Eismeer“ (1823/’24) auftürmen.

Klimakleber Caspar

Berichte über gescheiterte Arktis-Expeditionen seien zur Entstehungszeit dieses Bildes sehr präsent gewesen, erklärt Kurator Markus Bertsch, der das Werk auch als ein „Bild menschlicher Hybris“ sieht – die Idee, der Mensch könne mit seiner Technik alles schaffen, bekommt bei Friedrich regelmäßig eine Abfuhr.

Die drei deutschen Museen, die über die größten Bestände Caspar David Friedrichs verfügen, richten 2024 einen Jubiläumsstaffellauf aus: Die Schau in der Hamburger Kunsthalle ist bis 1. 4. zu sehen, die Alte Nationalgalerie Berlin eröffnet am 19. 4. eine weitere Schau (bis 20. 8.). In Dresden, wo der Künstler lange lebte, feiern ihn die Staatlichen Kunstsammlungen ab 24. 8. (Überblick: cdfriedrich.de). FriedrichsGeburtsstadt Greifswald setzt ebenfalls viele Aktivitäten (caspardavid250.de). 2025 reist der „Wanderer“ dann zu einer Schau ins Metropolitan Museum New York.

Als Begleitlektüre empfiehlt sich Florian Illies’ Buch „Zauber der Stille“ (S. Fischer, 256 S., 26,50 €): Der Autor nutzt darin Friedrichs Leben und Werk als Prisma zum Blick auf deutsche (Kultur)geschichte. Anekdotenhaft erzählt er, wie der Maler u. a. Walt Disneys „Bambi“ und Samuel Becketts „Warten auf Godot“ inspirierte – und wie er von den Nazis vereinnahmt wurde.

Fruchtbar wird das Eisschollen-Motiv insbesondere im zweiten Teil der Ausstellung, die zeitgenössischen Reaktionen auf Friedrichs Kunst gewidmet ist. Was dabei außen vor bleibt, ist die religiöse Note von Friedrichs Naturverehrung, mit der der strenggläubige Protestant wohl darauf hinweisen wollte, dass man sich gewissen Dingen nicht nähern und diese „nur im Glauben sehen kann“, wie Co-Kurator Johannes Grave ausführt.

Dennoch sind einige Paraphrasen treffend gewählt – etwa die großformatigen Fotos des Schweizers Julian Charrière, die den Künstler, auch klitzeklein, mit einem Flammenwerfer auf riesigen Eisbergen stehend zeigen. Der Obama-Porträtist Kehinde Wiley ersetzte das Personal in Friedrichs „Kreidefelsen auf Rügen“ und dem „Wanderer“ durch Schwarze und drehte einen Film, in dem afrikanischstämmige Protagonisten vor Winterkulisse Präsenz und Würde zeigen. Auch die „Letzte Generation“, die im vergangenen März eine Störaktion vor dem „Wanderer“ abhielt, wurde übrigens in einem Vermittlungsbereich prophylaktisch in die Schau eingebaut. So ist der Naturromantiker wirklich fit für die „neue Zeit.“

Kommentare