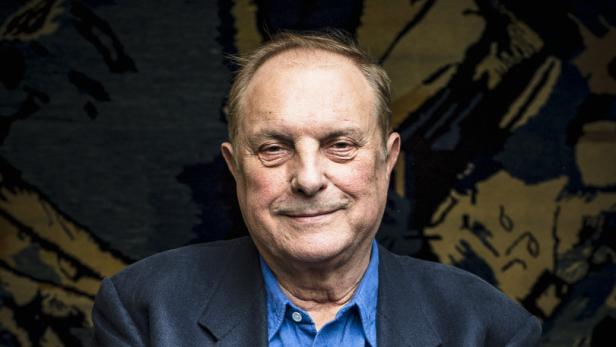

Christian Ludwig Attersee: „Ich war so sauhübsch“

Christian Ludwig Attersee (*1940) war in der jüngeren Kunstgeschichte Österreichs nie zu kategorisieren, dabei war er trotzdem (fast) überall. Das Belvedere 21 zeigt nun mit einer umfassenden Schau, dass der Künstler aktuelle Kunsttrends schon früh vorwegnahm.

KURIER: Ihr Werk ist sinnesübergreifend: Es geht um Malerei, Musik, ums Essen. Können Sie Bilder auch schmecken?

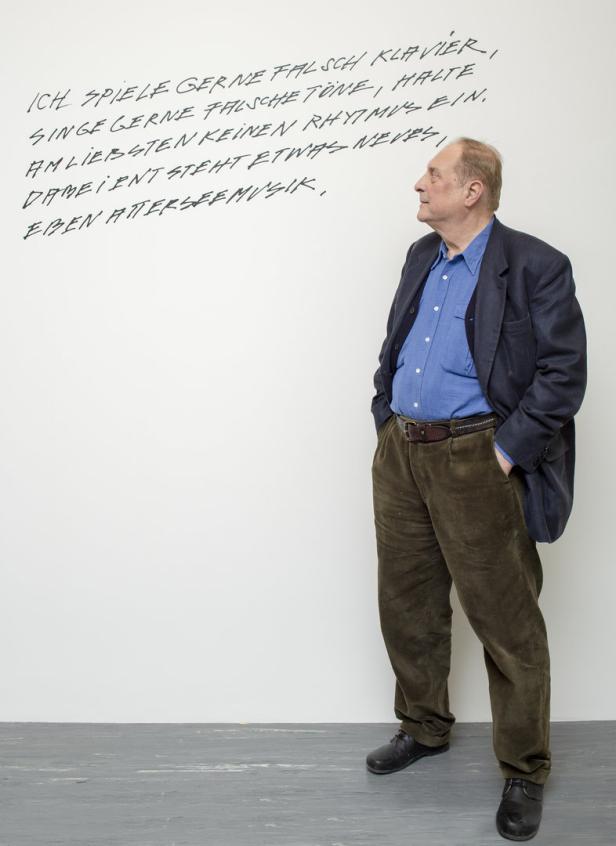

Christian Ludwig Attersee: Vieles, was in meinem Werk aufgearbeitet wird, kommt aus meiner Jugend. Das mit dem Essen kommt aus der Studienzeit, die war ja nicht einfach – damals hat keiner von uns ein Bild verkauft. Aber es war eine schöne Zeit, die Künstler sind zusammengerückt. Ich bin mit den Aktionisten aufgewachsen, mit den Dichtern Oswald Wiener, Gerhard Rühm, H. C. Artmann. Und mich haben viele Dinge gleichzeitig interessiert, ja. Innerhalb meines Schaffens sehe ich das als eine Einheit. Es hat sich so entwickelt, dass die Malerei an erster Stelle steht, das war nicht immer so – ich habe jahrelang versucht, Musiker zu werden. Aber wenn ich ans Klavier gehe, male ich halt am Klavier.

Aber sind die Übergänge wirklich so fließend?

Die Brüche sehe und spüre ich nicht so, wie Sie das vielleicht tun. Wenn ich male und dabei traurig werde oder nicht weiterkomme, setz’ ich mich ans Klavier, erfinde mir ein Lied, das mich glücklich macht, und dann geh’ ich wieder malen.

Welche Musik hören Sie beim Malen?

Alles. Free Jazz kann ich nimmer hören, da werd’ ich zu nervös. Aber ich höre Volksmusik und viel aus der alten Zeit: Charlie Mingus war lang mein Held. Es gibt aber viel Neues, auch in der Klassik. Bei der Schlagermusik tu’ ich mir schwer, weil die sich so wiederholt.

A propos Schlager: Ein prominenter Schlagersänger führt heute gern den Begriff Heimat im Mund. Das Thema ist bei Ihnen ja auch wichtig.

Das ist natürlich anders zu verstehen. Ich hab’ keine Heimat – für mich ist Heimat dort, wo ich gerade zufrieden arbeiten kann. Das ist auch der Sinn eines Bilderzyklus, den ich gerade male. Ich versuche, die Welt so zu begreifen, dass wir in einer großen Heimatverschiebung leben. Die gilt für Menschen, für Tiere und auch für die Natur. Die Menschen ruinieren die Erde in rasanter Geschwindigkeit, und sie ziehen immer nur dorthin, wo sie Geld verdienen können. Und Tiere leiden darunter.

Sie haben in den 60ern begonnen, Heimatkitsch ironisch in Ihre Bilder zu integrieren.

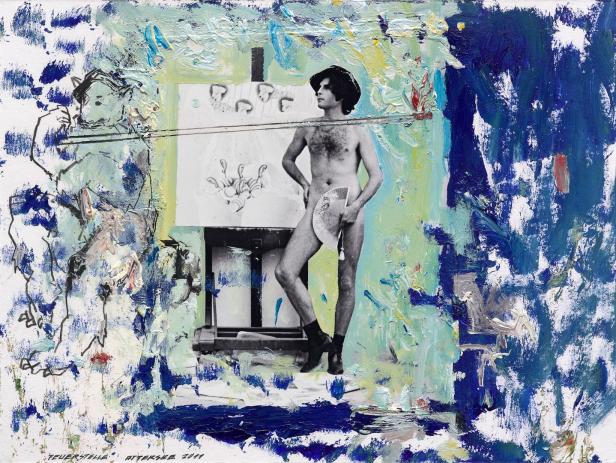

Das „Österreich-Buch“, das nun am Beginn der Ausstellung zu sehen ist, besteht aus Kitschaufnahmen einzelner Bundesländer, aus Ausschnitten von Schundheftln und so genannten erotischen Heften jener Zeit. Ich habe das, was damals in der Trafik gehangen ist, genommen und zu einem großartigen Kunstwerk gemacht. Natürlich geht es mir immer auch um Landschaft, ich bin ein Segler. Ich bin mein Leben lang auf Jollen gelegen, wie auf Frauen.

Das Segelboot ist ein stets wiederkehrendes Symbol in Ihren Bildern.

Aber in meinen Bildern kommen auch immer wieder Sektglaserln vor, obwohl ich nie Sekt trinke. Ich weiß auch nicht, wieso. Wenn der Körper das malen will, soll er ein Sektglaserl malen. Und er will leider in jedes Bild ein Sektglaserl malen! Ich versuche es dann immer mit Deckweiß wieder wegzumalen. Es muss was Unterbewusstes sein. Ich denke, das Boot ist wie ein Pfeil, das ist der Mann, und die Pfeile landen immer in einem Sektglas, das muss wohl die Frau sein. Wenn man’s so einfach deuten will.

Zensurieren Sie sich?

Nein. Ich hab in meinem Leben noch kein Bild weggeschmissen. Und ich mach’ keine Skizze.

Aber es passiert, dass Ihnen etwas nicht gelingt?

Nein. Weil dann mal’ ich drüber.

Bei Ihnen steht die Kunst stets mitten im Leben. Was ist für Sie der Wert des distanzierten Betrachtens?

Ich betrachte mein Werk nicht distanziert. Für mich sind das alles Halblebewesen, wenn man so will. Das ist ein spezielle Art, das Leben zu verbringen – dass man die ganze Welt dauernd neu erfinden kann und dass sie einen zufrieden macht, nur mit einem Stück Papier und einem Bleistift. Damit kann man sowieso alles sagen. Ich brauch’ nicht mit einem Bagger über zwei Autos zu fahren, um zu zeigen, dass der Bagger stärker ist.

Ihr Frauenbild hat sich auch verändert, oder?

In meinen Bildern oder in meiner Begleitung?

Reden wir erst einmal über die Bilder.

Natürlich. Wenn wir über die 1960er sprechen, müssen wir wohl auch in der Gesellschaft bleiben, in der wir da lebten. Wenn ich in der Hippiekultur aufwachse, habe ich ein anderes Frauenbild, als wenn ich heute aufwachse. Ich bin gealtert, das muss ich ja leider zugeben, in der Zwischenzeit sind fast 50 Jahre vergangen, da muss das Frauenbild ein anderes sein. Das Frauenbild in meinen Bildern war immer so gehalten wie das Männerbild auch – dass der Mann eine Frau sein könnte und die Frau auch ein Mann. Die Doppelsexualität hat mich interessiert. In meinen Fotozyklen habe ich das am eigenen Körper ausprobiert – das hat sich angeboten, weil ich einfach so sauhübsch war.

In den 1960ern haben Sie Frauen auch einmal mit Würfel-BHs ausgestattet oder mit einem BH gemalt, dessen Körbe Fuchsköpfe waren.

Meine liebsten Frauen waren in der Jugend beinamputierte Mannequins – das hat mich interessiert, weil ja eine Prothese auch ein Kleidungsstück ist....

Prothesen sind oft doppeldeutig – einerseits engen sie den Körper ein, andererseits verstärken sie ihn.

Das ist bei der Mode identisch, die soll den Menschen ja auch verbessern. Und wenn man sich entscheidet, dass man Frauen zur Hälfte als eigenes Kunstwerk sieht und zur anderen Hälfte als Menschen, mit denen man gerne zusammen sein will, wird es interessant. Mich beschäftigt auch die Frage, warum Menschen mit Verletzungen leben, um schöner zu werden. Mit Schmuck, Narben und Tätowierung passiert da sehr viel.

Manche Ihrer Arbeiten waren dezidiert für den Alltag bestimmt. Können Sie nachvollziehen, wenn ein Werk in einem anderen Kontext anders rezipiert wird – Stichwort ÖSV-Plakat?

Ich fühle mich da sehr missverstanden. Ich habe ja kein Plakat abgeliefert, sondern ein Kunstwerk. Das geht in einer Druckauflage, von mir signiert, an die Skifahrerinnen. Es wurde daneben von einem Grafiker ein Plakat gedruckt, das war kein Attersee-Plakat. Der ÖSV ist verantwortlich für das, was in seinem Bereich passiert ist, der soll (im Bezug auf Missbrauchsfälle, Anm.) Klarheit schaffen und nicht mein Plakat ab- oder aufhängen. Wenn es noch Schuldige gibt, gehören die zur Verantwortung gezogen. Nur hat das mit meinem Plakat nichts zu tun.

Info: Attersee-Ausstellung, Events, Album

Die Schau „Feuerstelle“ eröffnet heute, Donnerstag, und läuft bis 18. August. Die Schau legt den Fokus auf das Werk der1960er und ’70er Jahre, beschränkt sich aber nicht darauf. Im Rahmenprogramm sind zahlreiche Veranstaltungen geplant, u. a. eine Neuauflage des Konzerts „Selten gehörte Musik“ mit Gästen wie Hermann Nitsch und Markus Lüpertz am 16. Juni.

Unter dem Titel „Rampi Rampi – Werksquer“ erscheint am 1. 2. eine „Best-Of“-Compilation von Attersees Liedern und Musikstücken – einmal als CD, einmal als limitierte Vinyl-Box mit 2 Kunstdrucken.

Kommentare