Bilder zwischen Macht und Moral

Er weiß, wie man die Hebel der globalen Aufmerksamkeitsmaschine bedient, und er hat es wieder getan. Doch diesmal wurde Ai Weiwei nicht so einhellig beklatscht wie sonst: Das Foto, in dem der chinesische Künstler am Strand von Lesbos das erschütternde Bild des ertrunkenen Flüchtlingsbuben Aylan Kurdi nachstellte, sei „schamlos“, befand die deutsche Welt; Ai solle sich entschuldigen, erklärte das US-Kunstmagazin Hyperallergic.

Ai Weiweis Strategie ist dabei keineswegs neu – und ein Blick auf ähnliche Bilder und Kontroversen legt nahe, dass es sich lohnt, genauer hinzusehen und zu differenzieren. Denn das Nachstellen oder „Reenactment“ bekannter Bilder kennt viele Varianten, und jede sagt viel über den Umgang mit Bildern in der Gesellschaft aus.

„Idealerweise kann ein Reenactment ein bewussteres Wahrnehmen von Bildern bewirken“, sagt etwa Martin Behr, der mit dem Genre viel Erfahrung hat: Als Teil der Grazer Künstlergruppe G.R.A.M. arbeitet er seit 1998 an Nachinszenierungen von Bildern aus Kunst, Politik und Alltag.

Im Feld der bildenden Kunst, in dem G.R.A.M. sich etwa an den Fotodokumenten der Wiener Aktionisten oder eines Joseph Beuys bedienten, ging es um das Offenlegen von komischen Facetten, die von den Künstlern so nicht beabsichtigt waren, oder auch um das Freilegen der Eitelkeit, die künstlerischen Inszenierungen oft eigen ist. Die Frage „Kann Wiederholung auch eine originelle Leistung sein?“ firmiert in der Kunst generell spätestens seit den 1980er-Jahren stark, sie hat eine ganze Kunstrichtung, die sogenannte „Appropriation Art“, hervorgebracht.

Kunst und Politik

Doch verblassen formale und ästhetische Überlegungen denn nicht bei Fotos, die drastische Aspekte der Realität zeigen und massive politische Aussagen in sich tragen? Meist sind es fotografische „Ikonen“, die Künstlern als Vorlagen dienen, Bilder also, die sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Künstler zapfen das an, was der Wissenschafter Aby Warburg einst „Energiekonserven“ nannte – Bildformeln, die über Zeit- und Kulturgrenzen hinweg funktionieren.

In der Fotografie sind „Ikonen“ nicht zuletzt durch ihre zeithistorische Brisanz „aufgeladen“: Dorothea Langes Foto einer Wanderarbeiterin („Migrant Mother“, 1936) wurde zum Synonym der Großen Depression, Nick Uts Foto eines Mädchens, das nach einem Napalmangriff flieht (1972), zum Kürzel für die Gräuel des Vietnamkriegs. Dass ein Bild aus der Masse hervorstach, hatte jeweils auch formal-ästhetische Gründe.

Distanz oder Nähe?

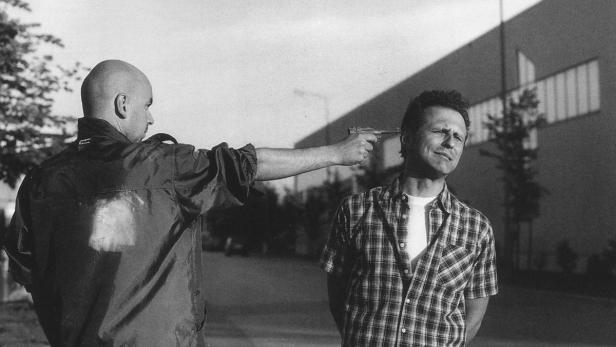

Der Wunsch, eine Szene stärker zu vergegenwärtigen, kann eine Motivation für eine künstlerische Nachstellung sein – manchmal ist aber gerade Distanz das Ziel. „Es sind Bilder, die gleichsam nur mit erhobenem Zeigefinger zum Einsatz kommen“, schrieb der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich über die Vorlagen der Gruppe G.R.A.M., die 2001 für ihre Nachstellung eines Erschießungsfotos kritisiert wurde. ,„Innerhalb des Spektrums an Möglichkeiten, die das Wiederholen bietet, hat G.R.A.M. sich für eine Spielart entschieden, die dem Original nicht huldigt (...), sondern es relativiert.“

G.R.A.M.-Inszenierungen seien oft bewusst billig und undramatisch gestaltet, sagt Künstler Martin Behr dazu: Gerade durch die Differenz zum Original soll man über die Autorität und den Wirklichkeitsgehalt der Bilder nachdenken können.

Behr gibt allerdings zu, dass sich die Strategie des Nachstellens im Selfie-Zeitalter der Ausreizung annähert: „Man muss sich fragen: Ist das noch ein bildkritischer Ansatz oder eine Manifestation des eigenen Ichs?“, sagt er.

Ais Scheitern

Die Wiederholung des Aylan-Motivs fügt dem Foto aber weder eine kritische Reflexionsebene noch gesteigerte Dringlichkeit hinzu: Das zum fast idyllischen Landschaftsfoto überhöhte Bild bestätigt zunächst nur, dass manche Fotos einfach „funktionieren“ und dass in den Händen von Ai Weiwei alles Teil des Betriebssystems Kunst werden kann. Mit seinem Ziel, Kunst und Realität stärker miteinander zu verzahnen, ist der Aktivist diesmal aber gescheitert.

Die US-Künstlerin Sturtevant ( 2014) galt neben Sherrie Levine und Mike Bidlo als Pionierin der „Appropriation Art“, die existierende Kunst nachbildete. Sturtevant wurde 2015 in der Albertina gezeigt, ihr Nachlass wird von der Salzburger Galerie Ropac verwaltet.

Cindy Sherman, in Wien in der Verbund-Sammlung stark präsent, ist für Inszenierungen berühmt, die sich aus dem Fundus von Filmen und Gemälde speisen. Der US-Fotograf David Levinthal wurde mit seiner Serie „Hitler Moves East“ (1975– ’77) berühmt, in dem er den Feldzug der Deutschen im Stil alter Kriegsfotografie inszenierte – aber nur Plastik-Soldaten verwendete. 2008 schuf er die Serie „I.E.D.“ zum Irakkrieg (2008).

Der Band „Reenactments 1998–2011“ (Verlag Ediciones Poligrafia, 44,95 €) bietet einen Überblick über die Inszenierungen der Grazer Künstlergruppe G.R.A.M.

Der US-Fotograf Sandro Miller inszenierte den Schauspieler John Malkovich in unzähligen Posen und nahm „ikonische“ Fotos – von Che Guevara, Marilyn Monroe und Ernest Hemingway, aber auch von Dorothea Langes „Migrant Mother“ zum Vorbild. Der Band „The Malkovich Sessions“ erscheint am 5. April 2016 (Verlag Glitterati Inc, 93,85 €)

Am 25. Februar erscheint eine neue, umfassende Monografie des Künstlers und Aktivisten Ai Weiwei (Taschen Verlag, 49,99 €). Im Sommer stellt Ai Weiwei im 21er Haus aus („translocation – transformation“, 14. 7. bis 20. 11.)

Kommentare