Die Seele der Palatschinke

Das Fenster zur Seele hat die Größe einer Palatschinke. Augen von Kindern und Kleintieren blicken wie große, runde, schwarze Scheiben triefend aus den Gemälden. Anrührenden Waisenmädchen kullern dicke Tränen aus den "big eyes" über die Bäckchen, traurige Pudel und einsame Katzen hocken anklagend daneben. Die gemalte Rührsal verkaufte sich millionenfach und zierte in Form von Postkarten und Postern die amerikanischen Wohnzimmer der 60er-Jahre.

"Keane" stand als Autor auf jedem Bild. Andy Warhol erklärte 1965 dem Life-Magazin, dass Keane tolle Arbeit leiste, denn – typisch Warhol: "Wäre es schlecht, würde es nicht so vielen Menschen gefallen."

Was allerdings niemand ahnte: "Keane" stand eigentlich nicht für Walter Keane, sondern für dessen Frau Margaret . Margaret Keane, eine Art Rosamunde Pilcher der Porträtkunst, war es, die zu Hause ein Bild nach dem anderen pinselte, während ihr geschäftstüchtiger Ehemann ihre Arbeit als seine ausgab und dabei viel Geld verdiente.

Die damals herrschenden Kunstkritiker – ganz im Bann des abstrakten Expressionismus eines Jackson Pollock – hassten die "big eyes". Für sie waren sie reinstes Brechmittel und Ausbund an schlechtem Geschmack.

Seelenkitsch

Doch selbst ein Exzentriker wie Regisseur Tim Burton fand Gefallen am gemalten Seelenkitsch und gab einige Porträts bei Margaret Keane in Auftrag – darunter von seiner Frau, Helena Bonham Carter. Folgerichtig hält sich Burton in der Beurteilung ihrer Kunst auffallend zurück. Stattdessen erzählt er emphatisch die Geschichte der zähen Emanzipation Margaret Keanes vom malenden Hausmütterchen zur malenden Zeugin Jehovas.

Liebevoll ausgestattet, leuchtet sein San Francisco der 50er- und 60er-Jahre in quietschbunten Farben. Die frisch geschiedene Margaret steht mit ihrer kleinen Tochter am Flohmarkt und versucht, ihre Kinder-Bilder mit den großen Augen zu verkaufen. Gleich neben ihr verscherbelt der selbst ernannte "Sonntagsmaler" Walter Keane, ein charmanter Selbstdarsteller und Trickbetrüger, seine Montmatre-Malerei.

Christoph Waltz als Walter Keane greift tief in die Schmiere, um seinen geschmeidigen Blender gehörig einzuölen. Wendig wie ein Zirkusdirektor wieselt er zuerst um Margaret, dann um potenzielle Kunden herum, um sie mit geschliffenen Reden und exaltierten Gesten für sich zu gewinnen.

Im komödiantischeren ersten Teil des Films gelingt sein Ironiespiel weitgehend unterhaltsam, verschiebt sich im zunehmend dramatischen Handlungsverlauf aber ins Groteske. Das Ehepaar beginnt sich zu entfremden, die hervorragend nuancierte Amy Adams als Margaret setzt ihrem herrschsüchtigen Mann Widerstand entgegen. Doch Christoph Waltz verliert an Bodenhaftung, steigert sich in eine übersteuerte One-Man-Show hinein, nimmt den Rest des Films in Geiselhaft. Und lässt einen dabei nie vergessen, dass man Waltz zusieht, nicht Walter.

KURIER-Wertung:

INFO: Big Eyes. USA 2014. 106 Min. Von Tim Burton. Mit Amy Adams, Christoph Waltz, D. Huston.

Im Kino: "Big Eyes"

Auf Hubert von Goisern trifft die Zuschreibung Ausnahmekünstler noch am ehesten zu. Nie ließ er sich auf eine Musikrichtung festlegen. Und wenn er diese Gefahr witterte, zog er sich zurück, um mit völlig neuen Einflüssen wieder zurückzukehren. Marcus H. Rosenmüller, bayerischer Spezialist für moderne Heimatfilme („Wer früher stirbt, ist länger tot“) hat nun eine Musikdoku vorgelegt, die zeigt, unter welchen Bedingungen das weit verästelte Werk von Goiserns zwischen Neuer Volksmusik und Weltmusik entstehen konnte.

Gezeigt werden die konfliktreichen Anfänge in Bad Goisern, wo er aus einer der sieben Blaskapellen flog und in einem jugendlichen Rausch erst den „geilen“ Klang der „Quetschn“ für sich entdeckte, weiters der Durchbruch mit den „Alpinkatzen“ 1992, die darauf folgenden Reisen nach Tibet und Afrika, die Linz-Europa-Donauschifffahrt, bis zum erneuten großen Erfolg mit dem Super-Hit „Brenna tuat‘s guat“ 2011. In selten gezeigten Archivaufnahmen und Gesprächen mit Wegbegleitern kommt Rosenmüller dem Künstler sehr nahe, wahrt aber auf unprätentiöse Art die nötige Distanz.

Angenehm entschleunigend wirken die Szenen, in denen der Musiker am Hallstätter See mit einer Zille dahinschippert und seine Sicht der Dinge schildert. Beim Fischen erklärt er zum Beispiel, wie man das Leben auf produktive Weise „verschwenden“ kann.

KURIER-Wertung:

Ein ausführliches Interview finden Sie hier

Wenn sich ein Roboter nicht mehr von einem Menschen unterscheiden lässt, dann hat er den Turing-Test bestanden: Er ist in Besitz von Bewusstsein.

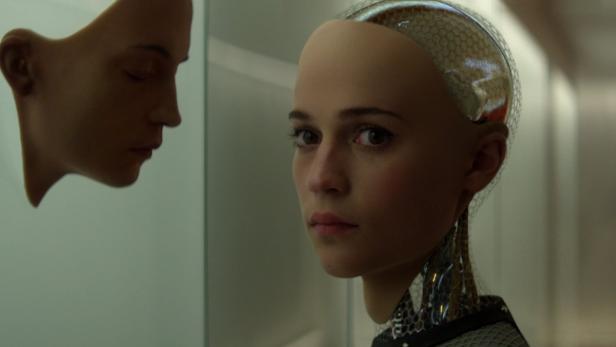

Oder sie. Sie, das ist Ava, der perfekte Roboter. Konstruiert von einem schwerreichen IT-Einsiedler namens Nathan, wurde sie in dessen modernistischem Hochglanz-Labor gebastelt. Nun soll sie beweisen, dass sie eigenständig denken kann.

Nathan lässt einen jungen Informatiker namens Caleb einfliegen, der mit dem Roboter-Fräulein den Turing-Test machen soll. Es braucht nur wenige Test-Sitzungen, in denen eine hervorragende Alicia Vikander als Ava ihre weiblich programmierten Attribute einsetzt: Zuerst mädchenhafte Kleidung; dann eine Perücke über den kahlen Kopf. Treuherzige Augen, sanfte Stimme – und schon ist Caleb verliebt und von der Menschlichkeit – oder besser: der Weiblichkeit – des Roboters überzeugt.

Der Brite Alex Garland machte sich mit smarten Drehbüchern wie "28 Tage später" und "Alles, was wir geben mussten" einen Namen im Sci-Fi-Genre und betritt nun mit seinem Spielfilmdebüt souverän Zukunftsterrain. Sein konzentriertes Kammerspiel implodiert im wunderbar kühl gehaltenen, minimalistischen Setting einer Luxusfestung, an deren glatten Oberflächen die menschliche Hand abrutscht. Oscar Isaac spielt seinen Internet-Milliardär in einer beunruhigenden Mischung aus IT-Mastermind und Blaubart. Philosophische Überlegungen wie "Kann ein Computer menschlich sein?" interessieren ihn weniger als die Frage "Kann man mit einem Computer Sex haben?" Die Frau in der Maschine: Programmiert von einem Mann, schlägt sie ihn schließlich mit den eigenen Waffen.

KURIER-Wertung:

INFO: Ex Machina. GB 2015. 108 Min. Von Alex Garland. Mit Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac.

Für "Avengers – Age of Ultron" haben die Disney-Studios ihre Fantasy-Formel "Es war einmal …" gegen "Es wird einmal …" getauscht – und das bedeutet Krieg in einer nicht näher definierten Zukunft. Das Marvel-Superheldenteam kämpft diesmal gegen ein künstlich geschaffenes Superhirn, das den Weltfrieden garantieren sollte, aber offenbar genug hat von den Menschen und daher die Erde zur Gänze zerstören will.

Märchen trifft Science-Fiction: Die Helden kämpfen mit Hammer und Schwert, tragen digitale Ritterrüstungen und verschanzen sich in einer elektronisch überwachten, mittelalterlichen Festung. Das neue "Avengers"-Abenteuer ist eine Materialschlacht in 3-D, mit mehr Spezial-Effekten als alle bisherigen Folgen zusammen. Dem Publikum bietet es Eskapismus pur und Verhaltensforschern einen Grund mehr, um vor der "Infantilisierung" Erwachsener zu warnen. Ein Zustand, der die Rezensentin des Films offenbar schon erfasst hat, denn sie hat sich bei "Avengers: Age of Ultron" gut unterhalten. Was nicht nur an der Überfülle an Spezialeffekten liegt, sondern auch an den durchwegs guten Schauspielern – von Robert Downey, Jr. ( Iron Man), Mark Ruffalo (Hulk), Scarlett Johansson (Black Widow), Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Hawkeye) – bis Stellan Skarsgård und Tom Hiddleston. Die von Actionhelden gewohnte Ein- bis Zweisilbigkeit wird mit Klassiker- und Bibel-Zitaten erweitert.

Auch das pädagogische Element kommt nicht zu kurz. Wenn einem Helden im Eifer des Gefechts ein "S...-Wort" entfährt, wird er von den Fantasy-Kollegen ermahnt. "Schön sprechen!" lautet die Parole der "Avengers".

KURIER-Wertung:

INFO: Avengers: Age of Ultron. USA 2015. 141 Min. Von Joss Whedon. Robert Downey Jr., Chris Evans, M. Ruffalo.

Von Gabriele Flossmann

Kommentare