Wettlesen gewinnt deutlich an Dynamik

Ich weiß keine bessere Welt...", wird Ingeborg Bachmann bei den 39. Tagen der deutschsprachigen Literatur in der Dekoration und auf Liegestühlen zitiert. Auf der Suche nach besseren literarischen Welten ist die Jury beim Wettlesen um den Bachmann-Preis am Freitagnachmittag durchaus fündig geworden.

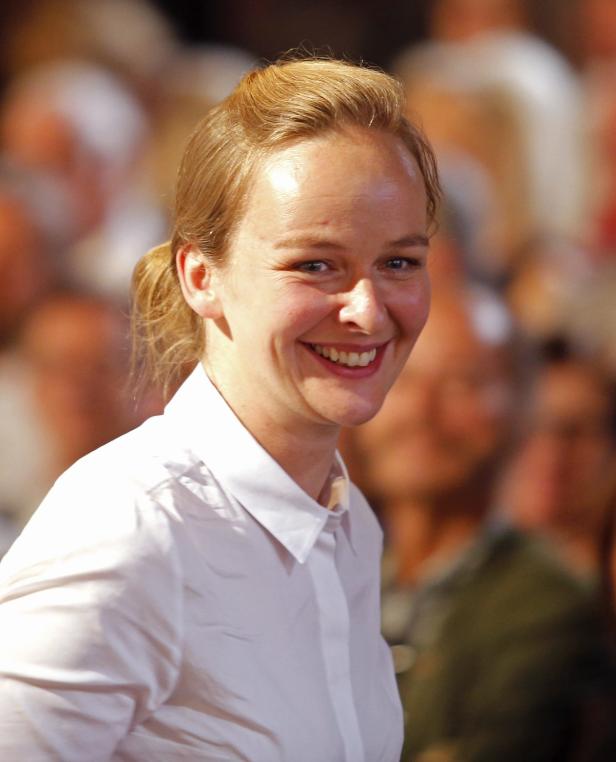

Als Neunte des 14-köpfigen Teilnehmerfeldes ging nach der Mittagspause Monique Schwitter an den Start. Die in Hamburg lebende Schweizerin war (u.a. am Grazer Schauspielhaus) Schauspielerin, ehe sie als Autorin zu arbeiten begann. Ihr Text "Esche", Teil des Mitte September bei Droschl erscheinenden Roman "Eins im Andern", erzählt von der ungewöhnlichen Beziehung einer Frau zu Nathanael, dem engsten Freund ihres Mannes, vom gemeinsamen Suchen nach dem richtigen Baum, unter dem das bereits gebuchte Waldgrab der Familie liegt, von Kindern und Sandmännern.

Die Jury war angetan. Sandra Kegel zeigte sich vom "Körperchaos" dieses "Dreieckstextes" fasziniert. "Ich finde den Text wirklich glänzend und gelungen", meinte Klaus Kastberger, der "liebliches Mikro-Bonsai-Barock" ortete. "Diese Storys sind sehr schräg, aber gerade richtig schräg, dass sie nicht umfallen können." Auch Hubert Winkels, Juri Steiner und Stefan Gmünder fanden viel Lob, Hildegard E. Keller, die Schwitter eingeladen hatte, zeigte sich auch darüber sehr angetan. Meike Feßmann fand den Text ernst und heiter, aber niemals klamaukig.

"Welt"-Provokation

Die Jury war uneins. "Das ist ein Text, in dem alles Pose und Provokation ist", sagte Meike Feßmann. Sie finde das "amüsant, aber ärgerlich und gnadenlos banal". Hubert Winkels, der Rönne eingeladen hatte, sagte, "die Suche nach dem authentischen Moment ist die treibende Kraft des Textes", der "unmittelbare Berührungsgehalt" sei sehr stark. "Die Figur überzeugt als Figur", meinte Keller über die "dekadente postmoderne Flaniererin". Kastberger vergab den ersten Preis seiner inoffiziellen Nebenwertung für den besten ersten Satz an Rönnes "Ich wache auf und mir ist schlecht". Stefan Gmünder fand einige "interessante Dinge" in dem Text, der zwar ein Ablaufdatum, aber seiner Meinung nach längere Halbwertszeit habe als die Pop-Literatur.

Durchwachsene Kritiken am Vormittag

Der zweite Lesetag hat manche Klärung gebracht. Die Diskussionen der Jury haben am zweiten Lesungs-Tag im ORF Theater deutlich an Dynamik gewonnen. Juri Steiner gegen Klaus Kastberger lautet etwa das unterhaltsamste Juroren-Duell. Und Monique Schwitter ergänzt das Feld der Favoritinnen, in das sich am Donnerstag Nora Gomringer und Valerie Fritsch gelesen haben.

Am Vormittag gab es eher durchwachsene Kritiken für die Wettleser. Peter Truschners Text "RTL-Reptil" handelt von einem Mann, der Poker-Schulden bei jemandem gemacht hat, mit dem nicht zu spaßen ist. Als letzten Ausweg plant er den Einbruch bei einem alten Ehepaar. Doch er wird auf der Suche nach Geld in der fremden Wohnung von der heimkehrenden alten Frau überrascht. Die Jury stritt anschließend über mögliche Vorbilder zwischen Tarantino und Horvath und ortete mehrheitlich ein Defizit im Umgang mit jener Phrasenhaftigkeit, die der Text ausstelle.

Bachmann-Preis 2015: Alle Teilnehmer

Manifest von FALKNER

Die in Niederösterreich geborene Michaela Falkner, die als FALKNER beim Wettlesen antrat, nennt ihre Texte "Manifeste". Manifest 47, ihr Bachmann-Text, trägt den Titel "Krieger sein Bruder sein". Es schildert ein Morden von Scharfschützen, die in Kirschbäumen sitzen, und etwa jeden erschießen, der mit den Kirschkernen nicht weit genug spucken kann. Gewalt und Zuneigung verdichten sich in brutalen, absurden Bildern, in denen viel Blut fließt und einzelne Körperteile ebenso wenig wert sind wie ganze Leben.

Die Jury zeigte sich in der Bewertung des Textes deutlich uneins, diskutierte den Gattungsbegriff des Manifests und mögliche Lesarten zwischen Allegorie und "Zombie-Zone" (Winkels). Feßmann suchte für den Text ein anderes Wort als langweilig und fand "ergebnislos", Sandra Kegel fand "als Muster nichts Neues", und Winkels nannte ihn unter der brutalen Oberfläche "latent friedensstiftend". Hildegard E. Keller sah "viele Köder" in dem Text ausgelegt, der für sie jedoch nur im Vortrag funktioniert habe.

Tragikomisches Paradies

Tim Krohns Text "Zum Paradies" konfrontierte das Publikum mit Adam und Eva nach dem Auszug aus dem Garten Eden. Sie versuchen sich zurecht zu finden, doch weder will der Hausbau noch die Ernährung klappen, denn Adam ist ein rechter Stümper. Tragikomisch schildert Krohn den Zweifel des Paares an seinem Tun, vor allem wenn es ans Töten von Tieren geht, an deren Fell es herankommen will. Ob ihr Tun Gottes Billigung findet, wissen die beiden ebenso wenig wie, ob Gott überhaupt noch bei ihnen ist.

"Dass die Story von Adam und Eva so gut ist, wusste ich nicht", meinte Juri Steiner, der Krohn eingeladen hatte. Feßmann fand "eine Parabel, ein kleines Lehrstück", in dem die Menschheitsgeschichte noch einmal kurz durchdekliniert werde. "Sprachlich finde ich die Bibel doch sehr viel interessanter." Keller fand Anklänge eines Jugendbuchs, Sandra Kegel einen "veganen Ursprungstext, eine Art Veganesis". Das Naschen am Baum der Erkenntnis habe Adam und Eva wohl "nicht viel gebracht", meinte Kastberger, das Reflexionsniveau der Figuren sei das eines Sechsjährigen. "Ich finde den Text auf eine groteske Weise misslungen", sprach Winkels ein hartes Urteil.

Die literarische und nicht die kulinarische Qualität des Gebotenen stand Donnerstag Abend auch im Mittelpunkt der Gespräche beim traditionellen Empfang der Stadt Klagenfurt im Garten des Schlosses Loretto. Die Einsparungen, die bei den 39. Tagen der deutschsprachigen Literatur die frühere Opulenz der Buffets eingeschränkt und sich auch im Minimalismus des diesjährigen Bühnenbilds bemerkbar gemacht haben, gehen sichtlich nicht an die Substanz der Veranstaltung. Man müsse sich um den Fortbestand des Bachmann-Preises keine Sorgen machen, versicherte auch Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ). Das 40-Jahr-Jubiläum des Wettbewerbs im kommenden Jahr sei "ein schöner Anlass, das nächste Jahrzehnt anzupeilen".

Am Nachmittag werden Monique Schwitter und die umstrittene deutsche Autorin Ronja von Rönne lesen.

Vierzehn Teilnehmer

Heuer treten zehn Autorinnen und vier Autoren beim Bachmann-Preis an, der am Sonntag mit Jury-Schlussdiskussion und Preisverleihung abgeschlossen wird. Die letzten Lesungen kommen am Samstag vom Berner Jürg Halter, der Klagenfurterin Anna Baar und von der gebürtigen Linzerin Teresa Präauer, ehe Dana Grigorcea, die in Bukarest geboren ist und in Zürich lebt, den Abschluss macht.

3sat überträgt die Lesungen und Diskussionen live im Fernsehen und im Livestream.

Am Ende des ersten Lesetages darf man sagen: Die Grazer Autorin Valerie Fritsch lieferte den mit Abstand literarisch hochwertigsten Text ab. Die Jury stimmte dem weitgehend zu. Einzig Vorsitzender Hubert Winkels äußerte "Bedenken", die sich jedoch in der Aussage erschöpften: "Es ist ein guter Text, aber das ist es dann auch". Allgemein lautete der Tenor: "Es ist schwer, gegen diesen Text etwas vorzubringen." (Stefan Gmünder.)

Zum Auftakt der 39. Tage der deutschsprachigen Literatur wurde im ORF Theater in Klagenfurt über One-Night-Stands, Eric Clapton und Jean-Luc Godard diskutiert: Katerina Poladjan, Schauspielerin ("Der Untergang") und Autorin ("In einer Nacht, woanders") las aus dem Roman "Es ist weit bis Marseille" . Die Jury-Reaktionen waren durchwachsen. Neuzugang Klaus Kastberger, Leiter des Literaturhauses Graz, ortete einen "gelungenen ersten Satz" (– das tat er im Lauf des Tages mehrmals, er bezeichnete sich als Freund der besten Eingangssätze). Darüber hinaus befand er den Text für "nicht grottenschlecht, er ist ganz o. k." Mit dieser Direktheit ("mir ist nicht fad geworden") ist Kastberger ein wohltuender Neuzugang für die Jury.

Gefängnis Schweiz

Für die Deutsche Saskia Hennig von Lange gab es danach viel Kritik, ebenso wie für den Deutschen Sven Recker, der in seinem angestrengt mit Fäkalausdrücken bestückten Text die Schweiz als Gefängnis schilderte.

Als letzte Leserin des Tages konnte die Grazerin Valerie Fritsch mit dem Text "Das Bein" ihren Ruf als herausragende Begabung der österreichischen Literatur unterstreichen. Die bildgewaltige Geschichte um einen ehemaligen Tänzer mit Bein-Prothese war sinnlich, morbid und in wohltuendem Sinne altmodisch. Sie vermochte viele zu berühren, war manchen allerdings zu dick aufgetragen. Dem Schweizer Kritiker Juri Steiner gelang der wunderschöne verhatschte Vergleich, man möge der "Prothese nicht auf den Leim gehen".

Kommentare